Korinthos

Das antike Korinth liegt 6 km s der modernen Stadt Korinth (16000 Einw.), die nichts Sehenswertes bietet.

Geschichte

Als mythische Gründer der Stadt im l. Jtd. gelten Sisyphos und Ephyra. Zu einer viel früheren Besiedlung kam es bereits in neolithischer Zeit (5000) und in der Bronzezeit (3000), wie aus den Funden der Umgebung hervorgeht. Im 8. Jh. gründet Korinth die Kolonien Korfu, Poteidea und Syrakus. Etwa ein Jh. später (657 v. Chr.) stand die Stadt unter der Herrschaft des Tyrannen Kypselos und seines Sohnes Periander (627-585), die die Stadt zu Blüte und Reichtum brachten. Während des Peloponnesischen Krieges (431-404) stand Korinth auf der Seite von Sparta, aber 395 wechselte die Stadt auf die Gegenseite über und löste den Korinthischen Krieg (395-387) aus. 335 wurde Korinth von den Makedoniem erobert, im Jahre 224 Anschluß an den Achäischen Bund. 146 v. Chr. wurde die Stadt von den Römern zerstört, 44 v. Chr. von Julius Cäsar wiederaufgebaut (zweite Blüte der Stadt). Apostel Paulus gründete im Jahre 51 /52 n. Chr. eine Gemeinde und predigte das Christentum (Korintherbriefe). Hadrian (117-38) verschönerte die Stadt mit prachtvollen Bauten, die aber 375 durch ein Erdbeben zerstört wurden. Die Goten eroberten 395 unter Alarich Korinth und zerstörten die Stadt. Ein neues Erdbeben im Jahre 551 führte zur endgültigen Vernichtung des antiken Korinth.

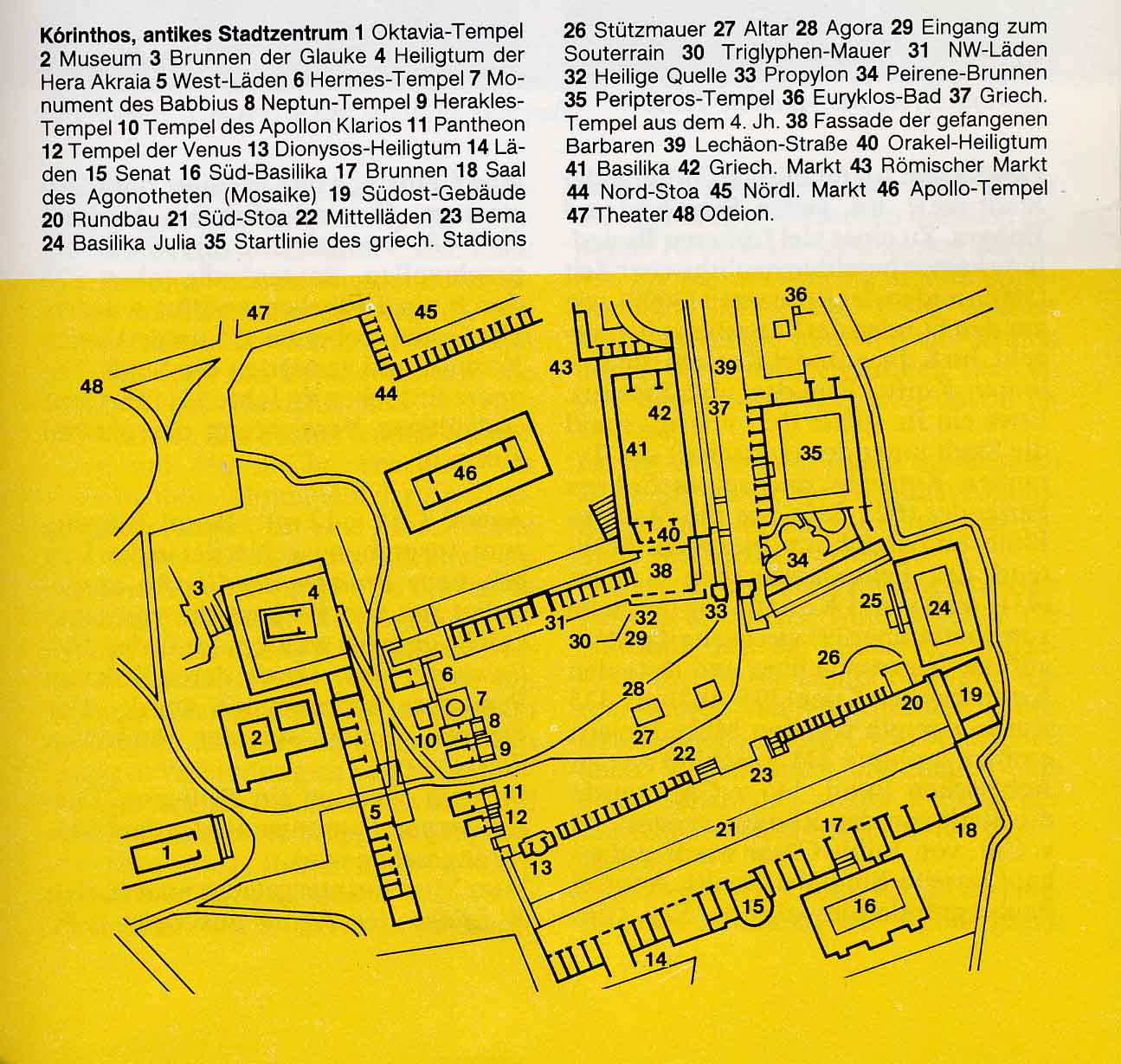

Agora (255x12 m): Beim Eingang zum Ausgrabungsgebiet der in den Fels gehauene Brunnen der Glauke, ausgestattet mit vier Becken, die von einer Quelle gespeist wurden. Im 0 das Heiligtum der Hera Akraia, deren Kult von Perachora übernommen wurde. Der Tempel stammt aus der römischen Zeit. Sw vom Museum ein Peripteros-Tempel, der von Pausanias als der der Octavia angesehen wurde. Vom Museum aus gelangt man zu den W-Läden der Agora aus dem l. Jh. v. Chr. Direkt gegenüber die Fundamente von sechs Tempeln aus der römischen Zeit sowie das runde Monument des Babbius Philinus. Aus der Beschreibung des Pausanias geht hervor, daß der südlichste der Göttin Tyche geweiht war. Es folgt das Pantheon, dann die Tempel des Herakles und Neptuns (Poseidon). Die beiden letzten wurden etwa um 160 n. Chr. errichtet. Vor dem Babbius-Monument der Apollon-Klarios-Tempel, der eine Bronzestatue des Gottes besaß, und schließlich ein Hermes-Tempel. Im N wird die Agora von den NW-Läden (16 insgesamt) begrenzt. Unter den 0-Räumen ein Orakel-Heiligtum (5. Jh. v. Chr.), das mit der sog. »Heiligen Quelle« im Zentrum der Agora durch einen unterirdischen Gang in Verbindung stand. Diese Quelle lag unterhalb des Bodenniveaus und war nur durch eine Treppe zugänglich. Erhalten ist das Brunnenhaus mit Triglyphen-Metopen-Feldern und Malereispuren. Zwei bronzene Löwenköpfe dienten als Wasserspeier. Nach 0 hin die Fassade der römischen Basilika, genannt Fassade der gefangenen Barbaren. Sie war zweistöckig und im korinthischen Stil erbaut. Beim zweiten Stock waren die mittleren vier Säulen durch die überlebensgroßen Statuen von Barbaren ersetzt (zwei davon im Museum). An der 0-Seite der Agora die Basilika Julia. Sie wurde für Gerichtsverhandlungen benutzt und wurde von der Familie des Augustus errichtet. Das griech. Stadion erstreckte sich s des Peirene-Brunnens. Man erkennt die Startlinie und die Löcher im Tuffgestein, die für die Läufer bestimmt waren. Spuren von Wagenrädern haben sich ebenfalls erhalten, was besagt, daß auch Wagenrennen stattfanden. Bei einer Stützmauer weiter s Reste der mit Kieselsteinen bepflasterten griech. Agora. Eine Reihe von Läden schloß den niedrigeren Abschnitt der Agora gegen dienten als Wasserspeier. Eine Reihe von Läden schloß den niedrigeren Abschnitt der Agora gegen den höher gelegenen, südlichen. In der Mitte stand das Bema, die Rednertribüne, von der aus die römischen Konsuln ihre Reden an die versammelten Bürger richteten. Im Jahre 52 n. Chr. erschien Apostel Paulus auf dem Bema vor dem Konsul L. I. Gallio, als er von den Juden von Korinth angeklagt wurde.

Apollon-Tempel: Dorischer Peripteros aus der Mitte des 6. Jh. (zwischen 550-525 erbaut) mit 6 x 15 Säulen. Er besaß Pronaos und Opisthodon mit zwei Säulen zwischen Anten. Zwei innere Säulenreihen trugen das Dach. Dieser Tempel steht an der Stelle eines älteren Tempels aus dem 7. Jh.

Apollo Tempel 1953

NW-Stoa (s des Tempels): Sie stammt aus dem 3. Jh. v. Chr. und besaß außen eine dorische, innen eine ionische Säulenreihe. Weiter gegen 0 an einem Propylon des 1. Jh. v. Chr. vorbei, das einen vergoldeten Bronzewagen mit Helios und Phaeton trug, kommt man zur Peirene-Quelle, die auf einem tieferen Niveau als das übrige Gelände liegt und in ihrer jetzigen Gestaltung dem 2. Jh. n. Chr. angehört (von Herodes Attikus erbaut). Hinter den sechs Apsiden gab es sechs Schöpfbecken, die von einem unterirdischen Wasserdepot gespeist wurden. Die Fassade war mit Marmor verkleidet. An den übrigen drei Seiten gab es Exedren mit jeweils drei Nischen, die die Statuen der Familie des Herodes Attikus trugen.

Lechäon-Straße (w der Quelle): Sie besaß an ihrer W-Seite mehrere Portiken, die zu Läden führten. Oberhalb der Läden eine ausgedehnte Terrasse, die eine römische Basilika des l. Jh. v. Chr. trug. Weiter n ein halbrunder Bau an der Stelle einer römischen Agora. Auf der gegenüberliegenden Seite von oben beginnend: das Eurykles-Bad aus dem 2. Jh. n. Chr., in byzantinischer Zeitvon einer Tennenanlage überbaut. Es folgten die Latrinen und der Peribolos desApollon mit Innenperistyl (ionische Säulen). Ein kleiner Tempel desApollon aus dem 4. Jh. v. Chr. an der W-Seite des Peribolos.

S-Stoa: Sie erstreckte sich hinter den Läden, wurde im 4. Jh. v. Chr. erbaut und beim Wiederaufbau Korinths restauriert. Sie war 160 m lang mit 71 dorischen Säulen an der Front und 34 ionischen Innensäulen und hatte zwei Stockwerke. Eine Reihe von insgesamt 33 Läden lag hinter der Stoa, jeder in zwei viereckige Räume geteilt. Jeweils der vordere Raum besaß einen Brunnen, der von der Peirene-Quelle gespeist wurde. Eine Wasserleitung lag unterhalb des Fußbodens der Stoa in der Höhe der Läden. Die meisten waren Weinläden, wie aus den Funden (Krüge und Becher) zu urteilen ist, und wurden im l. Jh. n. Chr. abgerissen. Unter einem Schutzdach Mosaiken mit der Darstellung eines bekränzten Athleten mit Palmenzweig vor einer sitzenden weiblichen Figur, der Personifizierung der Glückseligkeit (Eutychia). In einem weiteren Raum zwei Mosaiken: Dionysos auf einem Wagen, der von Panthern gezogen wird, und Nereide mit einem Tritonen (beide um 200 n. Chr.).

S-Basilika (hinter der Stoa): Sie besitzt einen von Säulenreihen umgebenen Innenhof. Der Senatssaal, die Curia, schloß sich an die Läden der S-Stoa an und ist halbkreisförmig angelegt. Zwischen dem Senatssaal und den östl. Läden der S-Stoa die Straße, die zum Hafen Kenchreä führte (l. Jh. n. Chr.).

Theater (nw des Apollon-Tempels): Es haben sich Reste sowohl des römischen als auch des griech. Theaters aus dem 5. Jh. erhalten. Die Stufenreihen am Hügel gehören zu dem griech. Theater. Sie wurden im l. Jh. v. Chr. von den Stützmauern der römischen Cavea verdeckt, und deshalb blieben sie verschont. Die Mauer, die die Cavea von der Orchestra trennte und die mit Malereien geschmückt war, ist noch zu sehen. Das Theater wurde im Jahre 396 n. Chr. beim Einfall der Goten zerstört.

Odeion (s des Theaters): Es wurde im l. Jh. n. Chr. erbaut und hatte ein Fassungsvennögen von 3000 Zuschauem. In der Mitte des 2. Jh. wurde es bei einem Brand zerstört, später wiederaufgebaut und für Gladiatorenkämpfe benutzt. Endgültige Zerstörung durch die Goten. Ö vom Odeon befand sich das

Heiligtum derAthena Chalinitis (mit dem Zügel), die ihren Beinamen dem wunderbaren Zügel verdankt, mit dem Bellerophon das Pferd Pegasos fing.

Asklepieion (n des Theaters): Es stammt aus dem 4. Jh. v. Chr. In einem Peribolos befand sich ein ProstylosTempel mit vier Säulen (l 5 x 8,50 m). W schloß sich ein Enkoimiterion (Schlafraum) an, in dem die Kranken auf die Erscheinung des Gottes im Traum und die Anweisungen für die Heilung warteten. Mit einer Treppe war das Asklepieion mit dem Lema-Brunnen verbunden. Dieser viereckige Bau mit Hof war auf allen Seiten von Stoen umgeben, die als Bewirtungsräume der Kranken dienten. Im S des Asklepieions Reste einer dorischen Stoa (l. Jh. n. Chr.), die vielleicht zu einem Gymnasien gehörte.

Römische Villa (sw des Odeion an der Stelle Anaploja): Ruinen des Gebäudes mit Mosaikfußböden aus dem l. Jh. n. Chr.

Museum

Es beherbergt Ausgrabungsfunde aus Korinth und Umgebung. Dem Eingang gegenüber im Vorraum ein Mosaik mit Greifendarstellung (4. Jh.). Römisches Relief mit Kopf der Athena Parthenos.

Erster Saal: Gefäße aus dem Neolithikum bis zum Späthelladikum (4. Jtd.-1200 v. Chr.); Klingen aus Obsidian; Werkzeuge; einige Wandmalereireste; ein protokykladisches Idol. Zweiler Saal: Viele protogeometrische (l 1.-10. Jh.), geometrische (10.-8. Jh.), protokorinthische (8.-7.Jh.) und korinthische (7.-6.Jh.) Vasen sowie schwarz- und rotfigurige Keramik; Sarkophag eines Athleten (5. Jh.); Terrakotta-Gruppe (Amazonenkampf, Ende 6. Jh.); Sphinx mit Farbspuren an den Flügeln; Terrakotta-Tafel (8. Jh.) mit dem griech. Alphabet.

Dritter Saal: Statuen der Familie der Julier, darunter Augustus (27 V.-14 n. Chr.); Kopf des Doryphoros, römische Kopie nach einem Werk des Polyklet; Demeter-Statue (römisch); Statue des Kaisers Hadrian; Statuen der gefangenen Barbaren; römische Mosaiken (2. Jh.); byzantinische Keramik; Münzen u. a.

Asklepieion-Saal: Funde aus dem Asklepieion (Metopen, Weihegaben und Inschriften). Im Gang um den Hof Reliefs aus dem Theater (2. Jh. n. Chr.) mit Amazonomachien, Gigantomachien und Darstellungen der Taten des Herakles.

Umgebung

Akrokorinth

Akrokorinthos 1953

Die Akropolis von Korinth von der archaischen bis zur mittelalterlichen Zeit, auf einem 575 m hohen Hügel gelegen. Der einzige Zugang befindet sich im W. Am Hang unterhalb des Eingangs die Ruinen eines Heiligtums für Demeter und Kore. das seit dem 7. Jh. v. Chr. bis zum 4. Jh. n. Chr. bestanden hat, sowie wenige Reste von einem Theater. Die Festung scheint bereits in archaischer Zeit (7. Jh. v. Chr.) existiert zu haben. Unter den Byzantinern wurde der w Teil der Mauer ausgebaut. 1210 eroberten die Franken die Festung. 1394 wurde sie dem Despotat von Mystra übergeben. Sechs Jahre später war sie im Besitz der Johanniter von Rhodos. 1458 fiel sie in türkische Hände, und in den Jahren 1687-1715 herrschten hier die Venezianer. Um ins Innere der Burg zu gelangen, muß man einen venezianischen Graben und drei Tore passieren. Das erste sowie die Maueranlage stammen aus der Frankenzeit und wurden von den Venezianern nach 1687 erneuert. Die zweite Mauer ist teils byzantinisch, teils venezianisch, und die dritte Anlage stammt von den Byzantinern, die Teile der antiken Anlage aus dem 4. Jh. v. Chr. miteinbezogen.

Vom Heiligtum der Aphrodite, berühmt durch die große Anzahl der Tempelprostituierten (über 1000) sind nur geringe Spuren im östlichen Teil der Burg zu sehen. An der S-Mauer die Quelle der oberen Peirene, die in hellenistischer Zeit von einem Raum überdacht war, wobei der S-Teil als Sammelbecken diente. Eine Treppe führte zur unterirdischen N-Kammer.

Lechaion (3 km w): Einst der N-Hafen von Korinth, zum größten Teil ein künstlicher Hafen. Laut Pausanias gab es ein Heiligtum des Poseidon und Plutarch zufolge auch ein Heiligtum der Aphrodite. Heute sind die Reste einer ausgedehn-ten, dreischiffigen Basilika (179 m Länge) aus dem 5. Jh. n. Chr. zu besichtigen, die unter Anastasios I. (491-518) und Justinius I. (518-27) ausgebaut wurde. 551 durch ein Erdbeben zerstört.

Heraion-Akraia bei Perakhora auf der gegenüberliegen Seite des Golfs von Korinth (westlicher Zipfel der Halbinsel Gerania)