Epidauros

Geschichte:

Im Altertum verehrte man hier den Gott Asklepios, der Sage nach ein

Sohn des Apoll und Koronis, der Tochter des Königs Phlegyas von

Orchomenos. Als Koronis bei der Geburt starb, nährte eine Ziege

Asklepios. Beim Kentauren Chiron wuchs der Gott auf, der ihn in der

Heilkunde unterwies. Asklepios ist aber auch eine chthonische

Gottheit, eng mit der Erde verbunden, wieauchseinSymbol.dieSchlange,

bezeugt. In Epidauros wurde er zusammen mit Apollon Maleatas verehrt,

einer lokalen Erscheinungsform des Apoll, der wiederum eine ältere

Gottheit, Maleatas, verdrängt hatte. Die ältesten Reste des

Heiligtums stammen aus dem 6. Jh. v.Chr. Berühmt wurde das

Heiligtum Ende des 4. Jh. Von ganz Griechenland strömten die

Kranken dorthin, um Heilung zu erbitten. Nach verschiedenen

Reinigungsriten mußten die Kranken eine Nacht im Abaton

verbringen, wo ihnen der Gott im Schlaf erschien und die

entsprechende Therapie anzeigte. Alle vier Jahre fanden

panhellenische Spiele, die Asklepieia, statt mit musischen und

sportlichen Wettkämpfen, die aber nie die Berühmtheit der

Olympischen oder Delphischen Spiele erreichten. Im Jahre 426 n. Chr.

wurde das Heiligtum von Kaiser Theodosius II. geschlossen. Die

Ausgrabungsarbeiten führten die griech. Archäologen

Kavadias und Papadimitriou im Heiligtum des Maleatas (1948-1951)

durch.

Das

Theater: Es ist das besterhaltene und bekannteste der Antike und

wird auch heute noch für Aufführungen benutzt. Gebaut wurde

es höchstwahrscheinlich zu Beginn des 3. Jh. v. Chr. Anfangs

hatte es 34 Sitzreihen aus Kalkstein und war in zwölf Sektoren

geteilt. Eine Erweiterung fand im 2. Jh. v. Chr. statt, wobei man 21

weitere Sitzreihen anbaute und sich das Fassungsvermögen von

6200 auf 12 000 Zuschauer erhöhte. Die Ehrengäste saßen

in der ersten Reihe (Prohedrie), die aus Sitzen mit Rückenlehne

bestand. Die Orchestra besaß einen Boden aus gestampftem

Lehm, hatte einen Durchmesser von 20,30 m und eine niedrige

Marmoreinfassung. In der Mitte stand der Altar des Dionysos

(heute nur das Fundament erkennbar). Zwei Parodoi (Zugänge)

führten zur Orchestra; der westliche ist aus Teilen beider

wiederaufgebaut und besaß - wie auch der östliche - eine

verschließbare Tür. Hinter der Orchestra die Skene

(Bühnenhaus) mit vier Innenstützen und je zwei Kammern an

den Seiten. Das Proskenion (Vorderbühne) war 22m lang und

2,17 m breit und besaß zwei Flügel, die an den Seiten

hervortraten. Die Fassade wies vierzehn ionische Halbsäulen auf;

dazwischen waren drehbare Holztafeln (Periakta) mit bemalten

Bühnenbildern angebracht. Später, als nicht nur die

Schauspieler, sondern der Chor in der Orchestra auftrat, wurden die

Periakta an den Wänden der Skene angebracht Nach dem Einfall der

Goten 267 n. Chr., die das Heiligtum und das Theater zerstörten,

wurde es neu errichtet. Dabei wurden auch Bauteile vom Heiligtum

verwendet.

|

|

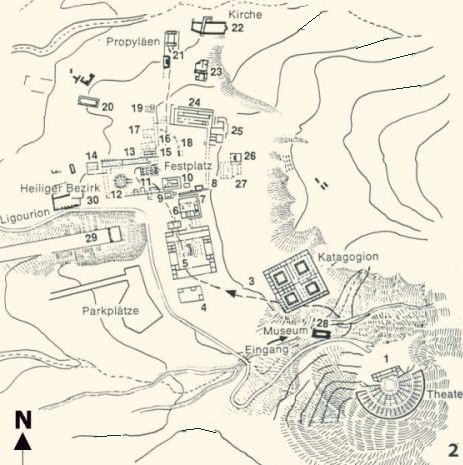

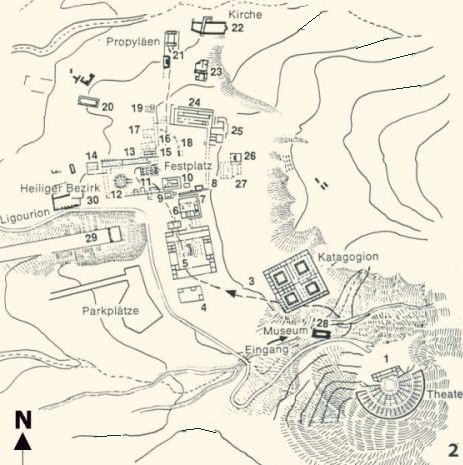

1.Theater

2.Apollon Maleatas

3.Katagogion

4.Badehaus

5.Gymnasion (Römisches Odeion)

6.Palaistra

7.Halle

des Kotys

8.Tempel der Themis

9.Tempel der Artemis

10.Altes Abaton

11.Tempel des Asklepios

12.Tholos

13.Neues Abaton

14.Römisches Brunnengebäude

15.Brunnen

16.Bibliothek

17.Badeanlage

18.Festplatz

19.Aphrodite-Tempel

20.Zisterne

21.Propylaia

22.Frühchristliche Basilika

23.Römische Villa

24.Dorische Säulenhalle

25.Römische Thermen

26.Epidoteion (?)

27.Römische Villa

28.Museum

29.Stadion

|

Heiligtum

des Apollon Maleatas (ca. 15 Min. Aufstieg vom Theater aus): Der

Ort war schon im 3. Jtd. besiedelt. Man fand Reste eines

Brandopferaltars aus dem 7. Jh. v. Chr. Anfang des 4. Jh. wurde ein

kleiner Tempel errichtet, und gegen Ende des Jh. kam eine Stoa mit 17

oder 19 Säulen hinzu, die durch Strebepfeiler abgestützt

wurde. Aus römischer Zeit existieren ein Brunnen, eine Zisterne

und ein Haus für die Priester. Stifter war laut Pausanias der

Senator Antoninus, der von Asklepios geheilt worden war.

Katagogion:

Vom Theater aus und am Museum vorbei, kommt man zuerst zum Gästehaus,

Xenon oder auch Katagogion genannt. Es ist ein quadratischer Bau

(76,30 x 76,30 m) des 4. Jh. und beherbergte die Reisenden. Es besaß

160 Räume in zwei Stockwerken, die um vier Höfe mit

dorischen Säulen angeordnet waren.

Griech.

Bad (w davon): Ruinen einer Anlage aus dem 3. Jh. v. Chr.

Gymnasion

(an der N-Seite anschließend): Ein großer Bau (76 x 70 m)

auf noch sichtbaren Tuffsteinsockeln. In seiner ursprünglichen

Gestalt besaß er einen Innenhof, von 60 Säulen umgeben,

Hallen und Räume in den Ecken. Der Eingang (NW) hatte ein

Propylon mit sechs dorischen Säulen. In römischer Zeit

wurde das Propylon in ein Hygieia-Heüigtum, der Innenhof in ein

Odeion umgewandelt.

Palästra

(n des Gymnasions): Ein fast quadratischer Bau (34,20 x 29,35 m) mit

Räumen an drei Seiten und einer Stoa an der N-Seite. Die

Außenmauern bestehen aus behauenen Steinen. Die Stoa wird mit

der Stoa des Kotys identifiziert, das Gebäude wird als Palästra

angesehen.

Artemis-Tempel

(13,30 x 9,40m): Er wurde Ende des 4. Jh. erbaut und wies sechs

dorische Säulen an der Front und zwei vor den Anten auf. In der

Cella stand das Kultbild, von zehn Säulen umgeben.

Themis-Tempel

(fast an die Stoa des Kotys anschließend): Er stammt ebenfalls

aus dem 4. Jh., mißt 7,25 x 4,85 m und hatte zwei Eingänge,

einen im Osten und einen im Westen.

Tempel

des Asklepios und des Apollon der Ägypter (NO): Er wurde in

römischer Zeit von Antoninus errichtet. An der S-Seite eine

Villa mit zwei Atrien. Im Heiligen Bezirk, der von Grenzmalen umgeben

war, und n des Artemis-Tempels ein viereckiger Bau (24,30 x 20,70 m),

der älteste des Heiligtums. An seiner NW-Ecke befanden sich ein

Tempel und ein Altar des Apoll. In der Mitte des 6. Jh. v. Chr. fand

der Bau als Schlafraum Verwendung. Es könnte sich um das ältere

Abaton handeln, wo Asklepios den Heilsuchenden im Traum erschien. In

römischer Zeit diente es den Priestern als Wohnhaus. Im W dieses

Baus gab es einen Altar, der Apoll geweiht war.

Asklepios-Tempel:

Dorischer Peripteros (24,30 x 13,20 m), aus Tuffstein gebaut.

Architekt war Theodoros aus Phokäa. Der Fußboden war mit

Tuffsteinplatten ausgelegt. Die Kultstatue aus Gold und Elfenbein war

ein Werk des Thrasymedes aus Paros und entstand um 350 v. Chr. Sie

befand sich in einer Vertiefung in der Cella (0,50 m unterhalb des

Bodenniveaus). Die Akroteren wie auch die Giebelfiguren entstanden

nach Modellen des Bildhauers Timotheos (390/380).

Tholos

(w desAsklepios-Tempels): Von dem Bau ist nur das Untergeschoß

(21,28 m Durchmesser) erhalten. Er gilt als ein Werk Polyklets des

Jüngeren (gegen 360 v. Chr.). Es ist ein Rundbau, der aus sechs

konzentrischen, runden Mauern bestand, wobei die ersten drei

durchlaufend waren, die weiteren drei jedoch von Toren durchbrochen

und mit Querwänden untereinander verbunden. Die äußere

Mauertrug 26 dorische, die dritte von außen 14 korinthische

Säulen. Die Tür befand sich im Osten und wies reichen

Skulpturenschmuck (im Museum) auf. Die Kassettendecke trug ein

pflanzliches Dekor. Der Fußboden war mit schwarz-weißen

Platten ausgelegt und hatte in der Mitte eine runde Öffnung, die

mit einer Platte zugedeckt war. Durch diese Öffnung konnte man

in das Untergeschoß gelangen. Die genaue Verwendung des Baus

ist nicht bekannt. In der Kostenaufstellung, die sich im Museum

befindet, wird er als Thymele (Opferstätte) angeführt. Es

wird auch vermutet, daß im Untergeschoß die heiligen

Schlangen des Asklepios aufbewahrt wurden.

Abaton

(n des Tholon): Eine Säulenhalle von 70 m Länge und 9,50 m

Breite mit 29 ionischen Säulen an der Fassade und 13

Innensäulen. Der W-Teil besaß infolge des starken Gefälles

zwei Stockwerke. Der 0-Teil, der auch älter ist (4. Jh.), war

einstöckig. Durch 14Stufen waren die beiden Stockwerke

miteinander verbunden. Ö des Abatons ein Brunnen aus dem 6. Jh.

v. Chr. mit einer Tiefe von 17 m. In der Nähe befanden sich

Inschriftentafeln, die sogenannten Pinakes, aufgestellt (jetzt

im Museum), auf denen Heilungen beschrieben waren.

Brunnenhaus

(w des Abatons und außerhalb des Heiligen Bezirks): Es ruht auf

einem Tuffsteinfundament aus klassischer Zeit und war in kleine Räume

unterteilt, die vielleicht als Wasserbehälter dienten. An den

NO-Teil des Abatons grenzten eine Bibliothek (S) und eine

Thennenanlage (N) aus dem 2. Jh. v. Chr., die auf die Fundamente

älterer Bauten errichtet wurden.

Stoa

(weiter nö): Langgestreckte Anlage aus dem 3. Jh. v. Chr.

Thermen

(an der 0-Seite der Stoa): Die Anlage stammt aus römischer Zeit.

Die Ziegelmauem haben sich bis zu einer Höhe von 1-2 m erhalten.

Der mittlere Raum hatte vier Säulen und besaß einen

Mosaikfußboden. Bevor der Bau in eine Thermenanlage umgewandelt

wurde, soll er eine große Zisterne gewesen sein, die das

Heiligtum mit Wasser versorgte. S ein Gebäude mit Stoa, das

Epidoteion, das im 4. Jh. errichtet und im 2. Jh. n. Chr. erneuert

wurde. Reste eines kleinen Aphrodite-Tempels w der langgestreckten

Stoa aus dem Ende des 4. Jh. Eine Villa aus dem 5. Jh. v. Chr. befand

sich n der Stoa (geringe Spuren zu sehen).

Propyläen

(w des kleinen Aphrodite-Tempels): Sie wurden 340-330 errichtet. Zu

sehen sind noch die Rampen an den Schmalseiten. Eine frühchristlicher

Basilika (4. oder 5. Jh.) lag ö der Propyläen und war

mit schönen Mosaiken ausgelegt.

Stadion

(w des Gymnasions): Es war zwischen zwei Anhöhen gebaut und wies

eine Länge von 196,44 m und eine Breite von 23 m auf. Die

Laufbahn war 181,30 m lang. Steinsitze sind an beiden Längsseiten

und an einer Schmalseite erhalten. Unterhalb der N-Seite führte

ein unterirdischer Gang, der in hellenistischer Zeit angelegt wurde,

zum Wohnhaus der Athleten mit einer Palästra.

Museum

Erster

Saal: Eine Abrechnungstafel über die Erbauung des

Asklepios-Tempels und der Tholos; Sammlung ärztlicher Geräte

aus Bronze und Inschriften, die Heilungen von Krankheiten

aufführen (Unfruchtbarkeit, Bandwurm, Augen-, Nieren- und

Gallenbeschwerden).

Zweiter

Saal: Asklepios- und Hygieia-Statuen; eine Rekonstruktion des

Säulengebälks des Propylon vom Gymnasion und

Giebel-Akrotere (Originale im Athener Nationalmuseum,

Epidauros-Saal).

Dritter

Saal: Skulpturenfragmente vom Asklepios-Tempel sowie

Rekonstruktion des Asklepios-Tempels und der Tholos, zu der ein

korinthisches Kapitell gehörte, das Polyklet dem Jüngeren

zugeschrieben wird; Teile der Kassettendecke und des Türrahmens

der Tholos.

Umgebung

Paläa

Epidavros (Alt-Epidauros, ca. 10 km nö): Reste des antiken

Hafens, der z. T. überflutet ist, sind noch zu erkennen. Reste

eines Theaters und einer frühchristlichen Kirche.

Texte

and Interpretationen von Heilungen

Pausanias'

Description of Epidauros (2,27,1-7)

Den

heiligen Hain des Asklepios umgeben auf allen Seiten

Grenzmarkierungen. Innerhalb der Eingrenzung darf weder jemand

sterben noch dürfen Frauen gebären. Dasselbe Verbot gilt

auch auf Delos. Die Opfergaben verzehren sie, gleichgültig ob

der Opfernde aus Epidauros oder ein Fremder ist, innerhalb der

Grenzmarkierungen. Ich weiß, dass es in Titane genauso abläuft.

Das

Kultbild des Asklepios ist halb so groß wie das des Olympischen

Zeus in Athen und ist aus Gold und Elfenbein gefertigt. Die Inschrift

besagt, dass der Bildhauer Thrasymedes aus Paros war, der Sohn des

Arignotos. Asklepios sitzt mit einem Stab in der Hand auf einem

Thron, die andere hat er über dem Kopf der Schlange; neben ihm

liegt die Figur eines Hundes. Auf dem Thron sind Taten argivischer

Helden dargestellt: die des Bellerophon gegen die Chimaira, und wie

Perseus den Kopf der Medusa abhaut

Gegenüber

vom Tempel ist der Schlafplatz derer, die Heilung vom Gott erflehen.

In der Nähe steht ein sehenswerter Rundbau aus Marmor, die

sogenannte Tholos. In ihr hat Pausias den Eros gemalt, der Pfeile und

Bogen weggelegt und stattdessen eine Leier ergriffen hat. Dort ist -

auch dieses Werk stammt von Pausias - auch gemalt, wie Methe (die

Trunkenheit) aus einer Glasschale trinkt. Man kann auf dem Bild die

Glasschale sehen und durch sie hindurch das Gesicht der Frau.

Ursprünglich standen innerhalb der Einfriedung mehrere Stelen,

zu meiner Zeit sind noch sechs übrig. Auf ihnen stehen Namen von

Männern und Frauen, die von Asklepios geheilt wurden; dazu die

Krankheit, an der jeder erkrankt war, und wie er geheilt wurde. Die

Sprachform ist dorisch.

Abgetrennt

von den übrigen steht eine alte Stele. Sie besagt, dass

Hippolytos dem Gott 20 Pferde geweiht hat. Übereinstimmend mit

der Aufschrift dieser Stele sagen die Arikier, Asklepios habe

Hippolytos, nachdem er wegen der Flüche des Theseus umgekommen

war, wieder auferweckt. Als er aber wieder lebte, wollte er seinem

Vater keine Verzeihung gewähren, sondern ging ohne Rücksicht

auf seine Bitten nach Aricia in Italien. Dort wurde er König und

stiftete Artemis einen Hain, wo bis auf meine Zeit der Preis für

den Sieger im Einzelkampf darin bestand, als Priester der Göttin

zu dienen. Zu dem Wettkampf war aber kein freier Bürger

zugelassen, nur Diener, die ihren Herren entlaufen waren

Die

Epidaurier haben im Heiligtum ein, wie ich meine, höchst

sehenswertes Theater. Die römischen Theater übertreffen

alle sonst bei weitem an prachtvoller Ausstattung, an Größe

aber das der Arkader in Megalopolis. Was aber Harmonie und Schönheit

betrifft, welcher Architekt könnte sich da verdient mit

Polykleitos messen? Denn Polykleitos war es, der sowohl dieses

Theater als auch den Rundbau errichtete. Innerhalb des Bezirks gibt

es einen Artemistempel, ein Standbild der Epione, ein Heiligtum der

Aphrodite und der Themis, ein Stadion, wie meistens bei den Griechen

eine Erdaufschüttung, und ein Brunnenhaus, sehenswert wegen

seiner Überdachung und sonstigen Ausstattung

Was

der Senator Antoninus zu unserer Zeit bauen ließ, ist ein Bad

des Asklepios und ist ein Heiligtum der Götter, die sie

"Epidotai" nennen. Er ließ auch Hygieia einen Tempel

bauen und Asklepios und Apollon, den "Ägyptern" mit

Beinamen. Es gab auch eine sogenannte "Stoa des Kotys". Sie

war aber nach dem Einsturz des Daches schon gänzlich zerstört,

weil sie aus ungebrannten Ziegeln gebaut war. Auch die ließ er

wieder aufbauen. Von den Epidauriern litten die um das Heiligtum

herum am meisten, weil ihnen die Frauen nicht unter dem Schutz eines

Daches gebären konnten, und die Kranken der Tod unter freiem

Himmel ereilte. Er half auch dem ab und richtete ein Haus ein, wo man

nunmehr sterben und wo eine Frau gebären durfte.

Zwei

Berge erheben sich über dem Hain, das Titthion und das

sogenannte Kynortion. Auf ihm ist ein Heiligtum des Apollon Maleatas.