Pylos

und der Palast des Nestor

Pylos,

eine kleine Stadt (ca. 3000 Einw.) liegt in einer geschützten

Bucht, die 5 km lang und 3 km breit ist. Die Insel Sphakteria

schließt diese vom offenen Meer ab. Im N und S der Insel

schmale Durchlässe für den Schiffsverkehr.

Geschichte:

Der im Mittelalter gebräuchliche Name der Stadt war Navarino,

eine Verstümmelung von »Avarinon« (»der

Awaren«, in Anspielung auf den Slaweneinfall). Der heutige Name

Pylos hat wenig mit der gleichnamigen antiken Stadt zu tun,

die weiter nördlich liegt. An der Stelle des

heutigen Pylos finden sich keinerlei antike Spuren. Das Neokastro am

Südende der Bucht errichteten die Türken 1573. 1686 bis

1715 waren die Venezianer die Herren der Festung. Während des

griech. Unabhängigkeitskriegs eroberten griech. Freiheitskämpfer

die Festung, konnten sich aber gegen Ibrahim Pascha, der 1825 die

Burg belagerte, nicht behaupten. Ibrahim schlug dort sein

Hauptquartier auf und unternahm Vergeltungsaktionen im ganzen

messenischen Land.

Die

entscheidende Wende im griech. Unabhängigkeitskampf brachte die

Seeschlacht von Navarino im Jahre 1827. Die Türken

lehnten einen Waffenstillstand mit Griechenland ab. Frankreich,

Großbritannien und Rußland, die offizielle Beziehungen

mit Griechenland unterhielten, entschlossen sich zu einer

Machtdemonstration. Die alliierte Flotte stand unter der Führung

der Admirale de Rigny, Codrington und von Heyden und verfügte

über 27 Schiffe mit 1276 Kanonen. Sie fand die

türkischägyptische Flotte im Halbkreis aufgestellt in der

Bucht von Navarino vor (89 Schiffe mit 2438 Kanonen). Bei den Türken

lösten sich einige Schüsse, die die Alliierten als

Eröffnung der Kampfhandlungen deuteten. Die Schlacht begann um

12 Uhr mittags und endete am nächsten Morgen mit der Niederlage

der Türken, die nur noch 29 Schiffe retten konnten.

Museum

in Pylos: Es besitzt Erinnerungsstücke an die Seeschlacht.

Außerdem sind Keramiken aus mykenischer Zeit und einige

hellenistische Fundstücke zu sehen.

Bucht

von Navarino: Vom Hafen aus kann man mit einem Motorboot durch

die Bucht fahren. Bei ruhigem Wasser sieht man die Wracks der

türkisch-ägyptischen Flotte auf dem Meeresboden. Im

südlichen Teil der Bucht die kleine Insel Pylos mit dem Denkmal

der in der Schlacht von Navarino gefallenen französischen

Matrosen. Die Insel Sfaktiria (5 km lang) ist unbewohnt.

Beim

Anlegeplatz Panagoula, wo eine kleine Kirche steht, das

Denkmal für die russischen Seeleute. Von dort aus kommt man zu

einem Plateau mit zwei Brunnen. Hier wurden die Spartaner im

Jahre 425 v. Chr. von den Athenern belagert, wie auch Thukydides

schreibt.

72

Tage dauerte die Belagerung, bis sich die Athener zum Angriff

entschlossen. Von den 420 Spartanern mußten sich, die noch am

Leben gebliebenen 192 ergeben.

Am

Ilias-Berg Reste einer antiken Festung, die von den Spartanern

als Zufluchtsstätte benutzt wurde. Die Sykia-Durchfahrt im N

zwischen Sfaktiria und dem Koryphasion-Vorgebirge ist ca. 100 m

breit. Überreste einer Hafenanlage aus dem 4. Jh. v. Chr.

Am Gipfel des Vorgebirges die Ruinen der Akropolis von Pylos,

die vom 6. bis zum 9. Jh. von den Awaren besetzt war. Unter den

Franken hieß sie Castel de Port dejonc. im 16. Jh.

Palaiokastro. Von der Anlage sind runde und viereckige Türme und

ein Teil des Mauerumgangs erhalten. Im N und W ist die Akropolis auf

dem antiken Unterbau aus dem 4. Jh. v. Chr. errichtet. Unterhalb der

Nordostecke der Mauer befindet sich der Eingang zur Grotte des

Nestormit Stalaktiten in Form von Tieren und Tierfellen. Der Sage

nach soll hier Hermes die von Apoll gestohlenen Rinder versteckt und

die Häute der getöteten Tiere in der Grotte aufgehängt

haben. Beim Voidokoilia-Hafen (Ochsenbauch) n des

Koryphasion-Vorgebirges ein ausgedehnter mykenischer Friedhof.

Tholos-Grab, schon im Altertum als das Grab des Thrasymedes

bekannt, mit reichen Grabbeigaben. Mitten in der Bucht die Insel

Chelonaki (kleine Schildkröte) mit dem Denkmal für die

in der Seeschlacht von Navarino gefallenen britischen Matrosen.

Palast

des Nestor

(17

km n.): Der mykenische Palast ist eine der am besten erhaltenen

Palastanlagen Griechenlands. 1939 begannen Archäologen der

Universität von Cincinnati mit systematischen Ausgrabungen in

der Gegend von Ano Englianos. Dort vermutete man den Palast

auf Grund der zahlreichen Tholos-Gräber in der näheren

Umgebung. Schon am ersten Tag der Ausgrabungsarbeiten kamen

Freskofragmente, mykenische Becher und Täfelchen mit

Linearschrift B zum Vorschein.

Geschichte:

Pylos wurde von den Neleiden beherrscht, die sich nach Nestors Vater

Neleus nannten, der aus Thessalien eingewandert war. Nestor, der

Nachfolger des Neleus, nahm mit 90 Schiffen am Trojanischen Krieg

teil und kehrte nach zehn Jahren wohlbehalten zurück.

Telemachos, des Odysseus Sohn, kam nach Pylos, als er nach seinem

Vater forschte, und wurde königlich bewirtet, bevor er zu

Menelaos nach Sparta reiste. Der Palast wurde im 13. Jh. erbaut und

gegen 1200 v. Chr. durch einen Brand zerstört.

Palast:

Er besteht aus einer Reihe von Gebäuden. Der Hauptbau mit 50m

Länge und 32 m Breite war der Wohnsitz des Königs. Im SW

vom Hauptbau ein weiterer, kleinerer Wohntrakt. Im NO ein länglicher

Bau, der als Palastwerkstatt angesehen werden kann. Auf Grund von

Funden wurden dort Leder- und Metallgegenstände repariert. Nw

von der Werkstatt befanden sich weitere Räume, in denen

wahrscheinlich die Sklaven wohnten.

Der

Palast war zweistöckig angelegt; Treppen führten zum

zweiten Stock hinauf, wo sich die Frauengemächer

befanden. Dach wie Wände waren aus Holz gefertigt, ebenso die

Säulen und die Türrahmen. Die Innenwände waren

stuckiert und bemalt.

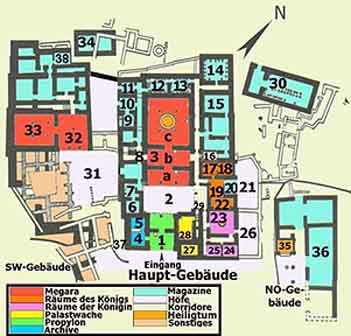

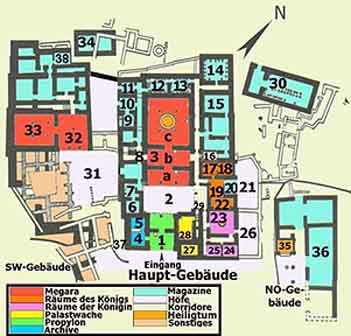

|

|

Hauptgebäude:

1. Propylon

2. Hof zum Megaron

3. Megaron

3a.+3b. Vorhallen

3c.Thronsaal mit Opferherd

4. + 5.

Archiv (Linear-B-Täfelchen)

6. Vorratskammer

7.

Warteraum

11. Treppe

9.-15.Geräteräume +

Ölmagazine (Gefäßfunde)

16. Treppe

17.-19.

Gemächer des Königs

22: Badezimmer

|

23.

Megaron der Königin

24.-25. Wohnräume der Königin

26. Hof der Königin

27.-28. Räume der Palastwache

31. Vorhalle mit Treppe zum Obergeschoss und Zugang zu den

Nebenräumen

30. Weinmagazin

SW-Gebäude

(Älterer Palast):

31. Hof

37: Rampe

32.Vorraum zum Megaron (Aithusa)

33. Megaron (Domos)

34.

Weinlager

NW-Gebäude (Werkstätten)

35.

Kleines Heiligtum

36. Werkstatt

|

Hauptgebäude:

Der Eingang (Propylon) befand sich im SO. Links zwei kleine Räume

(Archive), wo man ca. tausend Tontafeln mit Linearschrift B

ausgrub. M. Ventris und J. Chadwick gelang es 1952, die Schrift

zu entziffern; die Sprache ist ein Vorläufer des Altgriech!

Diese Tafeln von ca. 7 x 12 bis 25 cm Größe enthalten

Aufzeichnungen in Registerform, eine Art Inventarliste von Waren,

Geräten und Gefäßen. Andere wiederum geben Auskunft

über Namen und Herkunftsorte der Lieferanten. Nach Passieren des

Propylons gelangt man in einen Hof an dessen Ende sich

ein Portikus öffnete. Zwei Holzsäulen trugen das Gebälk

dieser Vorhalle. Auf der linken Hofseite zwei Räume: eine

Speisekammer und ein Warteraum für die Gäste, die den König

besuchen wollten. Der Warteraum hatte eine umlaufende Bank; die Wände

waren mit Malereien usgeschmückt. Zwei Wein-Pithoi standen in

einer Ecke. Im anderen Raum fand man Hunderte von Weingefäßen,

die noch an Ort und Stelle zu sehen sind. Durch eine zweite Halle (5)

gelangte man in den Thronsaal mit einer Fläche von 11,20

x 12,90m. In der Mitte des Raums befand sich ein großer Herd

mit einem Durchmesser von 4 m. Vier Holzsäulen stützten

das Dach. Für den Rauchabzug über dem Herd sorgten

Tonröhren, die bei den Ausgrabungsarbeiten gefunden wurden. Ein

Opfertisch befand sich links vom Herd. Der Thron

stand erhöht an der rechten Wand des Saales. Er war

wahrscheinlich aus Holz gefertigt und mit Einlegearbeiten in

Elfenbein verziert. Der erhaltene Wandschmuck des Thronsaals zeigt

einen Greifen und einen Löwen sowie einen auf einem

Felsen sitzenden Leierspieler. Der Fußboden aus

Stuck war in quadratische, ornamentierte Felder aufgeteilt. Vor dem

Thron die Darstellung eines Tintenfisches. Neben dem Thron an der

rechten Seite eine Vertiefung für Trankopfer. Auf diese Weise

konnte der König vom Thron aus die Opfer darbringen.

Links

vom Thronsaal Magazinräume, in denen man vorwiegend Gefäße

fand. Direkt hinter dem Thronsaal zwei große Vorratsräume

zur Lagerung von Öl. Von den Vorratsräumen gelangt man zu

einem weiteren Ölvorratsraum.

Rechts

vom Thronsaal fünf weitere Räume verschiedener Größe.

Einer von ihnen kann als Ölmagazin angesprochen werden, da in

ihm bemalte Vorratsgefäße gefunden wurden. Die anderen

Räume scheinen zum Zeitpunkt des Brandes leergestanden zu haben.

Nur in einem fand man Reste von verbranntem Elfenbein.

Wieder

in der Halle, sieht man rechts 8 Stufen, die zum oberen

Stockwerk führten. Insgesamt müßten es 21 Stufen

gewesen sein. Somit ergibt sich eine Höhe von ca. 3,25 m für

das Erdgeschoß. Auf der linken Seite der Halle Reste von zwei

weiteren Treppen.

Rechts

vom Hof ein großer Raum, vielleicht das Privatgemach des

Königs. Ebenfalls vom Hof aus gelangt man zu einem Bad .

Es ist das einzige erhaltene aus mykenischer Zeit auf dem Festland.

Die Tonwanne ist bemalt, davor ein Tritt zum Einstieg. Seitlich ein

Podest

für die Wassergefäße. Vom Hof aus nach rechts ein

größerer Raum mit Herd, der Saal der Königin .

Reste von Wandmalereien mit der Darstellung von Greifen, Löwen

und Leoparden.

Gebäude

im S W: Es handelt sich um die Ruinen eines weiteren Palastes

aus dem Späthelladikum III A (älter als der Hauptpalast,

der im Späthelladikum III B anzusetzen ist). Ein Hof trennte die

beiden Paläste. Durch einen großen Raum mit zwei Säulen

am Eingang und einer in der Mitte gelangte man zum älteren

Thronsaal, der aber keinen Herd besaß. Der nördlichste

Raum des Trakts diente als Weindepot.

Gebäude

im NW: Es diente in erster Linie als Werkstatt. Ein kleiner Raum kann

als kleines Heiligtum angesehen werden; davor Reste eines Altars. Ein

weiterer Raum diente vielleicht als Lager für Rohmaterial (viele

Bronzefragmente). Der mittlere Raum war die eigentliche Werkstatt.

Dort fand man 56 Tontäfelchen mit Angaben über Reparaturen

von Leder oder Metall und über Lieferungen von beiden

Materialien Der große Raum im NO der Palastanlage war das

Weindepot.

Tempelgräber.

100 m nö vom Palast ein Tholos-Grab von 9,35 m Durchmesser, das

zwar ausgeplündert war, in dem aber noch wertvolle Gegenstände

wie Goldringe, Amethyststeine und Gemmen gefunden werden konnten.

Weitere Gräber liegen in der Umgebung der Palastanlage verstreut

(ebenfalls mit zahlreichen Funden).

Museum

des Nestor Palastes in Chora (ca. 3 km nö): Fresken,

Tongeschirr, Tontäfelchen und aus der Umgebung ein Goldbecher

(aus dem Grab von Peristeria bei Kyparissia).