Olympia

Inmitten der fruchtbaren Hügellandschaft (Schwemmland) des Westpeloponnes im Bezirk Elis liegt das neben Athen (Akropolis), Delos und Delphi bedeutendste antike griech. Kulturzentrum. Die heutige Ortschaft Olympia, neben dem Ausgrabungsgelände gelegen, hat ca. 1000 Einw. und ist ein vielbesuchter Fremdenverkehrsort.

Geschichte: Ein Kreis uralter Mythen rankt sich um den seit dem 2. Jtd.v. Chr. besiedelten Ort und die seit 776 v. Chr. regelmäßig alle 4 Jahre stattfindenden Olympiaden. Vermutlich wurden hier schon in vorgriech. Zeit die Gottheiten Rhea (Erde) und Kronos (Himmel) verehrt, worauf auch der Name des benachbarten Kronos-Hügels (125m) hinweist. Kronos und Rhea galten als Eltern der olympischen Hauptgötter (Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Hades, Hestia). Der Zeus-Sohn Herakles soll seinem »olympischen« Vater zu Ehren die Olympischen Spiele eingeführt und den Heiligen Hain, die Altis, abgesteckt haben (daher der Name Olympia). Auch Pelops, der sagenhafte Namengeber der »Pelopos-Insel« Peloponnesos (Peloponnes), soll hier bzw. im nahen Pisa regiert haben. Er besiegte im Wagenrennen König Oinomaos und gewann so dessen Tochter Hippodameia zur Frau (als Erinnerung daran die olympischen Wagenrennen).

In historischer Zeit waren die Fürsten von Elis und Pisa für die Abhaltung der Zeus-Feste (Olympiaden) verantwortlich. Aus dem ursprünglichen Regionalfest entwickelte sich seit dem 6./ 5. Jh. v. Chr. die pan-hellenische Vierjahresfeier, zu der Abordnungen von Wettkämpfern und Abgesandte aus dem griech. Mutterland und allen Kolonien (u. a. Sizilien) anreisten. In der Blütezeit dauerten die Veranstaltungen nahezu eine Woche. Sie fanden in der Vollmondperiode nach der Sommersonnenwende (etwa Juli) statt und fielen in die ersten Wochen des griech. Neujahrs (also zugleich eine Art Neujahrsfest). Nach ihnen wurde (in Vierjahresabschnitten) auch die antike Chronologie bestimmt: z. B. l. Olympiade (rückdatiert) = 776 v. Chr.; Ol.-l.4 =773; Ol.-87.3 = 430; Ol.-111.4 = 333 v. Chr. Die letzte antike Olympiade fand 385 n. Chr. statt (291. Olympiade). Danach wurden die »heidnischen« Spiele von Kaiser Theodosius I. (Heidenedikt) verboten.

Während der Festwoche herrschte Waffenstillstand (Ekecheiria), und vor allem Sparta als die Vormacht des Peloponnes übernahm dafür die Garantie. Die Wettkampfarten erweiterten sich allmählich: Zum Kurzstreckenlauf von ca. 200 m (l Stadion = 192 m) kamen Mittel- und Langstreckenläufe (400 m und 5000 m), zeitweise auch ein »Waffenlauf« in Rüstung, femer Ringen (Pale), Boxen (Pygme), Freistil (Pankration). Der Fünfkampf (Pentathlon) war Krönung der Einzelwettkämpfe: Er umfaßte Lauf, Weitsprung, Diskus-und Speerwerfen und Ringen. Als Höhepunkt aller Sportdisziplinen galt das Wagenrennen (mit 4 bzw. 2 Pferden). Daran beteiligten sich oft Prinzen und Herrscher, die den Sieg für ihre Zwecke nutzten. Die kultischen Feiern (Opferprozessionen) fanden nachts bei Vollmond statt (Zeus-Fest). Die Sieger wurden von den »Griechenschiedsrichtem« (Hellenodikes) mit Olivenzweigkränzen geehrt. Später wurde ihnen von ihrer Heimatstadt ein triumphaler Empfang bereitet (Siegerstatuen in Olympia und poetische Hymnen, z. B. von Pindar im 5. Jh. v. Chr.). Die Profanisierung begann bald (4. Jh. v. Chr.) und erreichte im Römerreich ihren Höhepunkt (Profisportlertum). Olympia war schon in der Antike ein Treffpunkt der Massen und Schaulustigen und zugleich eine politisch brisante Begegnungsstätte der Festgesandtschaften (diplomatische Kulissengespräche).

Im 6. Jh. n. Chr. wurden die verödeten Kultstätten durch ein Erdbeben verwüstet und später bei Überschwemmungskatastrophen der Flüsse Alpheios (Alfios) und Kladaos (Kladeos) unter einer meterhohen Schlammschicht begraben. Nach der Wiederentdeckung im 18. Jh. (Chandler, Montfauçon, Winckelmann) begann vor allem der Deutsche Ernst Curtius um 1875 mit systematischen Ausgrabungen, die heute noch andauern (Deutsche Archäologische Gesellschaft). Im Jahr 1896 fanden nach der Idee des französischen Adligen Pierre de Coubertin die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen (Olympia-Stadion) statt. Die Spiele, die ihren Austragungsort laufend wechseln, wurden (im Unterschied zur Antike) durch Kriegsereignisse mehrfach verhindert bzw. gefährdet (Afghanistan-Krise 1980). 1980 machte der griech. Staatspräsident Karamanlis den utopischen Vorschlag, die Spiele wieder ständig im Ort Olympia anzusiedeln.

|

Archaic |

Classical |

Hellenistic |

Roman |

|

|

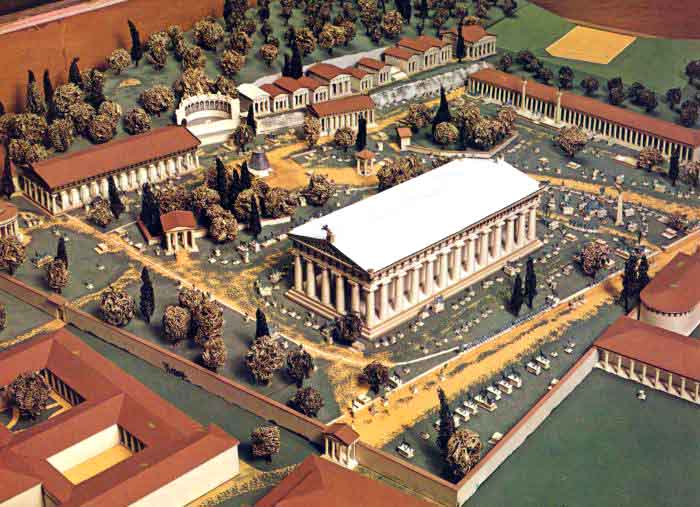

Ausgrabungsgelände: Es liegt zwischen den Flüssen Kladeos (Kladaos) im W und Alfios (Alpheios) im SO bzw. 0; im N wird es durch den Kronos-Hügel (Kronion) begrenzt. Im Zentrum lag schon seit archaischer Zeit der mit Platanen und Ölbäumen (heute Pinien) be-wachsene Heilige Hain (Altis). Die dem Kronos-Sohn Zeus geweihte Altis war ein fast quadratischer Bereich von ca. 200 x 200m, wo sich (wie im Zeus-Orakel von Dodona) der Göttervater durch das Rauschen der Bäume kundtat. Später entstanden hier alle bedeu-tenden Kultstätten, vor allem der Zeus- und der Hera-Tempel, die von einer Peribolos-Mauer (Altis-Mauer) rings umgeben wurden. Vor allem die (von den Römern erweiterten) West- und Südmauem mit verschiedenen Toren sind in Überresten noch deutlich erkennbar. Die griech. Mauern (Innenmauem) sind ohne Mörtel, die römischen Außenmauem aus vermörtelten Tuffsteinblöcken errichtet. In römischer Zeit betrat der Prozessionszug den Heiligen Bezirk durch das Südwesttor und verließ ihn durch das Nordwesttor. Im N war die Altis begrenzt durch eine Stützmauer am Berghang (des Kronion), und im 0 von einer Stoa (»Echo-Halle«).

Die Wettkampfstätten lagen außerhalb der Altis: Im 0 das Stadion und das Hippodrom (später vom Alfios-Fluß weggeschwemmt), im W die Übungsplätze und Bäder; im SW ein großes Gästehaus (Leonidäon) und im S Verwaltungsgebäude.

Zeus-Tempel (21): Eindrucksvoll sind noch heute die Überreste (besonders Fundamente) des um 457 v. Chr. durch den Baumeister Libon aus Elis fertiggestellten dorischen Tempels. Der gewaltige Kalksteinunterbau des Peripteros-Baus von 6 x 13 dorischen Säulen (Grundfläche etwa 64 x 28 m) wurde vollständig freigelegt. Die sich stark verjüngenden Muschelkalk-Säulen hatten eine Höhe von ca. 10,5 m (zahlreiche Säulentrommeln und Kapitelle erhalten). Eine breite Rampe führte im 0 zur Tempelfront empor. Auf dem Unterbau des Tempels, in sorgfältigem Quaderwerk, erhebt sich der Sockel mit drei hohen Stufen. Das Tempelinnere gliederte sich in Vorhalle (Pronaos), Hauptraum (Cella) und Rückhalle (Opisthodomos). Vom Pronaos gelangte man durch eine bronzene Flügeltür in die Cella, die durch zwei Reihen von je 7 dorischen Säulen (zweistöckig) in ein breites Mittelschiff und zwei schmale Seitenschiffe geteilt wurde. Dunkle Pflasterreste in der Cella-Mitte be-zeichnen den Platz des Kultbildes: Es war die vom Athener Bildhauer Pheidias (Phidias) um 430 v. Chr. geschaffene Kolossalstatue des Allherrschers Zeus (Pantokrator). Die rund 13 m hohe Holzstatue des sitzenden Zeus war mit Goldblech (Haare und Kleidung) und Elfenbein (Gesicht und Körperteile) überzogen. Der Holzthron (ca. 10 m) war reichlich mit Gold und Elfenbein verziert. In der Rechten hielt er eine 2 m hohe Nike (Siegesgöttin), in der Linken den Herrscherstab mit Gottesadler. Die Füße ruhten auf einem von Löwen getragenen goldenen Schemel (Beschreibung des Pausanias, 2. Jh. n. Chr.). Das Kultbild, von dem außer geringen Materialresten (und Tonmodel) nichts mehr erhalten ist, wurde von Kaiser Theodosius II. um 420 n. Chr. .nach Byzanz gebracht, wo es 475 durch einen Brand zerstört wurde. Der thronende Zeus von Olympia galt in der Antike als eines der Sieben Weltwunder.

Photo Museum Olympia

Die z. T. überlebensgroßen Giebelfiguren aus parischem Marmor wurden fast vollständig wiederentdeckt (jetzt im Museum): Im Ostgiebel ist die Vorbereitung zum legendären (ersten) Wagenrennen von Olympia (ehem. Pisa) zwischen König Omomaos und dem Tantalos-Sohn Pelops um die Königstochter Hippodameia dargestellt (in der Mitte ist Zeus zu sehen). Thema des Westgiebels war der Kampf der Lapithen gegen die Kentauren. Tempelvorplatz: Vor der Tempelfront im 0 sind die Sockel von zahlreichen Weihestatuen erhalten, u. a. für siegreiche Rennwagen und Olympia-Sieger (Olympioniken), eine Nike-Statue (des Paonios), die Neun trojanischen Helden, die Statue des Praxiteles (im S) und eine Zeus-Statue (Zeus von Platäa). Im NO die Statuen der elischen Frauen, der Bronzestier von Eretria, das Mikythos- und das Dropion-Denkmal. Im SW an der Peribolos-Mauer stand der Heilige Olbaum (Kallistephanos), mit dessen Zweigen die Olympiasieger bekränzt wurden. Hier (im SO) befand sich auch der ursprüngliche Eingang zur Altis.

Pelops-Denkmal (telopion): Fast in der Mitte der Altis (zwischen Zeus- und Hera-Tempel) liegt ein mit einer pentagonalen Umwallung versehener Erdhügel. Hier soll sich das Grab bzw. der Kultort des Tantalos-Sohns Pelops befunden haben. Mykenische Mauerreste (von Apsidialbauten) in der Nähe (gegen 0) weisen auf das hohe Alter des wohl ursprünglichen Kultzentrums hin (2. Jtd. v. Chr.). Im NO davon befand sich vermutlich der Olympia-Altar des Zeus (für Stieropfer). Pausanias berichtete von einem ca. 7 m hohen Aschenkegel über dem Steinpodest.

Hera-Tempel (Heraion): Im NW der Altis befinden sich die Überreste des ältesten Tempels im Heiligen Bezirk (um 600 v. Chr. erbaut über Fundamenten des 7. Jh. v. Chr.). Der strenge dorische Peripteros-Tempel von 6:16 Säulen (z. T. mit Holzsäulen) war ursprünglich wohl dem Götterpaar Hera und Zeus geweiht. Im Innern der Cella (im W) ruhte auf einer (erhaltenen) Basis das Kultbild der »sitzenden Hera mit stehendem Zeus im Helm«. Die ursprünglichen Eichenholzsäulen wurden allmählich durch Steinsäulen unterschiedlichen Stils ersetzt (vor allem in der Römerzeit). Säulen des Umgangs aus verputztem Kalkstein sind z. T. erhalten. Der Tempel von ca. 19 x 50 m (erster dorischer Peripteros) war mit ei-nem flachen Satteldach (Holzgebälk) gedeckt und wirkte mit einer Höhe von etwa 8 m recht niedrig (Unterschied zu den späteren dorischen Steintempeln). Vor der Tempelfront im 0 die Reste des Hera-Altars.

Mutter-Tempel (Metroon): Im N der Altis (ö vom Hera-Tempel) entstand im 5./4. Jh. v. Chr. ein kleiner Peripteros-Tempel (6x11 dorische Säulen auf 11 x 21 m Fläche) für die Zeus- und Göttermutter Rhea (»Große Mutter«). In römischer Zeit wurde er dem Personenkult des Kaisers Augustus geweiht (dessen Statue in der Cella).

Schatzhäuser (Thesauroi): Auf einer Terrasse am Fuß des Kronos-Hügels (im NO der Altis) sind die Fundamente kleiner Antentempel erhalten, die zur Aufbewahrung der Weihegaben von verschiedenen griech. Städten gestiftet wurden. Diese »Schatzhäuser« stammen aus dem 6./5. Jh. v. Chr. Sie sind einfache, rechteckige Bauten mit zwei-säuligem Vorraum zwischen den vorgezogenen Seitenmauern (Anten). Von W nach 0: Das Haus Sikyon (6. Jh. v. Chr.) mit Fundamenten von 7 x 12 m und guterhaltenem Oberbau (Metopenfries. Frontgebälk): die Häuser Syrakus, Epidämnos (Durazzo), Byzanfton(Byzanz), Sybaris (Süditalien), Kyrene (Libyen), Selinus (Sizilien), Metapontion (Lukanien), Megara und Gela (Sizilien). Die Freitreppe vor der Schatzhausterrasse stammt aus dem 4. Jh. v. Chr. Davor sind ca. 16 Steinsockel für die sog. Zanes-Statuen (Zanes = »Zeuse«) erhalten. Vom 4. Jh. v. Chr. bis 2. Jh. n. Chr. mußten Athleten, die gegen die olympischen Regeln verstießen (z. B. durch Bestechung), ein Bußgeld für die Errichtung einer bronzenen Zeus-Figur (»Zan«) bezahlen. Nymphäon-Brunnen: Zwischen Hera-Tempel und Schatzhäusem (im N der Altis) ließ der reiche Athener Herodes Atticus um 160 n. Chr. eine halbkreisförmige Brunnenanlage mit Nischen (für Kaiserstatuen) errichten. Dieses bedeutendste Denkmal aus der letzten

Blütezeit Olympias (2. Jh. n. Chr.) versorgte über eine 3 km lange Wasserleitung und 83 Wasserspeier (Löwenköpfe) die Festteilnehmer mit frischem Trinkwasser. Das marmorverkleidete Ziegelwerk mit einem rechteckigen Wasserbeckenvon 22 x 4 m wurde von zwei Marmorrundbauten aus 8 korinthischen Säulen (z. T. wiederaufgerichtet) und Springbrunnen flankiert.

Philippeion (Philippion): In der NW-Ecke der Altis (w vom Hera-Tempel) befinden sich Unterbau und Stylobat des Familiendenkmals (Heroon) von König Philipp II. von Makedonien in Form eines Rundtempels (um 338 v. Chr.). Der ionische Peripteros mit 18 Säulen um die Cella (im Innern 12 korinthische Säulen) wurde erst von seinem Sohn, Alexander d. Gr., fertig-gestellt. In der Cella befanden sich die (fünf) Gold-Elfenbein-Statuen der makedonischen Königsfamilie (Beginn des Personenkults). Bei der 114. Olympiade (324 v. Chr.) wurde hier Alexander d. Gr. zum Gott erklärt.

Prytaneion (Prytanion): Im NW der Altis (am Eingang) sind die Grundmauern des Gemeindehauses (Prytaneion) erkennbar (6. Jh. v. Chr.). Der Prytanis (heute: Rektor) war der Gemeindeobmann (Amtmann). Er hatte das ewige Feuer (Hestia) im S des Gebäudes zu schützen. Dieser quadratische Raum (6 x 6 m) war Kern des Gebäudes, um den (später) andere Räume und ein rückwärtiger Säulenhof lagen (mehrfache römische Umbauten). Im Nordteil befand sich das Hestiatorion (Speisesaal, heute: »Restaurant«), wo auf Ge-meinkosten Ehrengäste und Olympiasieger verköstigt wurden. Im N des Prytaneions die Ruinen eines römischen Kaltbads mit freigelegtem Mosaikfußboden.

Gymnasion: Im NW außerhalb der Altis (beim heutigen Eingang) lag der Übungsplatz (Gymnasion) für die Leichtathleten. Die erhaltenen Ruinen stammen aus dem 3./2. Jh. v. Chr. Der stadionähnliche Platz von 220 x 120m Fläche diente dem Training im Laufen, Springen, Diskus- und Speerwerfen. Er war an allen 4 Seiten von Säulenhallen umgeben. Erhalten sind noch Reste der zweischiffigen dorischen Osthalle (0st-Stoa) von ca. 12 m Breite und der ein-schiffigen Südhalle (Süd-Stoa) von ca. 5 m Breite. Die Westhalle (mit Stützmauer) wurde vom Kladeos-Fluß weg-geschwemmt. Im SO Fundamente eines dreischiffigen korinthischen Prunktors (Propylon) aus dem 2. Jh. v. Chr. als Zugang zur Altis.

Palästra: Die Ring- und Boxschule aus dem 3. Jh. v. Chr. bestand aus einem quadratischen Gebäude (66 x 66 m), dessen Innenhof (Ringplatz) von 41 x 41 m an allen 4 Seiten von dorischen Säulenhallen umgeben war. Dahinter lagen (mit weiteren Säulenreihen) Auf-enthaltsräume der Ringkämpfer (zum Waschen, Einölen, Umkleiden). Fundamente und z. T. wiederaufgerichtete Säulen sind erkennbar.

Priesterhaus (Theopoleion): Im S der Palästra befinden sich die Fundamentreste des alten Priesterhauses aus dem 5. Jh. v. Chr. Der ursprüngliche Bau aus acht quadratischen Räumen um einen Innenhof (mit Brunnen) wurde in hellenistischer und römischer Zeit mehrfach erweitert (römischer Peristylhof im 0). Die drei Theopoloi (Theokoloi) hatten als Oberpriester für die Darbringung der Opfer zu sorgen.

Badeanlagen: Der Bereich w des Priesterhauses diente seit dem 5. Jh. v. Chr. den verschiedensten Badezwecken. Neben dem Priesterhaus befand sich das alte Schwitzbad (5. Jh. v. Chr.) mit kreisrundem Schwitzraum (Tholos) und einer Säulenvorhalle vor zwei Räu-men. Der Bau wurde später (2. Jh. v. Chr.) als Heroon (Heldenmal) mit kleinem Altar verwendet. Weiter nach W die Reste des griech. Sitzwannenbads (5. Jh. v. Chr.) mit z. T. erhaltenen steinernen Badewannen. Im Südostteil wurde hier um 100 v. Chr. noch ein warmluftbeheiztes Hypokaustenbad eingebaut. Das antike Freiluftbad aus dem 5. Jh. v. Chr. liegt w davon mit einem Schwimmbecken von 24 x 16m und 1,60 m Tiefe. Es war das früheste Freibad Griechenlands. Um 100 n. Chr. wurden im S die Kladeos-Thermen (400 qm) mit Atrium, Impluvium, Saal von 36 qm mit Mosaikboden, Kaltbad (Frigidarium), Schwitzbad (Laconicum), Warmbad (Caldarium) und Ankleideräumen errichtet. Im S der Thermenanlage befinden sich die Fundamentreste eines vielräumigen römischen Gästehauses(2./3. Jh. n. Chr.) mit Säulenhof.

Phidias-Werkstatt: Im S des Priester-hauses wurden die Ruinen eines Zweckbaus freigelegt, in dem der Bildhauer Phidias um 430 v. Chr. die Kolossalstatue des Goldenen Zeus für den Zeus-Tempel schuf. Tonmodel, Werkzeug- und Elfenbeinreste wurden entdeckt (u. a. eine Tonkanne mit der Aufschrift »Eigentum des Pheidias«). Später diente die Werkstatt von der Größe der Cella des Zeus-Tempels (gleich großes Atelier) als Geräteraum (Pompeion), und im 5. Jh. n. Chr. wurde sie in eine byzantinische Kirche umgewandelt (Baureste).

Leonidäon: S der Phidias-Werkstatt (im S des Außenbezirks) liegen die Ruinen des im 4. Jh. v. Chr. vom Baumeister Leonidas errichteten antiken Gästehauses. Der fast quadratische Baukomplex (ca. 80 x 80 m) war von ionischen Säulenhallen (138 Säulen) umgeben (Säulenbasen und Kapitelle erhalten). Der ausgedehnteste Bau von Olympia besaß in der Mitte ein Atrium, dessen Impluvium mit Brunnen und Rasenflächen ausgestaltet war. Umrahmt wurde es von einem dorischen Peristyl mit 44 Säulen. Dahinter lagen die Fremden-zimmer für die Ehrengäste der Olympiade (vor allem die Statthalter der römischen Kaiser). Buleuterion: Im S außerhalb der Altis (an der römischen Südmauer) liegen die Ruinen von zwei parallelen Apsisbauten (30 x 14m) aus dem 6. Jh. v. Chr. Sie wurden auf zweistufigem Unterbau aus regelmäßigen Kalksteinquadem mit Mittelsäulen (Reste erhalten) für das Holzgebälk errichtet. Vermutlich tagte hier der Gemeinderat (Bule). Im dazwischenliegenden Hof versammelten sich vor der Statue des Zeus Horkios (»Eidgott Zeus«) die Olympiakämpfer zur Ableistung des olympischen Eides. Die Ummauerung (Vorhalle) stammt aus hellenistischer bzw. römischer Zeit (dorischer Säulenvorhof). Hier befand sich auch der alte Eingang zu den Zeus-Stätten (an der Straße von Elis nach Olympia). Im 4. Jh. v. Chr. wurde die Südhalle (Kalksteinreste) errichtet, die sich mit ihrer 80m langen dorischen Säulenfront nach S auf die alte Feststraße öffnete. Im W vom Buleuterion Reste eines wei-teren Thermen-Bezirks (Süd-Thermen) aus dem 3. Jh. n. Chr. Das ganze Gebiet wurde im 3. Jh. n. Chr. durch die Errichtung einer Festungsmauer (mit Türmen) vollständig umgestaltet. Nero-Villa (Südostbau): Im SO an der Altismauer liegen die Ruinen verschiedener Bauwerke (aus Mauerziegelwerk), u. a. die Villa Kaiser Neros (um 67 n. Chr.). Sie ist über einem Gebäude mit zwei Innenräumen und einer Säulenhalle auf drei Seiten (Südostbau) aus dem 4. Jh. v. Chr. erbaut. Im 0 davon die Reste weiterer römischer Gebäude (u. a. mit einem Oktagon-Saal). Im SW davor Reste eines Altars aus dem 5. Jh. v. Chr. (Artemis-Altar). Das be-nachbarte römische Festtor (Fundamente) in Form eines Triumphbogens war für kaiserliche Besucher errichtet.

Echo-Halle: Als Ostabschluß der Altis wurde im 4. Jh. v. Chr. eine langge-streckte Säulenhalle (Stoa) errichtet. Sie hieß »Echo-Halle« wegen ihres 7-fachen Echos oder auch »Bunte Halle« wegen der zahlreichen Gemälde. Die Halle (98 x 13 m) öffnete sich mit 44 dorischen Säulen zur Altis hin. Vor der Halle sind die Sockel von Weihege-schenken erhalten. Im N der Halle befand sich der Eingang zum Stadion, im S der zum Hippodrom.

Stadion: Im NO außerhalb der Altis unter dem Kronos-Hügel befand sich von Anfang an die olympische Laufbahn von 600 Fuß Länge (ca. 192 m). Diese Strecke wurde nach dem ursprünglich militärischen Schlachtfeld Stadion (»Kampfplatz«) benannt. Das anfängliche Ziel (Terma) lag im Heiligen Bezirk am Tempelvorplatz. Im 6. Jh. v. Chr. wurde die Laufbahn geebnet und mit einem Südwall (Zuschauerrang) versehen. Stadion und Kultort bildeten noch eine Einheit. Im 4. Jh. v. Chr. wurde durch die Errichtung der Echo-Halle das Stadion weiter nach außen verlegt und vom Kultbezirk abgetrennt. Auch das Neue Stadion besaß nur Erdwälle (Böschungen) für ca. 40 000 Zuschauer. Start- und Zielschwellen (Kalksteinplatten mit Zehenrillen) sind erhalten. Im Abstand von etwa l m starteten 20 Wettläufer (Pfostenlöcher vorhanden). Im S befanden sich die Kampfrichtersessel (erst in römischer Zeit als Steinsitze für Ehrengäste). An der Nordseite lag der Sitz der Demeter-Priesterin (die als einzige Frau Zugang hatte). Das Stadion des 4. Jh. v. Chr. wurde 1961/62 von der Deutschen Archäologischen Gesellschaft freigelegt und im alten Zustand wiederhergestellt. Vom Hippodrom (Pferderennbahn), das s vom Stadion lag, sind wegen der Überschwemmungen des Alfios-Flusses kaum Reste entdeckt worden. Es soll sich um ein Gelände von ca. 700 x 300 m gehandelt haben, auf dem die Gespanne um den Taraxippos-Stein (»Pferdeschrecker«) wenden mußten.

Außerdem sehenswert: Außerhalb des Ausgrabungsgebiets, an der Straße nach Tripolis, befindet sich die kleine Gedenkstätte für den Wiederbegründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, Pierre de Coubertin (1862-1932), in der auch sein Herz aufbewahrt wird.

Archäologisches Museum

Der Altbau befindet sich am Rand der Ausgrabungen (von dem deutschen Archäologen Dörpfeld eingerichtet). Neubau ca. 1,5 km entfernt an der Straße nach Tripolis.

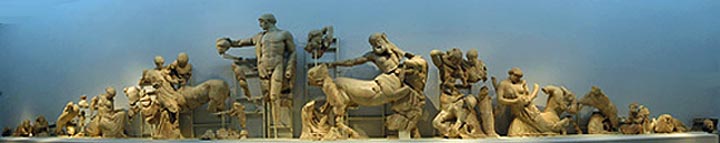

Giebelsaal: Der Saal entspricht genau der Frontbreite des olympischen Zeus-Tempels. An den Wänden sind die Fragmente der berühmten Tempelgiebel aus parischem Marmor zu sehen.

Ostgiebel: Dieses Meisterwerk von der Eingangsfront des Zeus-Tempels stellt die Vorbereitung zum legendären ersten olympischen Wagenrennen zwischen dem Tantalos-Sohn Pelops und dem König von Olympia (ehem. Pisa), Oinomaos, dar. Siegespreis sollte die Königs-Tochter Hippodameia sein (bereits 13 Freier hatten ihren Versuch, sie zu gewinnen, mit dem Leben bezahlt). Schiedsrichter des Rennens: Zeus selbst (in der Mitte). Er blickt zu Pelops und Hippodameia (links). Start-bereit wartet das Viergespann (Quadriga) des Pelops. Im linken Giebelwinkel der als liegende Gestalt versinnbildlichte Fluß Alpheios (Alfios). Fast spiegelbildlich ist die rechte Seite mit König Oinomaos und seiner Gattin Sterope, seinem Viergespann und dem Fluß Kladeos (als liegender Zuschauer). Nach der Sage gewann Pelops durch Manipulationen am Wagen seines Gegners den Wettkampfund tötete den König, dessen Nachfolger er wurde.

Westgiebel: Hier wird der sagenhafte Kampf des thessalischen Volksstammes der Lapithen gegen die benachbarten Kentauren dargestellt. Der Kampf soll bei der Hochzeit des Lapithen-Königs Peirithoos mit Hippodameia, der Tochter des Königs Adrastos von Ärgos, unter den Hochzeitsgästen entbrannt sein. Die betrunkenen Kentauren (Pferde mit Menschenköpfen und -armen) versuchten, die lapithischen Mädchen zu vergewaltigen. In der Giebelmitte schlichtet der Gott Apollon den Streit. Links der Freund des Peirithoos, der Athener Held Theseus, im Kampf mit einem Kentauren, rechts König Peirithoos selbst.

In den Giebelwinkeln Kämpfer und Zuschauerinnen. Vermutlich stellt das Thema Kampf um Hippodameia - wobei es sich um verschiedene Trägerinnen dieses Namens handelt - die innere Verbindung zwischen Ost- und Westgiebel dar. Die Werke stammen von anonymen Olym-pia-Meistern um 470-56 v. Chr.

|

|

Metopen des Zeus-Tempels (rekonstruierte Zeichnungen: from Perseus Project): Sie waren zu je 6 unter den Giebeln eingefügt (3 der Originale im Louvre; hier Museumskopien) und zeigten die 12 Heldentaten des Herakles: l. Er tötet mit der Keule den Löwen von Nemea und trägt fortan dessen Fell, 2. Er tötet die neunköpfige Hydra von Lerna, 3. Er erlegt die menschenfressenden Vögel, 4. Er bändigt den Feuerstier von Kreta, 5. Er fängt den windschnellen Hirsch, 6. Er gewinnt den Gürtel der Amazonenkönigin, 7. Er fängt den wilden Eber, 8. Er holt die menschenfressenden Rosse, 9. Er raubt die Rinder des dreileibigen Westriesen, 10. Er erhält die goldenen Äpfel der Hesperiden (von Atlas), 11. Er entführt den Höllenhund Zerberus, 12. Er reinigt mit dem Besen den Stall des Königs Augias. Die Metopen (Fragmente) stammen aus der Zeit von 470-456 v. Chr. Sie sind im Museum in unsystematischer Reihenfolge ausgestellt.

Im Hintergrund des Saals die Nike-Statue (Siegesgöttin) des Paionios (429 v. Chr.), die einst vor dem Zeus-Tempel stand.

Im Museumsneubau sind Kleinbronzen aus geometrischerund früharchaischer Zeit, Terrakotta-Weihegaben, Waffen, Gerätschaften, Giebelskulpturen und sonstige Fragmente von Altis-Funden ausgestellt.

Prunkstück ist der Hermes von Praxiteles (4. Jh. v. Chr.): Die gut erhaltene, glanzvolle Marmorstatue zeigt den Hermes-Jüngling, der seinen Sohn Hermaphroditos (mit Aphrodite!) den Nymphen zur Erziehung überbringt; auf der Rast greift der Knabe nach einer Traube, die der göttliche Sendbote ihm darbietet.

|

|

|

Raum l: Spätgeometrisches Bronzepferd, geometrischer Bronzedreifuß (9. Jh. v. Chr.), auf dem der Streit zwischen Apollon und Herakles um den prophetischen Dreifuß dargestellt ist; weitere Dreifüßfragmente (Griffe als Greifenköpfe); Helm aus Hauern eines Keilers; Ton- und Bronzefigurinen. Raum H: Geometrische archaische Bronzen; Helme, Rüstungen, Schilde, Beinschienen (als Weihegaben unbrauchbar gemacht); Hera-Kopf als Überrest des Hera-Kultbilds vom Tem-pel (6. Jh. v. Chr.). Gesimse und Randziegel vom Hera-Tempel und von den Schatzhäusem. Raum K Giebelskulpturen vom Megara-Schatzhaus und anderen Altis-Bauten; Terrakotta-Figuren; Bronzen und archaische schwarzfigurige Keramik. Raum IV: Sehenswerte Terrakotta-Gruppe »Zeus entführt den Ganymed« (Weihegabe um 480 v. Chr.); Helm des Marathon-Siegers Miltiades (Sieg über die Perser 490 v. Chr.) und Teile der Perserbeute. In weiteren Räumen sind Skulpturen aus klassisch-hellenistischer und römischer Zeit sowie Keramiken derselben Epoche ausgestellt (ebenfalls Inschriften, Bronzen und Gegenstände zu den antiken Olympiaden).

Museum der Olympischen Spiele: Im Ort Olympia wurde vom Internationa-len Olympischen Komitee (IOC) ein kleines Museum eingerichtet, das einen Überblick über die Olympischen Spiele der Neuzeit seit 1896 bietet (Medaillen, Fotos u. a. Dokumente).

Umgebung: In unmittelbarer Nähe des Neuen Museums wurden Reste einer mykenischen Akropolis mit Kammergräbem (neben römischen und früh-christlichen Gräbern) freigelegt.