Mykene

Die ausgedehnte Palastanlage erstreckt sich, kaum sichtbar von der argolischen Ebene, auf einem Hügel von 50 m Höhe überragt vom Berge Zaka. Zwei tiefe Schluchten, eine im N und die andere im S, erlauben einen Zugang nur vom W her. Mythischer Gründer von Mykene soll Perseus, der Sohn des Zeus und der Danae, gewesen sein, der zusammen mit den aus Lykien stammenden Zyklopen die Burg mit den »zyklopischen Mauern« errichtete. König Atreus aus dem Geschlecht der Pelopiden, der in Feindschaft mit seinem Bruder Thyestes lebte, regierte zwar gerecht, aber er beging das Verbrechen, Thyestes dessen Kinder zum Mahl vorzusetzen. Der Fluch von Thyestes lastete nicht nur auf Agamemnon, dem Sohn von Atreus, sondern auch auf Orestes, dem Sohn Agamemnons, der seine Mutter und ihren Liebhaber Ägisthos umbrachte, der wiederum Agamemnon auf Anstiftung von Klytämnestra ermordete. In der Burg weisen Spuren auf eine Besiedlung im Neolithikum hin. Anfang des 2. Jtd. kamen die Achäer aus dem N und wurden auch in Mykene seßhaft.

|

3000

v.Chr. |

Der

Hügel von Mykene ist schon besiedelt |

Um 1600 (mykenische Zeit) kam Mykene mit der kretischen Zivilisation in Berührung. Die frühesten Ausgrabungsfunde von Bedeutung sind in der Mitte des 2. Jtd. anzusetzen: es sind die ersten Königsgräber in Mykene. Um 1350 entstand die erste Befestigung, die 1200 ihre endgültige Form erhielt. Dies ist auch die Zeit der größten Blüte der Stadt. In geometrischer Zeit blieb die Anlage bewohnt. Auf dem Gipfel wurde ein großer Tempel errichtet. 468 wurde Mykene von den Argivem eingenommen, die Mauern wurden z. T. zerstört. Im 3. Jh. v. Chr. entstand eine neue Siedlung, die bis in die römische Zeit bestehen blieb. Zur Zeit des Pausanias war die Burg bereits zerstört.

Die ersten Ausgrabungsarbeiten fanden unter Schliemann (1874-76) statt. Es folgten Stamatakis (1877-78) und die Griechische Archäologische Gesellschaft unter Tsountas (1886-1902). Von 1919 bis 1966 übernahm die Britische Schule in Athen die Arbeiten. Professor Mylonas führt seit 1966 die Arbeiten weiter.

|

|

.

|

Eingangsbereich

(1-5) |

Palast (12-24) |

Ostseite der Burg (25-34) |

|

Löwentor

|

Propylon

|

Werkstätten

von Handwerkern |

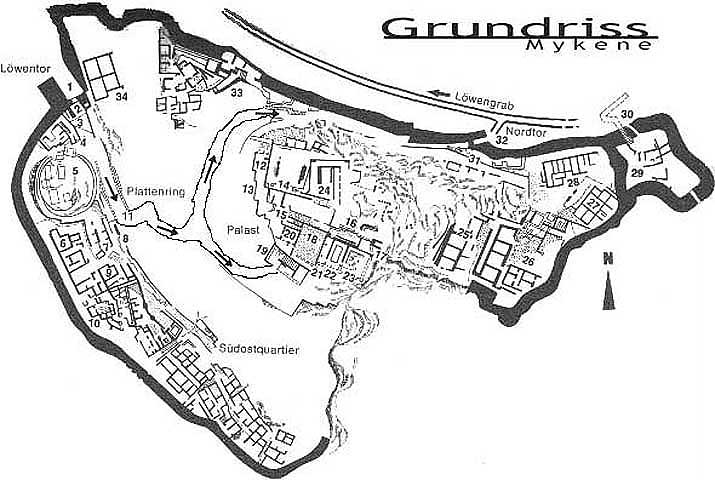

Akropolis: Die Mauer wurde in drei Abschnitten erbaut. Von der älteren (um 1350) ist die N-Mauer erhalten. Die übrige Anlage wurde abgetragen. Um 1250 entstanden das Löwentor und die W- und S-Mauer, die die Königsgräber umfaßten. Gegen 1200 wurde die NO-Befestigung angelegt, die den unterirdischen Brunnen umschloß. Die Mauer weist eine Dicke von 3-8 m auf, hat sich aber nicht in ihrer ganzen Höhe erhalten. Es lassen sich zwei Konstruktionsarten unterscheiden: eine mit behauenen Quadern aus Amygdalit, die regelmäßig übereinandergeschichtet wurden (Löwentor, N-Tor); die andere mit grob behauenen Felsblöcken. In hellenistischer Zeit wurden Ausbesserungsarbeiten (S-Mauer vor dem Tsountas-Haus, NO-Mauer) in polygonalem Mauerwerk ausgeführt.

Löwentor: Es besteht aus vier Monolithen, hat eine Höhevon 3,10 m und eine Breite von 2,78-2,95 m. In die Schwelle haben sich drei Rillen eingegraben, die von Wagenrädern stammen und in späterer Zeit als Abfluß dienten. Oberhalb des Tors die älteste Monumentalskulptur Europas: zwei antithetische, aufgerichtete Löwen, die ihre Vorderläufe auf zwei Altäre stützen. In der Mitte eine Säule, die ein Gebälk trägt. Aus ähnichen Motiven auf mykenisch-minoischen Siegelringen ergibt sich, daß die Säule die Grosse Göttin representiert. Rechts vom Tor ein Baukomplex, der sog. Getreidespeicher, der aber eher mit der Bewachung des Tors in Zusammenhang stand.

Königsgräber (um 1250 v. Chr.): Die insgesamt sechs Gräber waren von einer Doppelreihe von Platten, die eine Art Brüstung bildeten, umgeben. Man fand auch andere Anlagen, die sich in der Form von den Königsgräbem unterscheiden. Diese waren Schachtgräber und dienten mehreren Bestattungen. Die Grabbeigaben waren besonders wertvoll. Man förderte nicht weniger als 15kg Gold zutage, und zwar in Form von Gesichtsmasken, Vasen und Schmuck. Über den Gräbern standen , Stelen, die z. T. Darstellungen aufwiesen. (Alle Funde im Athener Nationalmuseum). Insgesamt wurden 19 Skelette entdeckt (8 Männer, 9 Frauen und 2 KInder). Im 13. Jh. fand eine Umbestattung statt, da ein weiterer Gräberkreis angelegt wurde. S der Königsgräber das Haus der Kriegervase, so genannt nach einem Krater mit der Darstellung von sechs Kriegern (Athen, Nationalmuseum). Etwas höher gelegen das Haus an der Rampe, wo man Reste von Wandmalereien fand. Beide Gebäude sind jüngeren Datums als das Gräberrund, da sie sich der Stützmauer anpassen. Es folgen das S-Haus und die Heiligtümer von Mykene mit Opferaltar und Adyton. Tiefer gelegen befinden sich das Tsuntas-Haus und der Tempel der Idole (Terrakotta-Idole, die chthonische Gottheiten darstellen, heute im Museum von Nauplia). Wandmalereien aus den verschiedenen Häusern im Museum von Nauplia und in Athen.

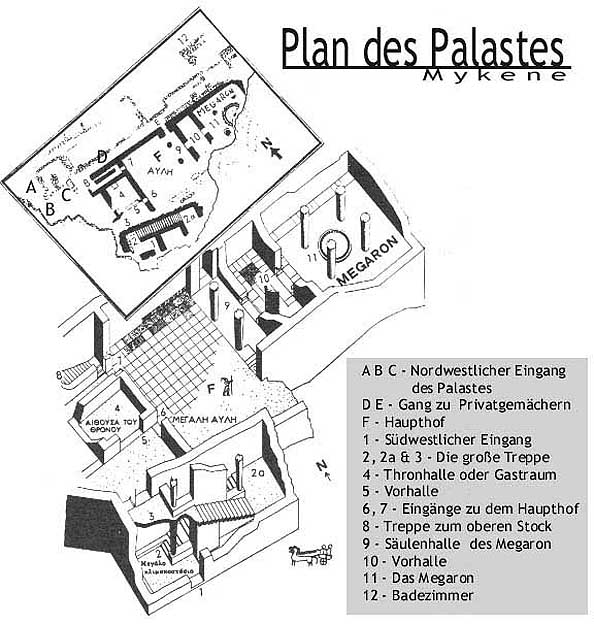

Palast: Vom Innenhof des Löwentors führte eine Rampe zum Palast. Um 1200 wurde sie in der Breite vergrößert. Damit die Verbindung zum Gräberrund bestehen blieb, baute man eine kleinere Rampe, die auch zu den S-Häusem führte. Zuerst kam man durch das Propylon (Vorhalle). In n Richtung der alte Aufgang zum Palast und der n Korridor, von dem man zu den Gemachern oder zum N- Tbrgelangen konnte. Rechts vom Propylon ein langgestreckter Korridor, der zum eigentlichen Palast führte. S des Korridors der Palasthof ( 15 x 12m), der im S von einer großen Treppe begrenzt wurde und die in den Vorhof mündete. W des Palasthofs ein viereckiger Raum (Gastraum ?). Das Megaron besaß einen Prodomos (Vorraum, 4,30 x 11,50 m) mit einem Fußboden, der aus einer bemalten Stuckschicht bestand. Der Domos (12,96 x 11,50m) war der Thronsaal. Sowohl Wände wie auch Fußboden wiesen Malereien auf (Athen, Nationalmuseum). In der Mitte ein Herd, der von vier Holzsäulen umgeben war, die das Dach trugen.

Ö des Palasts, beim Abstieg vom höchsten Plateau, die Werkstätte der Künstler und Handwerker (28 x 30 m), die für den König arbeiteten. Weiter ö das Haus der Säulen, dessen Zweck unklar bleibt. Weitere Reste am 0-Teil der Anlage (Haus Gamma und Delta). Bei der NO-Mauererweiterung (Ende 12. Jh.), die der Wasserversorgung diente, eine unterirdische Treppe, die zur Perseia-Quelle führte. Zwei Ausfallpforten befanden sich in der N- und S-Mauer, die bei Gefahr leicht verbarrikadiert werden konnten. Im Inneren der Erweiterung Fundamente zweier mykenischer Häuser. S des N-Tors eine Reihe von Räumen (Lagerräume). Weitere mykenische Häuser links vom Löwentor (Haus M, Haus N).

Gräber außerhalb der Akropolis: Löwengrab, rechts vom Löwentor, außerhalb der Mauer gelegen. Es ist ein Kuppelgrab mit langem Eingangsweg (22 m, 5,40 m breit). Im Inneren befinden sich drei Gruben (um 1400 v. Chr.). Sog. Grab des Agisthos und der Ktytämnestra-.links vom Eingang zur Akropolis. Das erste um 1500 v. Chr. (eins der ältesten) enthält im Inneren eine Grube, das zweite, w des ersten gelegen, wurde um 1220 v. Chr. erbaut. Der Dromos ist 37m lang und 6 m breit und endet beim Tor, das ein verziertes Entlastungsdreieck trug. In hellenistischer Zeit befand sich über dem Dromos ein kleines Theater (eine Reihe der Sitze ist noch erhalten).

Das Gräbeirund B gehört der gleichen Zeit an wie die Königsgräber in der Akropolis. Es hat einen Durchmesser von 28 m und besaß neben den Königsgräbem auch andere Begräbnisstätten, vielleicht von Angehörigen des Palastes. Die Grabbeigaben waren nicht so reich wie bei den Königsgräbem. Es wurden eine Gesichtsmaske, ein Siegelstein, ein goldener Schwertgriff sowie Becher u. a. Kleingegenstände gefunden (heute im Nationalmuseum, Athen).

Das "Schatzhaus des Atreus," um 1250 v. Chr. erbaut, besitzt einen 36 m langen Dromos und ein großes Tor (5,40 m Höhe, 2,70 m Breite). Der gewaltige Türsturz (9,50 x l,20 m) hat ein Gewicht von 120 Tonnen. Rechts und links von der Tür stand je eine Halbsäule aus grünem Marmor, mit Spiralmustem verziert (Reste im Nationalmuseum Athen). Die Kuppel (Tholos) besteht aus 33 Ringen, die von nach oben vorkragenden Quadern gebildet werden. Rechts der Grabkammer eine quadratische Nebenkammer, deren Wände mit Steinplatten verkleidet waren.

Weitere fünf Kuppelgräber in der näheren Umgebung: Grab der Panagitsa, Epano- und Kato-Phoumos-Grab, Zyklopen-Grab, Grab des Orestes oder der Dämonen.

Unterstadt: S vom Gräberrund B und auf einer Terrasse Reste mykenischer Häuser aus dem 13. Jh. Als erstes das Haus der Schilde, benannt nach den elfenbeinernen Nachbildungen in Form von Schilden, die darin gefunden wurden. Es schließt sich das Haus des Oilhändlers an, ein größerer Gebäudekomplex mit Tontafeln in Linear-B-Schrift, die Auskunft über das Personal, Öle und Gewürze geben (vielleicht Werkstatt für Duftöle?) S von diesem Haus das Haus der Sphinxe mit wertvollen Elfenbeinfunden. Alle diese Häuser wurden Ende des 13. Jh. durch ein Feuer zerstört. Weitere mykenische Häuser in der Nähe des Schatzhauses des Atreus, die um 1230 v. Chr. durch ein Erdbeben zerstört wurden.