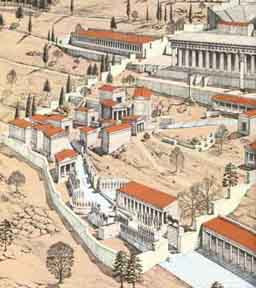

Modell der Heiligen Strasse vom Eingang (sö Ecke des Plans) gesehen

DELPHI

Drei Kilometer östlich des 1892 verlegten Dorfes Delfi (ca. 1200 Einw.) liegt die Ausgrabungsstätte des Apollon-Heiligtums. Der wohl berühmteste Kultort der gesamten Antike, der als »Nabel der Welt« galt, befindet sich in einer einzigartigen land-schaftlichen Umgebung am Südausläufer des bis zu 2500 m hohen Gebirgsmassives des Parnassos (Parnaß). Das Heiligtum in 550 m Höhe wird überragt von den Steilfelsen der Phädriaden über dem tiefeingeschnittenen, von uralten Ölbäumen bewachsenen Pleistos-Tal. Es bietet sich ein schöner Blick auf die Bergketten des Giona (2400m) im NW, des Helikon im SO und die Meeresbucht von Itea im S.

Geschichte

Das Gebiet war schon im 3./2. Jtd. v. Chr. bewohnt, und am Ort des Apollon-Heiligtums befand sich eine alte Kultstätte der chthonischen Erdmutter Gaia (Gäa), die unter dem Symbol des Drachens bzw. der (Python)Schlange auch als »Pytho(n)« verehrt wurde. Auf diese Zeit geht wohl auch die Funktion der Priesterin Pythia zurück, die vor der Felsspalte der Erdgöttin (Berggöttin) wahrsagte. Mit den um 1000 v.Chr. eingewanderten Doriern gelangte auch deren (Hirten)Gott Apollon nach Delphi und löste mit seinen Symbolen des Lichts, der Kraft und der Weisheit (männliches Prinzip) den chthonisch-weiblichen Mutterkult ab. Die Funktion der wahrsagenden Pythia wurde beibehalten (nunmehr Apollon-Priesterin) und von der männlichen Apollon-Priesterschaft zum Delphischen Orakel ausgebaut. Die ekstatischen Rufe der Pythia wurden in doppelsinnige Sentenzen (Disticha, Zweizeiler) geformt und bestimmten über Jahrhunderte hinweg soziale und politische Unternehmungen (Koloniegründungen, Kriege, Revolten).

Delphi gehört ursprünglich zum Territorium der antiken Nachbar- und Hafenstadt Kirrha bzw. Krisa (heute: Itea) und wurde durch den l. Heiligen Krieg (600-590 v. Chr.) aus deren Botmäßigkeit befreit. Von da an garantierte die Delphische Amphiktyonie (Allianz fast aller griech. Stämme) die Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit des delphischen »Kirchenstaates«, der durch eine Art »Orden« von Priestern, Propheten, Heiligen und Exegeten verwaltet wurde. In diese Blütezeit fiel die Errichtung des großen Apollon-Tempels (um 514 v. Chr.) mit Spenden aus aller Welt (der Holztempel war 548 v. Chr. niedergebrannt), und die Erstellung der »Schatzhäuser«.

Nach Delphis zweideutigen Haltung in den Perserkriegen begann das Orakel allmählich an Ansehen zu verlieren (zunehmender Einfluß Athens) und während der folgenschweren Reihe weiterer Heiliger Kriege (448, 356 und 339 v. Chr.) um Kultort und Heilige Ebene (Olivenanbaugebiet unterhalb Delphis) untergrub Delphi weiter. König Philipp von Makedonien wurde 338 v.Chr zu Hilfe gerufen - und unterwarf Griechenland. Im Jahr 191 v. Chr. besetzten die Römer das (formal unabhängige) Heiligtum. Nach Abwehr der Gallier (109 v. Chr.) wurden von Sulla (86 v. Chr.) und besonders von Nero (54-68 n. Chr.) zahlreiche Kunstschätze verschleppt. Der Schriftsteller Plutarch war hier 105-26 n. Chr. noch Oberpriester des Heiligtums, das erst durch das Heiden-Edikt des Kaisers Theodosius im Jahr 381 n.Chr. endgültig geschlossen wurde.

Das mittelalterliche Dörfchen Kastri, das über den Ruinen entstand, wurde mit Beginn der intensiven Ausgrabungen (ab 1892 durch die Französische Schule) an den heutigen Standort verlegt.

Apollon-Tempel:

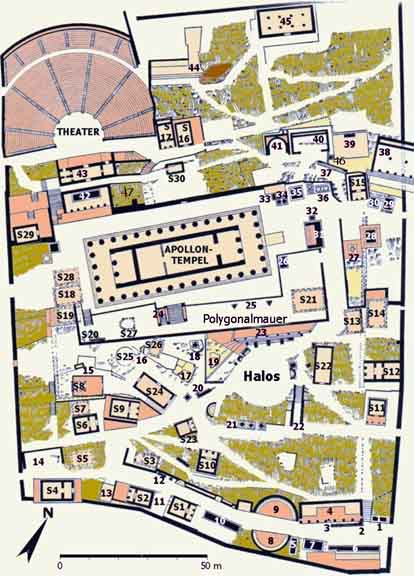

Mittelpunkt des Heiligen Bezirkst. 135 x 190 m auf eine Höhendifferenz von 70 m) ist die Ruine des großen Apollon-Tempels. Nach dem der erste Holztempel des 7. Jh. , v. Chr. um 548 v. Chr. durch Brand zerstört war, wurde von 514-505 v. Chr. ein dorischer Peripteros-Tempel von 24 x 60 m auf einer dafür errichteten Terrasse (Mauern erhalten) erbaut. Dieser sog. Alkmäoniden-Tempel (gefördert durch das athenische Alkmäonidenggeschlecht) wurde 373 v. Chr. durch ein S Erdbeben zerstört (Architekturfragemente im Museum). Erst 370-330 v. Chr. wurde nach den Plänen des Vorgängers der heutuge, neue dorischer Peripteros-Tempel mit stucküberzogenen Tuffsteinsäulen (an den Schmalseiten 6, an den Längsseiten 15 Säulen) errichtet. Davon sind 6 Säulen auf den Fundagmenten wiederaufgerichtet. Das nicht erhaltene Innere ist durch antike Beschreibungen (u. a. Pausanias) bekannt: Im 0 der Pronaos (Pflasterreste) mit Hermes-Statuen und Weisheitssprüchen (»Erkenne dich«, »Nichts im Unmaß«). Im Innenraum (Naos bzw. Megaron) befand sich der Herd der Gastlichkeit (Hestia) mit dem ewigen Feuer und einer reichen Sammlung von Votivgaben.

|

|

Modell der Heiligen Strasse vom Eingang (sö Ecke des Plans) gesehen |

.

|

S1

- S30: Schatzhäuser, Naiskoi, Verwaltungsgebäude |

1.Bronzestier

von Korkyra |

23.Halle

(Lesche) der Athener |

Das etwas tieferliegende Adyton (Allerheiligstes) im W war der eigentliche Raum der Pythia und des Orakels: Hier befanden sich der »Omphalos« (Nabelstein, Kopie im Museum), die goldene Apollon-Statue, das Dionysos-Grabmal (der im Winter hier herrschte, während Apollon auf Delos weilte), der heilige Lorbeerbaum und über einer (noch nicht gefundenen) Felsspalte der Dreifußstuhl der Pythia. In einem durch einen Vorhang getrennten Nebenraum (Oikos) saßen die Ratsuchenden. Von der Ruine des Apollon-Tempels bietet sich eine herrliche Aussicht über den tiefergelegenen Heiligen Bezirk und das gesamte Pleistos-Tal bis zur Bucht von Itea.

Großer Apollon-Altar: Vor der 0-Front des Apollon-Tempels befindet sich der teilweise wiederaufgerichtete Opferaltar aus schwarzweißen Marmorschichten (8 m lang, 5 m breit). Er ist eine Stiftung der Insel Chios von 475 v. Chr. Daneben ein Pfeiler aus dem 2. Jh. v. Chr., der die vergoldete Statue des Pergamon-Königs Eumenes II. trug (ätolische Stiftung). Den gesamten Tempelvorplatz umstanden einst prächtige Weihegeschenke (geringe Reste).

Stützmauer des Apollon-Tempels: Die Tempelterrasse ist im S durch eine gewaltige 90 m lange Stützmauer gesichert. Sie wurde um 548 v. Chr. aus polygonalen Steinen (Musterbeispiel einer archaischen Polygonalmauer) zusammengefügt. Sie ist mit über 800 (amtlichen) Inschriften versehen, die wertvolle Auskunft über das Heiligtum geben (bes. von 200 v. Chr.-200 n. Chr.).

Heiligtum der Erde: Unterhalb der Stützmauer bezeichnen Felsblöcke die Stätte der Erdmutter Gaia (Gäa) mit ehem. Quelle als Kern des vorgriech. Orakelkultes. In der Nähe der Fels der Sibylle (Sibylla), einer Vorläuferin der Pythia. Auf einem weiteren Fels an der Stützmauer erhob sich die 10 m hohe Säule mit der Naxier-Sphinx (Naxos-Stiftung um 550 v. Chr., Basis erhalten), die sich heute im Museum befindet.

Säulenhalle der Athener: Unterhalb der Stützmauer gegen 0 liegen die Reste der »Stoa der Athener«. Sie wurde nach dem Sieg über die Perser nach 478 v. Chr. mit 8 ionischen Marmorsäulen (3 Säulen wiederaufgerichtet) zur Aufbewahrung der Beutestücke der Perserbeute (28 m x 4 m). Vor der Stoa befand sich der Kultplatz Halon (»Tenne«), wo die mythische Tötung der Python durch Apollon tänzerisch dargestellt wurde.

Heilige Straße: Diese führte vom Haupteingang aus (im S) über eine relativ steile Serpentine (unbefahrbar) bis zum Vorplatz des Apollon-Tempels. Sie ist etwa 4-5 m breit und in ihrer ursprünglichen Führung erhalten (Pflasterwerk). An beiden Seiten standen dicht aneinandergedrängt Weihedenkmäler und ca. 20 Schatzhäuser der damals reichsten Griechenstädte. Diese Art »Siegesallee« zeugte vom innergriech. Zwist mit den Mitteln der Kunst: Mit Vorliebe plazierte der Kriegsgewinner sein Siegesdenkmal direkt gegenüber der Halle (bzw. dem Schatzhaus) des Verlierers (Syrakus-Athen um 413, Sparta-Athen um 430, Arkader-Spartaner um 369 v. Chr.). - Unmittelbar am Haupteingang im SO der erhaltene Sockel des Bronzestiers von Kerkyra für einen reichen Fischfang um 480 v. Chr. Daneben (rechte Wegseite) die Säulenhalle der Spartaner (20 x 6 m) in Erinnerung an den Peloponnesischen Krieg (431-04 v.Chr.); davor zwei arkadische Siegesdenkmäler (Marmorbasen erhalten) um 370 v. Chr. - Gegenüber (linke Wegseite) Reste vom Denkmal der Athener, das Phidias 464 v. Chr. für den Sieg von Marathon schuf (zur Aufbewahrung der Perserbeute). - Anschließend, zu beiden Wegseiten, die Fundamente zweier Halbkreisbauten vom Argos-Monument mit einer Reihe von Statuen zur Geschichte von Argos (um 369 v. Chr.). - Links folgt das Weihegeschenk von Tarent für einen Sieg über die Messapier (473 v. Chr.): Es bestand aus Bronzestatuen von Pferden und Gefangenen; erhalten sind vier Sockel, z. T. mit Inschriften. - Nun folgt der eigentliche Bezirk der Schatzhäuser (msgessimt 20), »die nicht nur Weihegaben enthielten, sondern auch selbst Weihegaben darstellten: Links das Haus (von) Sikyon: mit deutlichem Grundriß. Es wurde im 6. Jh. v. Chr. mit Steinblöcken eines Rundbaus (Tholos) und eines Rechteckbaus (Monopteros) errichtet (davon 5 kleine Metopen im Museum). - Daneben das Haus (von) Siphnos (um 525 v. Chr.). Es wurde durch die Goldvorkommen der kleinen Insel finanziert und war besonders reich im ionischen Stil verziert (Figurenfries im Museum). Gegenüber (rechte Wegseite) Grundmauerreste kleinerer (unbekannter) Schatzhäuser. Im Hintergrund der Wegkehre (im SW) Reste des Hauses von Theben für den Sieg von Leuktra 371 v. Chr. In der Nähe Trümmer weiterer Bauwerke bzw. Schatzhäuser (u. a. von Potidaia).

Schatzhaus der Athener: Ein Antenbau aus parischem Marmor mit zwei Säulen an der Frontseite und dem dorischen, in Triglyphen und Metopen gegliederten Giebelfries (Kopien). Die Metopen (Originale im Museum) behandeln Themen aus der Herakles und Theseus-Sage. Der Bau wurde um 490 v. Chr. zum Dank für den Sieg über die Perser bei Marathon errichtet (Inschrift auf einem Statuensockel vor der Südmauer). Zahlreiche weitere Mauerinschriften (im S), vor allem ab 3. Jh. v.Chr., sind erhalten (u.a. Apollon-Hymnen mit Notenzeichen, jetzt im Museum). Der Bau ruht auf einem älteren Tuffsteinfundament von 580 v. Chr. (Spuren im Innern). - Das Haus wurde 1904 von der Stadt Athen aus den alten Bausteinen wiedererrichtet. Gegenüber die Reste vermutlich vom Haus Syrakus (Gegner Athens in dem mißlungenen Feldzug des Alkibiades von 414 v. Chr.) und Haus Knidos. - Neben dem Haus Athen liegen die Überreste des Rathauses (Buleuterion) aus dem 6. Jh. v. Chr.

Im östlichen Teil des Heiligen Bezirks (unterhalb des Tempels), abseits vom Hauptweg, befinden sich noch Ruinen verschiedener Schatzhäuser und sonstiger Bauten (Haus Kyrene, Prytaneion u. a.). Die Heilige Straße mündet nach einem weiteren Bogen am Tempelvorplatz (im 0): Hier befinden sich die Überreste berühmter Weihegeschenke, vor allem das Denkmal von Platäa zur Erinnerung an die dortige Schlacht (479 v. Chr.): eine bronzene Schlangensäule mit goldenem Dreifuß (aus der Perserbeute finanziert), jetzt als »Schlangensäule« auf dem am Meydan-Platz in Istanbul.

|

|

|

|

Dahinter stand das Weihegeschenk von Rhodos (goldener Sonnenwagen), in der Nähe die Statuen der Pergamon-Könige Attalos I. und Eumenes II. Von Attalos stammt auch die Halle im NO (Attalos-Stoa), die über die Grenzen des Tempelbezirks hinausragt. - Kreuzweg der Dreifüße: Im N des Tempelvorplatzes die Reste verschiedener Weihebauten: Das Weihegeschenk des Tyrannen Gelon von Syrakus (Sieg über Karthago) mit Dreifüßen und Siegesgöttinnen aus Gold (fast 2000 kg), weitere Reste von Denkmälern und Stelen (Standlöcher erhalten), u. a. ein großer quadratischer Sockel (im N) für eine Apollon-Statue, die Basis der Eurymedon-Palme (Sieg über die Perser von 468 v. Chr.), und der restaurierte Pfeiler (für Reiter-Statue) des Königs Prusias von Bithynien. -

Ischegaon-Mauer: Die Heilige Straße in N des Tempels (zum Theater) wurde durch eine Stützmauer (für die Oberterrasse) im 4. Jh. v. Chr. gesichert (ebenfalls die Theatertreppe). Neben der Treppe eine Weihegabe (Nische) Alexanders d. Gr. (um 330 v. Chr.). Hier war auch der Fundort des berühmten Wagenlenkers von Delphi (heute im Museum). Er stammt vom Weihegeschenk des Polyzalos. - Im W, außerhalb der Mauer des Heiligtums (in Tempelhöhe), liegen die Reste einer langgestreckten Stoa aus hellenistischer Zeit (4. Jh. v. Chr.). - Oberhalb der Stützmauer nach 0 folgen eine hufeisenförmige Statuenbasis, daneben das Denkmal der Thessalier (unter König Daochos um 336 v. Chr.) mit Ahnenbildem; die Statue seines Urgroßvaters Agias u. a. sind gut erhalten (im Museum). - Anschließend das Heroön des Neoptolemos (Sohn des Achilleus), eine thessalische Stiftung. Hier wurden mykenische Funde gemacht (z. B. großer gefüllter Pithos für Opferzeremonien). Daneben spärliche Reste eines Kerkyra-Denkmals (Sockelinschrift). - Im W des Tempels weitere Ruinen, u. a. ein Schatzhaus mit wieder aufgestellter archaischer Tuffsteinsäule (und Säulentrommel).

Theater

Es liegt nw oberhalb des Apollon-Tempels und wurde im 4. Jh. v. Chr. erbaut und 159 v. Chr. unter König Eumenes II. erneuert. Auf den 35 Rängen aus grauem Stein fanden ca. 5000 Zuschauer Platz (das Dionysos-Theater in Athen faßte 17000). Die gut erhaltene Orchestra ist mit polygonalen Platten gepflastert und von einer überdeckten Wasserleitung umgeben. Im Proskenion ein Relieffries (1. Jahrh. n. Chr., heute im Museum) mit den Taten des Herakles. Von den oberen Sitzreihen bietet sich ein herrlicher Ausblick auf den Tempelbezirk und die prachtvolle Gebirgslandschaft.

Im Theater wurden regelmäßig alle 4 Jahre (zwischen den Olympischen Spielen) die sog. Pythischen Spiele veranstaltet. Im Theater fanden die musischen (Flöte, Kithara, Gesang) und dramatischen Wettbewerbe statt (Tragödie, Komödie), um den Siegespreis des pythischen Lorbeerkranzes unter der Schirmherrschaft des Kunstgottes Apollon. - In der Nähe (gegen 0) die vermutete Stelle der Kassiotis-Quelle (Pflasterterrasse), die in den Tempel geleitet wurde. Unweit (an der Nordmauer) das Vereinshaus von Knidos (Lesche) mit den Gemälden des Malers Polygnotos von Thasos (um 450 v. Chr.).

Stadion: Im NW des Theaters (außerhalb des Heiligen Bezirks) liegt das ebenfalls im 4. Jh.v. Chr. errichtete und von den Römern umgebaute Stadion. Die 12 Stufenreihen für ca. 7000 Zuschauer wurden im N in die Böschung eingebaut (erhalten), an der Talseite mit Wall und Stützmauer gesichert (heute eingestürzt). Das Stadion, das auf eine Anlage des 5. Jh. v. Chr. mit einfachen Erdstufen zurückgeht (Steininschrift), wurde besonders durch Herodes Atticus (2. Jh. n. Chr.) gefördert. Im NO ein römischer Triumphbogen (vier Pfeiler erhalten) für den Einzug der Wettkämpfer und an der Nordseite eine Tribüne mit Steinsesseln und Lehnen für das Kampfgericht (Proedria). Die Laufbahn war ca. 180m lang (bis 28 m breit). Start und Ziel (Aphesis-Terma) sind durch Marmorplatten mit Rillen gekennzeichnet (ebenfalls Laufbahnlöcher). Die Sportwettkämpfe der mit den Olympischen Spielen fast gleichwertigen Pythischen Zwischenolympiade wurden mit Ausnahme der Wagenrennen (in der Talebene von Krisa) hier durchgeführt. Die ersten Wettkämpfe reichen bis ca. 590 v. Chr. zurück (vorher nur unregelmäßig bzw. alle 8 Jahre).

Temenos-Mauern: Der Heilige Bezirk (Temenos) war frühzeitig von einer teilweise polygonalen (6. Jahrh. v. Chr.) Mauer (Peribolos) umgeben worden. W und 0-Mauer wurden im 4. Jh. v. Chr. z. T. restauriert. In der Nähe der Ostmauer (Haupteingang) Ruinen von Bauten und Anlagen (u.a. Thermen des e 3. Jh. n.Chr.) aus der Römerzeit: die Römische Agora. In diesem Gebiet, wurden kürzlich interessante Funde aus früharchaischer Epoche (8-6. Jh. n v. Chr.) gemacht (vielleicht alte Dionysos Kultstätte).

Die Kastalische Quelle

Zwischen den tief eingeschnittenen Felswänden der Phädriaden (antiker Name: Hyampeia) ö vom Tempelbezirk entspringt die uralte Läuterungsquelle Kastalia. Sie wurde als gleichnamige Quellnymphe im Gefolge des Apollon und von den römischen Lyrikern als Inbegriff der Poesie verehrt (vgl. auch die »Provinz Kastalien« bei Goethe und Hesse). Hier soll die Höhle des Python gewesen sein, und man entdeckte Überreste eines alten Kultplatzes der Erdmutter Gaia (Ge: »Erde«). Das Quellwasser fließt aus dem gewachsenen Felsen, der zu einem Brunnenhaus gehauen ist, in ein schmales, ursprünglich gedecktes Reservoir und von dort in ein großes felsgehauenes Becken. Über der Anlage befindet sich eine Fassade mit Nischen für Statuen (z. B. der Nymphe Kastalia) und Votivgaben.

Das ältere Quellhaus aus archaisch-klassischer Zeit liegt direkt an der heutigen Straße: Es war ein von Bänken umgebener Platz, wo an der Felsseite das Wasser aus drei Löwenköpfen floß. Hier und später auch an deroberen Anlage nahmen die Pilger vor Betreten des Apollon-Bezirks rituelle Waschungen vor.

Gymnasion: Direkt an der Straße nach Arachova (so von der Kastalia-Quelle) liegen die Reste des Gymnasions aus dem 4. Jh. v. Chr. (über einer älteren Anlage). Auf der oberen Terrasse befand sich ein bedeckter Säulengang (Xystos) und daneben eine offene Laufbahn (Paradromis), beide genau von einer Stadionlänge (184m) für Laufübungen. Eine Ablaufschranke ist erhalten. Auf der unteren Terrasse die Reste eines Rundschwimmbades (10m Durchmesser), einer Palästra für die Ringkämpfe mit einem Peristylhof (für Ruhepausen), Umkleideräumen (Apodyterion) und Salbräumen (Eläoterion). Die Anlagen wurden in der Römerzeit erneuert.

Heiligtum der Athene Pronaia (Marmara)

Der Athene-Bezirk (Marmara) liegt noch weiter sö vom Gymnasion unterhalb der Straße nach Arachova. Alter Athene-Tempel (im so des Bezirkes): Er wurde um 510 v. Chr. als dorischer Peripteros-Tempel erbaut, jedoch mehrfach durch Felsstürze der Phädriaden (beim letzten Felssturz am 25.3. 1905 sind 12 übriggebliebene Säulen umgestürzt) zerstört. Hier lag schon ein Heiligtum des 7. Jh. v. Chr. Femer Spuren einer mykenischen Kultstätte.

|

|

.

|

1.Tor

zum Gymnasium und zum Apollonbezirk |

6.Schatzhaus

von Massilia (od. Ionisches-Äolisches Schatzhaus) |

11.Platz

mit Altären für Athena |

Im S des Tempels Reste eines archaischen Peribolos (Umfriedung). Im 0 Reste von Altären und eines monumentalen Tores. Daneben ein kleines Heroon für den delphischen Helden Phylakos (um 480 v. Chr. gegen die Perser), weitere Heroon-Reste (Kämpfe gegen die Gallier 279 v. Chr.), im 0 archaische Mauerinschriften für Athene u. a.

Neuer Athene-Tempel: Er wurde im 4. Jh. v.Chr. als dorischer Prostylos (mit offener Säulenhalle) an einer weniger steinschlaggefährdeten Stelle als der alte Tempel im NW des Bezirks errichtet. Er war der Athene Pronaia (»vor dem Tempel«) geweiht, da ihr kleinerer Tempel unterhalb des großen Apollon-Tempels lag. Auf einem Fundament aus Bruchsteinen erhob sich das Bauwerk in feinstem Parnaß-Kalkstein (viele Reste erhalten). An den Athene-Tempel im Nordwesten angebaute Priesterwohnungen (Spuren davon sind erhalten).

Der Tholos .

Dieser Marmorrundbau (Tholos: »Rundbau, Kuppel«) im attisch-dorischen Stil (Bestimmung unbekannt) wurde um 380 v. Chr. von dem Baumeister Theodoros errichtet. Die Tholos, die zu den schönsten Bauwerken Delphis zählt, war von einem Peristyl mit 20 dorischen Säulen umgeben (heute drei wieder aufgerichtet, mitMetopen-Kopien). Auf dreistufigem Unterbau befand sich innerhalb des Säulenkranzes eine runde Cella (innen mit korinthischen Halbsäulen und schwarzem Marmorboden). Außen war die Cella-Wand von einem dorischen Fries, mit Triglyphen und Metopen geschmückt (heute im Museum); auf dem Dach wasserspeiende Löwenmasken. Das heutige Gesims ist nach Vorbildern kopiert.

Das Heiligtum der Athene blieb in Delphi jedoch nur zweitrangig, wie auch ihr Beiname, Athena Pronaia, (Athene vor dem Tempel, Tempelwächterin) und der Mythos begründen. Nachdem Athene dem delphischen "Hauptgott" Apollon beim Kampf gegen den Drachen Python geholfen hatte, überließ der siegreiche Gott ihr aus Dankbarkeit dieses Heiligtum. Ihr zweiter Beiname, Athena Pronoia, (Athene, die Voraussehende ) ist nicht nur ein Wortspiel, sondern sie wird in diesem Sinn auch mit zwei Erdrutschen, die Delphi in den Jahren 480 v. Chr. bzw. 279 v. Chr. vor dem Angriff der Perser bzw. der Gallier bewahrten, in Verbindung gebracht

Hinter diesem Altarfeld erstreckt sich ein um 510 v. Chr. erbauter Porossteintempel über eine Fläche von ca. 27 m x 13 m. Dies war das Athene Heiligtum (II) und zugleich der Nachfolgebau eines Tempels (I) aus der zweiten Hälfte des 7. Jh. v. Chr. Tempel II war ein dorischer Peripteros mit Pronaos und zwei Säulen zwischen den Anten. Außen: 6 x 12 Säulen von ungefähr 4,5 m Höhe. Die Maße der Krepidoma: 27,45 m x 13.25 m. Er wurde jedoch bei dem Felssturz 480 v. Chr. [Hdt. 8, 39] (oder 373 v. Chr. infolge eines schweren Erdbebens) vernichtet. Das Fundament aus Kalkstein ist weitestgehend erhalten, die Säulen wurden unglücklicher Weise bei einem neuerlichen Erdrutsch 1905 komplett zerstört. Einige gefundene Fragmente der Giebelskulpturen lassen wegen ihrer großen Beschädigung keine Rückschlüsse auf die Giebelfelder mehr zu. Auffällig bei diesem Tempel ist, dass er kein Opisthodom besaß.

Im 0 der Tholos die Überreste von zwei Schatzhäusem: Das Haus (von) Massilia (der heutigen Stadt Marseille/Frankreich) wurde um 530 v. Chr. im ionisch-äolischen Stil erbaut (Säulen mit Palmenkapitellen). - Daneben ein unbekanntes Haus (dorischer Stil um 490 v. Chr.). - Bemerkenswert ist die Aussicht vom Athene-Bezirk auf das Apollon-Heiligtum, die Steilfelsen der Phädriaden, die Pleistos-Schlucht und die Bergzüge der Umgebung der Ausgrabungsstätte.

Archäologisches Museum:

Es liegt sw vom Ausgrabungsgelände an der Straße zum Ort Delphi. Die Sammlungen des viertgrößten Museums von Griechenland stammen ausschließlich aus dem Apollon-Bezirk und bieten einen eindrucksvollen Überblick über die Entwicklung der griech. Kunst.

Saal l (Treppenaufgang): Am Treppenabsatz eine römische Marmorkopie des Nabelsteines »Omphalos«. Der ursprüngliche Omphalos-Stein stand im Apollon-Tempel und war mit Kultbändem umwickelt (hier in Stein gemeißelt). Der Sage nach hatte Zeus von beiden Weltenden (0 und W) zwei Adler losgeschickt, die sich am »Nabelstein der Welt« in Delphi trafen. Dieser soll auch zugleich der Grabstein des Erddrachens Python sein. - Außerdem interessant: ein kleines Wandrelief »Omphalos zwischen Athene und Apollon«, ein Proskenionfries des Theaters (l. Jh. n. Chr.) mit Herakles-Taten, ein Dreifuß (Kultsymbol). - Unter der Treppe (Eingang rechts) ein Marmorsarkophag mitHerakles-BüsteundKampfszenen.-Frühchristlicher Mosaikboden (4 Jh) vom Dorf Delfi.

Saal 2: Im »Saal der Schilde« interessante Bronzeschilde aus dem 7. Jh. v.Chr. (mit Löwenköpfen, Kreisen), zwei Bronze-Greife an Dreifußkesseln (7./6. Jh. v. Chr.), ein kleiner Bronze-Kuros (7. Jh. v. Chr.) im sog. dädalischen Stil.

Saal 3 (»Kuros-Saal«): Besonders sehenswert die beiden Kolossalstatuen (über 2 m) von Kleobis und Biton des argivischen Bildhauers Polymedes (um 600 v. Chr.). Der Mythos erzählt, daß die zwei Söhne der Hera-Priesterin Kydippe, da die Zugtiere fehlten, sich selbst vor den Wagen spannten und ihn ca. 10 km bis zum Tempel zogen. Die Mutter bat die Göttin Hera, ihnen das Beste im Leben zu schenken: Da ließ diese die Jünglinge (Kuroi) einschlummern und sterben (Ausdruck der pessimistisch-antiken Weltsicht). Typisch für die Kuroi-Statuen (Weihegeschenk der Argiver) das sog. »archaische Lächeln«, das Vorstellen des Fußes bei starrer Armhaltung (noch Einfluß der orientalischen Großplastik sichtbar). An den Wänden fünf Metopen aus dem Schatzhaus von Sikyon (um 560 v.Chr.): Motive der Argonautensage (der Zeusstier raubt Europa, Dioskuren-Taten.der kalydonische Eber u. a.). - Außerdem ein kleiner Bronze-Kuros (Apollon) um 540 v. Chr.

Saal 4(»Siphnos-Saal«):

|

|

|

|

Hier sind vor allem die Friese des Schatzhauses von Siphnos (um 525 v. Chr. erbaut) zu sehen. Links (von der Tür) der Ostfries mit der Götterversammlung im Trojanischen Krieg: links die »Trojanerfreunde« Ares, Aphrodite, Artemis und Apollon, in der Mitte der thronende Zeus, rechts die »Griechenfreunde« Poseidon (zerstört), Athene, Hera und Demeter. - Der rechte Friesteil stellt eine weitere Troja-Szene dar (Nestor). -Darüber der zugehörige Ostgiebel: Streit zwischen Herakles und Apollon um den delphischen Dreifuß (Tripus); Zeus als Vermittler. - An der Gegenwand der Westfries mit dem Urteil des Paris: Die Siegerin Aphrodite steigt vom Wagen. Daneben der Athene-Wagen mit Gott Hermes (Bruchstücke). - Der ebenfalls bruchstückhaft erhaltene Südfries stellt wohl den Raub der Leukippos-Töchter durch die Dioskuren dar. - An der Seitenwand der Nordfries mit Szenen aus der Gigantomachie (Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten): die Giganten als schwerbewaffnete Hopliten um drei Kampfwagen; links Hephaistos mit Sturmblasbälgen, dann Herakles mit Löwenfell, die Göttin Kybele mit Löwenwagen, Artemis und Apollon, Kriegswagen des Zeus, der bärtige Ares, Hermes mit »Kappe«, und Poseidon; dazwischen Giganten. - Im rechten Saalteil steht die Naxos-Sphinx (um 560 v. Chr.), das älteste Weihegeschenk in Delphi. Sie stand auf einer 9-m hohen Säule vor der Polygonalmauer unter dem Apollon-Tempel. - Femer eine Karyatide (Säulenmädchen) von der Vorhalle des Siphnos-Hauses, daneben das Kapitell, das sie trug. - An der Tür ein äolisches Kapitell vom Massilia-Haus im Athene-Bezirk u. a.

Saal 5: Hier sind Reste des Schatzhauses der Athener (um 490 v. Chr.) ausgestellt. Die 24 Marmormetopen zeigen Szenen mit den Taten des Herakles (Nordseite): nemäischer Löwe, Hirschkuh, Kyknos, Kentaur u. a.; Taten des Theseus (Südseite) mit Athene, Sinis, Prokrustes, Minotaurus, Amazonen, Stier von Marathon u.a.

Saal 6: Hier werden die Skulpturenreste vom Westgiebel des älteren Apollon-Tempels (um 510 v. Chr.) gezeigt. Dargestellt war die Gigantomachie (Bruchstück: Athene eilt in die Schlacht). - Daneben ein kleiner Kuros (5. Jh. v. Chr.) und eine schreitende Peploskore (Gewandmädchen) von 470 v. Chr. - Auf einer Steinplatte (vom Schatzhaus der Athener) sind Apollon-Hymnen in Buchstaben-Tonschrift aus dem 2. Jh. v. Chr eingeritzt.

Saal 7: Skulpturen vom Ostgiebel des älteren Apollon-Tempels (Alkmäoniden-Tempel) um 510 v. Chr. Thema ist der Einzug Apollons in Delphi (Tiergruppen: Löwe verschlingt Hirsch bzw. Stier; Frauen und ein Mann mit Wagen und Pferden; Bemalungsreste erkennbar). - Außerdem ein Kuros um 450 , v. Chr. und eine kleine Bronzekuh (Statuette von 500 v. Chr.). - Weiheinschrift des Kaisers Domitian von 84 n. Chr.

Saal 8: (»Gräber-Saal«): In der Mitte das frühklassische Grabmal eines Athleten mit Diener (465 v. Chr.); einige weitere Grabstelen. - Drei Demeter-Kore-Masken (Vitrine). - Davor zwei Bronzehydrien (4. Jh. v. Chr.). Dionysos Figur (vom jüngeren Apollon-Tempel). - Rundaltar (1. Jh. v.Chr.) mit Mädchendarstellungen. - Ein schöner Athletentorso (4. Jh. v. Chr.).

Saal 9 (»Tholos-Saal«): Hier sind Gebälkteile mit dorischen Außen- und korinthischen Innensäulen der Tholos (vom Athene-Bezirk) rekonstruiert. Die Metopenfragmente zeigen Griechen-, Amazonen- und Kentaurenkämpfe.

Saal 10: Drei tanzende Koren (Töchter des Kekrops) auf einem großen Akanthuskapitell (Weihegeschenk der Athener um 335 v. Chr.). Die ursprünglich 11 m hohe Säule trug einen Dreifuß. - Sehenswert die Daochos-Stiftung (Statuengruppe um 338 v. Chr.): die Statue des Athleten Aoias (Idealgestalt) stammt von dem berühmten Bildhauer Lysippos (Alexanderzeit). - In der Ecke eine Philosophenfigur (um 270 v. Chr.).

Saal 11 Hier befindet sich das Prunkstück des Museums, der Delphische Wagenlenker: Die frühklassische Bronzestatue von 474 v. Chr. wurde vom Tyrannen Gelon von Syrakus anläßlich seines Sieges bei den Delphischen Spielen von 478 v. Chr. (im Wagenrennen) gestiftet. Es handelte sich um ein Viergespann (andere Bruchstücke in den Vitrinen). Beachtenswert die ausdrucksvolle Hand, die Füße, die Augen aus farbigem Stein, die feinen Wimpern und der Mund mit seinem sieghaft verhaltenen Lächeln (Ausdruck einer heroisch-religiösen Haltung). Der Künstler ist unbekannt (vielleicht Sotades von Thespiai). Im gleichen Saal befinden sich auch ein bronzenes Weihegefäß mit Frauendarstellung und eine Opferschale (um 460 v. Chr.).

Saal 12 .Sehenswert die Statue des Antinoos (Günstling Kaiser Hadrians) aus dem 2. Jh. n. Chr., Porträtköpfe, besonders von Konsul Flaminius, der 196 v. Chr. die Makedonenherrschaft beendete, u. a. In Vitrinen sind interessante helladische und früharchaische Funde aus der unmittelbaren Umgebung zu sehen.

Umgebung

In der gesamten Umgebung des Apollon-Bezirks (im 0, S und SW) befinden sich Überreste antiker Graber, z. T. Höhlengräber (im S). - Die seit der Antike bekannte Sybaris-Quelle (heute: ZaIeska-Quelle) liegt im Bereich der Pleistos-Schlucht (Plistos) im S der Heiligtümer. Die Quelle ist erreichbar über einen Saumpfad vom Ort Delphi aus. In der Höhle bei der Quellschlucht (ehem. Einsiedelei) soll das Ungeheuer Lamia bzw. Sybaris gehaust haben, bis es von dem delphischen Helden Eurybatos erlegt wurde. Von hier, Abstieg zur Schlucht und dem kleinen Kloster Panagia (wieder Aufstieg zum Fahrweg beim Athene-Bezirk. - 8 km w von Delphi liegt das Dorf Chryso (Kriso), das auf die prähistorische Siedlung Krisa zurückgeht. Bei der Kapelle Agios Georgios Spuren einer mittelhelladischen Siedlung (in mykenischer Zeit von einer Mauer umgeben). Der Sage nach beteiligte sich Krisa bereits am Trojanischen Krieg (unter König Strophios und seinem Sohn Pylades I dem Freund des Orestes). Der Ort wurde 590 v. Chr. im 1. Heiligen Krieg zerstört.

Die Korykische Höhle

Die Korykische Höhle liegt 1360 m hoch (im Vergleich dazu der Parnass: 2457 m Höhe). Die Höhle ist 70 m lang und 12 m hoch. Während Pausanias eine Nymphe namens bemόht, geht die heutige Etymologie wegen der Form der Höhle einem Wort, das den ledernen Brotsack bezeichnet.

Auf dem Gipfeln des Parnass wurde zusammen mit Pan und den Nymphen, auch Dionysos gefeiert. Wenn Apollon im Winter bei den Hyperboräern weilte, kam Dionysos in sein Heiligtum hinab. Im Sommer aber hielt er sich auf dem Berg auf und wurde, wie Inschriften in der Höhle zeigen, in und vor der Höhle von seinen Anhängerinnen (Thyiaden) in ekstatischen Festen (alle zwei oder alle fünf Jahre) gefeiert. Wenn man will, kann man in der Anordnung der Steine vor der Höhle noch die Reste eines Altars erkennen.

Die Höhle diente den Einwohner von Delphi zur Sicherung ihrer Habe, als sich die Perser unter Xerxes näherten. Der Gott hatte auf ihre Frage hin gesagt, er könne die kostbaren Weihegaben (auf die es die Perser abgesehen hatten) selber verteidigen, die Delpher sollten für sich selbst sorgen. Dies machten sie dann auch.

Wegbeschreibung:

Wir nehmen den zeitlich kürzeren Weg über Arachowa (der

Fußweg von Delphi aus dauert einfach angeblich 5 1/2 Stunden).

Von dort kann man sogar mit dem Bus bis auf 1-1/2 Stunden einfachen

Fußweg bis an die Höhle heranfahren.

In

Arachowa biegen wir links ab in Richtung Skilaufzentrum. Man sieht

jetzt schon, wie sich unsere Straίe den Parnass hochzieht,

besonders kenntlich an dem Schutzdach gegen Steinschlag. Wir nehmen

also an der nδchsten Abzweigung die Straίe nach rechts zum

Parnassos und folgen ihr. Wir durchfahren den Ort Kalyva, bis 2

km hinter Kalyva (hier stehen noch vereinzelte Häuser) ein mit

Split belegter, breiter Weg kreuzt. Dort biegen wir links ein und

parken.

Nach 1 km (den wir auch mit dem Bus noch bequem hätten fahren können), geht ein Schotterweg nach rechts ab. Ein Schild der Forstverwaltung (s. Bild) gibt jetzt zum ersten Mal einen Hinweis auf die Korykische Höhle und gibt die Wegstrecke mit 3 km an. Es gibt keine Abzweigung mehr, so dass man sich nicht mehr verlaufen kann. Für diesen Schotterweg, der ständig durch den Wald führt, benötigten wir etwa 45 min. strammen Fußwegs. Die Steigung ist eher harmlos. Ein leicht geländegängiger PKW hätte wohl keine Probleme, bis kurz vor die Höhle zu gelangen. Sowohl die Ausblicke als auch die Höhle selbst den Weg lohnen. Für den ganzen Ausflug (Hin- und Rückweg) benötigten wir von Delphi aus 3 1/2 Stunden