Adapted from: http://www.gottwein.de/Hell2000/

with English additions from: http://www.geocities.com/classicalbackpacking/brauron.html

(Vavrona)

Das Artemis-Heiligtum ist eine der ältesten Stätten in Attika und mit zahlreichen Sagen und Legenden verbunden. Hier lag ein uraltes Heiligtum der Artemis Brauronia. Es wird berichtet, dass Einwohner der hier gelegenen Siedlung einen Bären, der ein Mädchen getötet hatte, erlegten. Da es ein Tier der Artemis war, erlegte diese den Bewohnern den Artemis-Kult auf. Dem Kult wurden junge Mädchen geweiht, die hier vor dem Altar als Bärinnen verkleidet tanzten. Die Mädchen von 5 bis 10 Jahren lebten wahrscheinlich, wie vor allem die Ausgrabungen bestätigt haben, bis zur ihrer Heiratsfähigkeit in einer Art klösterlicher Gemeinschaft. Sie wurde durch ein Kollegium der zehn Hieropoien (Opferer), die der Göttin eine Ziege opferten, zu "Bärinnen" (Arktoi) geweiht und trugen safrangelbe Gewänder, die wohl das Bärenfell andeuten sollten.

Alle fünf Jahre wurde im Frühling das Fest der Brauronien gefeiert, bei dem eine Prozession von Athen nach Brauron zog. Seit 416 v. Chr. wurde neben Artemis auch Apollon hier verehrt. Historisch gesehen dürfte der Artemis-Kult in Brauron seit mykenischer Zeit gefeiert worden sein. – Die Artemis von Brauron hieß auch Artemis Iphigeneia. Es gibt zwei Versionen der Iphigenie-Sage: In der einen Version wird die Opferung der Iphigenie von Aulis nach hier verlegt. In der anderen wird überliefert, dass Iphigenie nach der Rückkehr von den Taurern in Brauron gelandet sei und hier den Artemis-Kult eingeführt habe, dem sie sich bei den Taurern geweiht hatte. Die alte, holzgeschnitzte Kultstatue der Artemis soll sie von den Taurern mitgebracht haben. Nach Euripides ("Iphigenie bei den Taurern") wurde Iphigenie in Brauron begraben und an ihrem Grab wurden ihr die Gewänder aller Frauen geweiht, die bei einer Kindergeburt ums Leben gekommen waren. Artemis Iphigeneia war ursprünglich eine Mondgöttin, die Einfluss auf die stürmische See und auf die Kindergeburt hatte. – Ende des 6. Jh. v. Chr. wurde auch Peisistratos, der aus Brauron stammte, ein Tochterheiligtum der brauronischen Artemis auf der Akropolis in Athen eingerichtet; wahrscheinlich wurden dahin in Notzeiten auch die Tempelschätze aus Brauron gebracht.

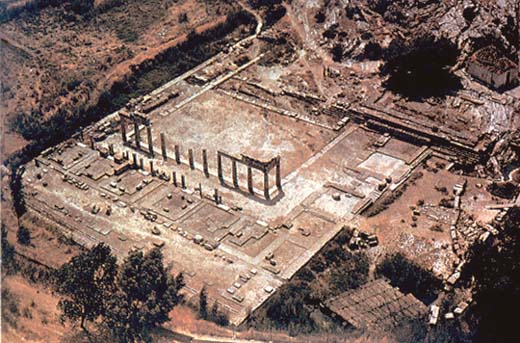

Auf dem Ausgrabungsgelände vorne rechts steht eine restaurierte Georgs-Kapelle (1) des 15. Jh. mit einigen Fresken. Die älteren stammen aus der Erbauungszeit (z. B. der Hl. Kosmas an der Ostwand), die jüngeren von 1580. Unmittelbar links daneben liegen die Fundamente eines verhältnismäßig kleinen Artemis-Tempel (2) (ca.10 x 20 m) aus der 1. Hälfte des 5. Jh. v. Chr. Er stand teilweise auf gewachsenem Felsen, teilweise auf einem künstlichen Fundament. Wie die Grabungen ergaben, lag an der gleichen Stelle vorher ein älterer Tempel. Entlang der Nordseite des Tempels zog sich gegen Osten die Mauer eines Temenos, die den Tempelbezirk nach Norden begrenzte.

Beneath the temple the Sacred Spring is found, emerging from the edge of the temple's foundations (see photo to the left). In the deep hole at the spring's mouth were found numerous vases, figurines, mirrors and jewelry which had been dedicated to Artemis and thrown into the water. Many of these priceless dedications are on display at the nearby museum, some of the most intriguing pieces in the collection there.

Wohl die älteste Ställe des Heiligtums war eine Kultgrotte der Iphigenie 25 m südwestlich vom Tempel am Hang, dort wo heute der am Hang parallel laufende Felseinschnitt liegt. Hier wurde die Artemis Iphigeneia wohl in ähnlicher Weise verehrt, wie die Göttin der Kindergeburt Eileithyia. Die Höhle galt auch als Grab der Iphigeneia. Nachdem der Eingang der Höhle einstürzte, baute man davor ein kleines Heiligtum mit einem nach Nordwesten gerichteten Eingang (3) (neben der großen Kiefer). Auf der anderen Seite der Höhle steht ein etwas größeres Gebäude (4) ähnlichen Grundrisses, das als sogenanntes Heiliges Haus bezeichnet wird und möglicherweise die Wohnung der Artemis-Priesterin war.

Zwischen 430 und 420 v. Chr. wurde der Tempelbezirk nach Norden durch eine größere Hofanlage erweitert. Die Südseite des Hofes wurde von den eben beschriebenen Bauten begrenzt. Die anderen drei Seiten waren mit durch Säulen gestützten Hallen umschlossen, von denen die kannelierten, dorischen Säulen des Nordflügels mit einem Teil des Architravs wieder aufgerichtet worden sind. Hinter den Hallen der Nord- und der Westseite liegen im Norden sechs und im Westen drei Räume (5) von durchschnittlich 6 x 6 m. Dies waren mit Sicherheit die Zellen der "Bärinnen". An den Wänden entlang standen je 11 Liegebetten (Klinai) um Tische herum. Die Füße der Betten waren mit Bleidübeln am Boden befestigt, die auch noch erhalten sind.

.The building contained nine "dining rooms" (symposia) where ritual dining took place. You can still see the holes in the stone where the iron legs of the couches fitted into the floor, at regularly set intervals so that the doorway to each room was always a little off center. This actually maximized the number of couches that could fit in each room (7 each here). Remains of the small tables that sat before each couch are also visible (look for the big slabs on blocks in each room). The doorways themselves are also interesting and you can still pick out the bronze fittings where the doors' "hinges" fit into the stone. Behind the dining rooms, leading from the bridge (discussed below) along the rear of the stoa, was a corridor lined with wooden boards (post holes still visible in some places in the stone) where the dedicated garments of women who died in childbirth were hung. This corridor was the actual entrance to the sanctuary. A large wall would have prohibited entrance or even a view of the sanctuary without first rounding the back of the stoa and entering on the side towards the bay. The stoa was knocked over in the 4th century B.C. when floods rushed through the sanctuary. This preserved much of the architecture, but quite a bit was uncovered and used in the construction of a 6th cent.

Immediately outside the NW edge of the sanctuary, remains of a classical bridge can still be found. The bridge is in quite good shape considering its age. This is supposedly the only bridge from classical times still in working condition. The span it crosses is really little more than a marshy creek, a few feet deep and about 20 feet long, but it is hard to discern in the summer since the weeds from the creek bed keep the area covered over. To get a better idea of the bridge's location, look at this aerial view from Perseus. The bridge is clearly seen in the lower right hand corner. If you make it to the site, don't miss the opportunity to go find this little known jewel.

Zwischen dieser Halle und der Rückwand des Zellenbaus verlief der Durchgang in den Tempelbezirk. Im Osten und Westen des Durchganges waren die Rückwand des Zellenbaus und die Halle mit den Weihegaben durch je ein Propylon (7) verbunden. Der Zugang verlief dann über eine Brücke zum Tempel. Im Westflügel des Zellenbaues ist ein Durchgang (8) zu erkennen, der jedoch erst nach der Zerstörung der Hofanlage angelegt worden ist. Der Zellentrakt scheint nur eine verhältnismäßig kurze Zeit verwendet worden zu sein. Um die Wende des 4. zum 3. Jh. v. Chr. hat der Erasinos genannte Bach den Nordflügel zerstört und mit Schlamm überspült.

Der Berg, an dem das Heiligtum liegt, war schon in neolithischer Zeit besiedelt. In mittelhelladischer Zeit war der Berg von einer festen Mauer umgeben, der an der Südseite und oberhalb der Agios Georgios-Kapelle Spuren im Fels zu erkennen sind.

Die Göttin und ihre Doppelgängerinnen : Ein interessanter Aufdatz zur die Beziehung zwischen Iphigeneia und Artemis