Die Agora von Athen

Adapted from: http://www.gottwein.de/Hell2000/

Geschichte der Agora

Nachdem die alte Agora des Theseus schon im 7. Jh. v. Chr. nicht mehr genügte, gab Solon im 6.Jh. v. Chr. den Auftrag, die Verwaltung an den Ort zu verlegen, der uns als die griechische Agora bekannt ist und deren politischen Gebäude und Institutionen auf den folgenden Seiten besprochen werden.

In mykenischer Zeit waren dort noch Begräbnisstätten. Nachdem das Gelände von Solon erschlossen wurde, begannen Peisistratos (um 600 - 527 v.Chr.) und seine Söhne, Altäre und Gebäude für die Staatsverwaltung zu bauen. Kleisthenes (ausgehendes 6.Jh. v.Chr.) führte den Ausbau fort. Musische und dramatische Wettkämpfe fanden auf einer Orchestra im Zentrum des Platzes statt. Ferner maßen sich die Wettkämpfer und Athleten auf dem Stück des Panathenäenweges, der die Agora durchzog. Nach den Perserkriegen war die Agora verwüstet, aber Kimon (um 510 - 450 v. Chr.) förderte den Wiederaufbau. Jedoch setzte unter Perikles (um 500 - 429 v. Chr.) eine Entlastung der Agora ein, weil er für die musischen und dramatischen Wettkämpfe das Dionysos-Theater errichten ließ. Lykurg (Mitte des 4.Jh.v.Chr.) verlegte dann die Ekklesia auf die Pnyx, die athletischen Wettkämpfe in das Stadion und die Pferderennen nach Halipedon. Daneben ließ er die Agora in großem Umfang ausbauen. Aber erst die Könige von Pergamon und Ägypten sorgten dafür, dass das gesamte Marktleben unter Dach gebracht wurde. Sie ließen die Buden der Händler abreißen und durch gewaltige Stoen ersetzen. In hellenistischer und römischer Zeit entstanden noch weitere Neubauten.

Während 86 v. Chr. durch Sulla fast kein Schaden angerichtet wurde, wurde die Agora durch die Brandschatzung der Heruler 267 n.Chr. zerstört.

Nun ein Zeitsprung ins Mittelalter: Zu dieser Zeit war die Agora völlig überbaut. Im 19. Jh. n. Chr. erfolgten dann erste Freilegungen und Mitte des 20. Jh. n. Chr. wurden die Ausgrabungsarbeiten beendet.

|

|

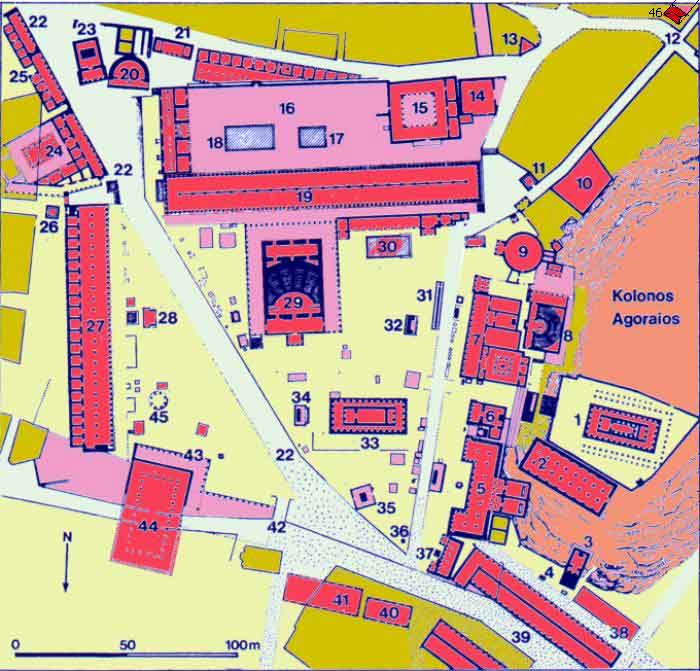

Legende:

|

1.

Hephaisteion (Theseion) |

16.

Süd-Stoa II |

31

Denkmal der Eponymen Heroen |

Rekonstruktion

|

|

RUNDGANG DURCH DIE AGORA

Das erste Gebäude, welches uns interessiert, liegt gleich an der Nordwestecke der Agora, die Stoa Basileios (37). Die Stoa war eine 18 Meter lange, dorische Halle aus der Mitte des 6. Jh. v. Chr. Die beiden rechts und links vorspringenden Flügel wurden erst Ende des 5. Jh. v. Chr. angebaut. An den Wänden waren die Solonischen und Drakonischen Gesetze eingemeißelt. Bei Pausanias erfahren wir, dass sich auf dem Ziegeldach dieser Halle Terrakottafiguren befanden. Es waren Theseus, der Skiron ins Meer stürzt, und Hermes mit Kephalos, der sehr schön gewesen und von der in ihn verliebten Hemera geraubt worden sein soll (Paus. 1, 3, 1). Wir erfahren auch, dass hier der Archon Basileus seinen Amtssitz hatte. Er trug den Namen des einstigen Königs (Basileus) weiter und erbte auch dessen sakrale Funktionen. Er brachte die meisten altüberlieferten Opfer für die Bürgerschaft dar, führte die Aufsicht über die sakralen Stätten, organisierte die Mysterien - die wichtigsten darunter waren die Eleusinischen - und die Lenaia, ein Fest zu Ehren des Dionysos, an dem Komödien, später auch Tragödien aufgeführt wurden. Er bereitete auch die mit den Festen verbundenen, ursprünglich kultischen Charakter tragenden Fackelläufe vor und bestimmte die Gymnasiarchen, die Festleiter. Er entschied in Fragen, die den Stammeskult betrafen, und in Streitfällen die Besetzung priesterlicher Ämter, Klagen wegen Gottlosigkeit (ajsevbeia) mussten bei ihm eingereicht werden. Auch sonstige Klagen, Gerichtsverhandlungen und Strafangelegenheiten, die den Staatskult betrafen, gehörten in seinen Machtbereich. Ebenso die Verbrechen Mord und Totschlag, bei denen er als öffentlicher Ankläger auftrat. Der wohl bekannteste Prozess, der hier geführt wurde, war im Jahre 399 v. Chr. gegen Sokrates, der der Asebie angeklagt und zum Tode verurteilt wurde. Der Archon Basileus "erbte" sozusagen das Privileg des Königs, über Leben und Tod zu entscheiden. Bei Verhandlungen von Verbrechen, die vor den Areopag gelangten - der nach den Reformen des Kleisthenes nur noch die Blutgerichtsbarkeit behandelte - führte er den Vorsitz (Ath. Pol. 57, 1, 2).

Die

anderen Archonten sind der Archon Eponymos, nach dem in den

Dokumenten jeweils das Jahr seiner Amtszeit benannt wurde. Sein

Tätigkeitsbereich war neben einigen Funktionen sakraler Art die

vermögensrechtliche und familienrechtliche Gerichtsbarkeit. Der

nächste ist der Archon Polemarchos. Sein ursprünglicher

Tätigkeitsbereich war die Leitung des Heerwesens. Diese wurde im

5. Jh. v. Chr. auf die Strategen übertragen. Sechs Thesmotheten

ergänzen die Zahl des Kollegiums der Archonten auf neun. Ihr

Wirkungsbereich erstreckte sich auf die Rechtssprechung und

Gesetzgebung. Auf die letztgenannten Archonten kommen wir später

noch mal bei der Besprechung der Heliaia zurück, nun aber noch

einige Fakten, die für alle Archonten gelten.

So

war das Kollegium der Archonten, die oberste Körperschaft

des aristokratischen Staates, von der Demokratie übernommen

worden. Genau wie in den vorangegangenen Jahrhunderten standen die

neun Archonten an der Spitze der Polis, allerdings nur noch der Form

nach, denn ihre Zuständigkeit, ihre tatsächliche Macht,

schrumpfte mit Beginn der Perserkriege immer mehr zusammen. Die

ursprünglich lebenslänglichen Ämter wurden zunächst

auf zehn Jahre, dann auf ein Jahr begrenzt. Ab 487/86 v. Chr. wurden

die Archonten nicht mehr gewählt, sondern durch das Los

bestimmt, vorerst allerdings nur aus den Reihen der beiden obersten

Vermögensklassen, den Großgrundbesitzern und den Rittern.

Diese Veränderung verdeutlicht, dass das Amt der Archonten immer

weniger die tatsächliche Staatsführung verkörperte.

Dreißig Jahre später, 457/56 v. Chr., wurde der Kreis der

Auszulosenden auf die dritte Vermögensklasse, die Jochbauern,

erweitert. In späterer Zeit erstreckte sich die Berechtigung,

das Amt einzunehmen, auf alle Politen, einschließlich der

Arbeiter. Trotz der Verringerung der tatsachlichen Macht galt es für

jeden Politen als große Ehre, wenn er durch das Los das Amt

eines Archonten erlangte und nach Ablauf des Amtsjahres Mitglied im

Areopag werden konnte. Auch der Areopag war ein Überbleibsel der

Vergangenheit. Er hatte aber überhaupt keinen Einfluss auf die

politischen Geschäfte.

Die Archonten mussten einen Amtseid leisten. Dies geschah vor dem Altar des Zeus Agoraios (32). Zu ihm gelangen wir, wenn wir in Richtung Süden weitergehen. Der Altar stand ursprünglich auf der Pnyx, die seit Lykurg der Versammlungsplatz der Athener war, wurde später aber auf die Agora verlegt. Der Altar stammt aus dem ausgehenden 4. Jh. v. Chr. Erhalten sind nur der Unterbau, die Stufen und eine Altarwange. Aus diesen noch vorhandenen Teilen kann man schließen, dass der Altar eine reiche Ornamentierung gehabt haben muss.

Bevor

wir jetzt das Denkmal der Eponymen Heroen (31) betrachten, das direkt

vor dem Altar stand, erwähne ich noch einige Bestimmungen, die

alle Beamten betreffen, d.h. sie gelten nicht nur für die

Archonten, sondern auch für die später genannten Strategen.

Bevor jemand ein Beamtenamt erhielt - ganz gleich ob durch Wahl oder

Losentscheidung - erfolgte eine Berechtigungsprüfung. Sie bezog

sich auf die Feststellung der bürgerlichen Abstammung und war im

allgemeinen Aufgabe der Heliaia, beziehungsweise im Fall der

Archonten der Boule und der Heliaia. In der Boule wurde

offen und bei der Heliaia durch geheime Abstimmung entschieden (Ath.

Pol. 55, 1, 2, 4). Vor Amtsantritt hatten die Beamten einen Eid zu

leisten, dass sie ihr Amt redlich und unter Beachtung der Gesetze

verwalten wollten. Niemand durfte zu gleicher Zeit zwei Ämter

innehaben und niemand durfte dasselbe Amt mehrmals bekleiden.

Ausgenommen waren die Befehlshaber der Streitmacht, die Strategen

(Ath. Pol. 62, 2). Die Beamten standen unter ständiger Kontrolle

der Ekklesia. Nach Ablauf der einjährigen Amtszeit waren

sämtliche Beamten verpflicht, einen Rechenschaftsbericht zu

geben. Eine Besoldung erhielten die Beamten nicht, aber eine nicht

übermäßig hohe Vergütung stand ihnen für

die im öffentlichen Dienst verbrachte Zeit zu. Hierdurch wurde

auch den Armen die Möglichkeit gegeben, ihre Tagesarbeit liegen

zu lassen und ihren staatsbürgerlichen Verpflichtungen

nachzukommen. So war auch keine fachliche Ausbildung nötig; es

waren alles Ehrenämter. Allenfalls waren im Staatsdienst tätige

Sklaven mit ihrer Sachkenntnis und Erfahrung vorhanden. Es gab

keine Ämterlaufbahn, keine Hierarchie und keine Bürokratie.

Nach diesem Exkurs nun zur Betrachtung des Denkmals der Eponymen Heroen (31): Wie auf der Rekonstruktion auf der nächsten Seite zu sehen, standen die Heroen nebeneinander auf einer Plattform aus Kalkstein. Die Plattform war von einem Holzgitter mit steinernen Pfosten umgeben, die auf einem Steinfundament verankert waren. Insgesamt war das Bauwerk etwa 21 Meter lang. Auf dieser Plattform standen, von zwei Dreifüßen eingerahmt, die zehn attischen Heroen, die den zehn Phylen ihren Namen gaben, daher auch der Name des Denkmals: Die Eponymen, die "Namengebenden".

Die Heroen bzw. die Phylen hießen im einzelnen: Erechtheis, Aegeis, Pandionis, Leontis, Akamantis, Oeneis, Kekropis, Hippothoontis, Aiantis und Antiochis, wie wir bei Pausanias lesen können. Dort werden auch die Mythen der Heroen erzählt. Er schreibt auch, dass in späteren Zeiten Phylen auch nach folgenden drei Männern benannt wurden: dem Myser Attalos, König von Pergamon, 269 - 197 v. Chr., dem Ägypter Ptolemaios, 246 - 221 v. Chr. und dem Kaiser Hadrian 76 -138 n. Chr. (Paus. 1, 5, 2 - 5). Unter jedes Standbild konnte man weißgetünchte hölzerne Täfelchen mit Verordnungen hängen, die die jeweilige Phyle betrafen. Aber auch allgemeingültige Gesetze wurden hier für den Passanten lesbar ausgehängt.

Vom Denkmal der Eponymen Heroen (31) führt der Weg zum Neuen Bouleuterion (8), dem Rathaus der Athener, durch ein kleines Propylon seitlich am Metroon (7), dem Tempel der Göttermutter, vorbei. Die drei südlichen Räume des Metroons (7) stehen an der Stelle des Alten Bouleuterions aus dem Anfang des 5. Jh. v. Chr., welches nun als Staatsarchiv diente, in dem wichtige politische Dokumente, Normalgewichte und Normalmaße aufbewahrt wurden. Das Neue Bouleuterion (8) liegt direkt hinter dem Metroon (7) und wurde im Jahre 403 v. Chr. erbaut. Es war ein rechteckiger Bau, der im Süden eine Säulenhalle hatte. Der Innenraum bestand aus einem orchestraförmigen Bau, ähnlich dem Theater. Die Orchestra hatte einen Radius von 2,64 Meter und war von zwölf Sitzstufen umgeben.

Im Gegensatz zum Theater war aber das ganze Gebäude überdacht. Die Sitze waren zuerst aus Holz, später dann aus Stein. Die Boule bildete mit der Ekklesia das Herzstück der griechische Demokratie und löste das höchste Regierungsorgan in der Aristokratie, den Areopag ab. Sie wurde von Solon mit 400 Mitgliedern geschaffen, bestand aber seit der Verfassungsreform des Kleisthenes aus 500 Mitgliedern. Aus jeder Phyle wurden für ein Jahr lang 50 Ratsherrn gelost. Jeder Ratsherr erhielt nach jedem im Amt verbrachten Tag ein Tagegeld, um den Verdienstausfall auszugleichen. Jeder Polite konnte zweimal in seinem Leben Ratsherr werden. Auf den meisten Gebieten, bei denen ein geregelter Arbeitsablauf erforderlich war, konnte die Boule Vorkehrungen treffen, wenn das letzte Entscheidungsrecht der Ekklesia gewahrt blieb. Außerdem bereitete die Boule die Ekklesia vor, indem sie die Probleme vordiskutierte und Lösungsmöglichkeiten ausarbeitete, über die die Ekklesia zu entscheiden hatte. Damit hatte die Arbeit der Boule ordnende Auswirkung auf die Ekklesia. Die Boule musste mit Hilfe der Beamten die Beschlüsse der Ekklesia durchführen. In einzelnen Fällen, die nicht das Allgemeinwohl betrafen, bzw. von geringer Gewichtigkeit waren, gestattete die Ekklesia der Boule eine gewisse Selbständigkeit und gewährte ihr sogar einige Vollmachten. Die Boule kümmerte sich insbesondere um die Finanzverwaltung. So verfügte sie über alles, was in die Staatskasse gelangte. Sie gab öffentliche Bauten in Auftrag und übte die Aufsicht über die Häfen, die Reiterei und die Flotte aus. Ferner unterhielt sie zu fremden Staaten diplomatische Beziehungen, empfing die Gesandten und schloss Verträge mit ihnen. Auch sie sorgte für sakrale Angelegenheiten und die Veranstaltung von Feierlichkeiten. Die Beamten legten der Boule ihren Rechenschaftsbericht vor und bekamen Anweisungen. Um aber die täglich anfallenden politischen Angelegenheiten erledigen zu können, war die Boule nicht flexibel genug. Daher gab es noch die sogenannten Prytanen; sie führten die Geschäfte des Staates. Die Prytanen waren 50 Mann, also genau die Zahl der Abgeordneten einer Phyle. Nun existierten 10 Phylen und so führte jede Phyle die Geschäfte des Staates genau ein Zehntel des Jahres, d.h. eine Prytanie lang. Für die Zeit einer Prytanie wurde aus der Mitte der Boule ein Ratsschreiber gewählt. Seine Aufgabe war es, den anfallenden Schriftverkehr zu erledigen, die Protokolle zu führen, die Volksbeschlüsse zu formulieren, zu veröffentlichen und für ihre Aufbewahrung zu sorgen. Seit etwa Mitte des 4. Jh. v. Chr. war der Schriftverkehr so umfangreich, dass zwei Schreiber eingesetzt wurden, einer war der "Schreiber des Rats", der andere "Schreiber für die Prytanie". Sie wurden auch nicht mehr gewählt, sondern ausgelost (Ath. Pol. 54, 3 - 5).

Da von den 50 Prytanen mindestens ein Drittel täglich auf der Agora anwesend sein musste, um die Aufgaben erledigen zu können, besaßen sie ein spezielles Arbeitsgebäude, den Tholos (9) oder das Prytanikon. Der Tholos (9) befindet sich nahe beim Rathaus der 500 (Pausanias). Ursprünglich stand dort als Prytanikon ein rechteckiges Gebäude. Das wurde aber im Jahre 465 v. Chr. durch einen Rundbau von 18,32 Meter Durchmesser, den Tholos (9), abgelöst. Der propylonartige Eingang wurde erst im 1. Jh. v. Chr. angebaut. Der Tholos (9) hatte einen Fußboden aus Marmorplatten, unten Porosquader-, oben Lehmziegelmauerwerk und war innen von sechs Säulen gestützt. Die Säulen trugen ein konisches Dach, das mit eigens angefertigten, rautenförmigen, reichbemalten Tonziegeln bedeckt war. Der Tholos (9) hatte neben einer eigenen Wasserversorgung auch Aufenthalts-, Speise- und Küchenräume in der Nähe. Die Küche war ein kleiner nördlicher Anbau. Sie war notwendig, da die Prytanen, weil sie, wie gesagt, ständig anwesend sein mussten, auf Staatskosten während ihrer Amtszeit verpflegt wurden. Die Prytanen opferten der Artemis Boulaia. Ihr Altar soll entweder in der Mitte des Tholos (9) gestanden oder etwas weiter südöstlich davon gelegen haben. Die Prytanen empfingen hier auch Gesandte aus anderen Städten, die, ebenso wie durch Volksentscheid ausgezeichnete Bürger, hier bewirtet wurden. Die Boule einzuberufen, die Tagesordnung aufzustellen und sich um außenpolitische Belange zu kümmern, lag in ihrem Aufgabenbereich .Außerdem bestimmten sie täglich durch das Los ihren Vorsitzenden, den Epistates, der zugleich Vorsitzender der Boule war, wenn die Boule an seinem Wahltag tagte. Genauso verhielt es sich mit dem Vorsitz bei der Ekklesia, die durch ihn einberufen wurde. Der Epistates war das Staatsoberhaupt. Von Amts wegen bewahrte er das Staatssiegel und die Schlüssel jener Heiligtümer auf, in denen sich die Schatzkammer und das Archiv befanden (Ath. Pol. 44, 1, 2).

Wenn wir jetzt noch weiter in Richtung Süden auf dem Weg zur Pnyx und zum Areopag gehen, treffen wir - fast außerhalb der Agora - auf den Platz, an dem man das Strategeion (10), das Amtshaus der Strategen, der obersten Feldherren, annimmt. In den Rekonstruktionen wird es als Peristylon dargestellt. Der Innenhof eines Peristylons war ein Garten oder ein gepflasterter Hof, der auf drei Seiten von einer Säulenhalle umgeben war. An der vierten Seite befand sich ein Haupthaus.

Ursprünglich

waren die Strategen nach der Reform des Kleisthenes nur

Befehlshaber der Armee; aufgrund der Perserkriege wuchs ihre

Macht jedoch ständig, und ihr Betätigungsfeld weitete sich

von der militärischen Leitung zur Finanz- und Außenpolitik

aus. Somit gab es keine Trennung mehr zwischen militärischen und

zivilen Ämtern. Die Strategen konnten an den Sitzungen der Boule

teilnehmen und ihre Vorschläge der Ekklesia unterbreiten.

Entgegen der sonst üblichen Auslosung der Ämter wurden sie

namentlich gewählt, denn die Erfüllung ihrer Aufgabe setzte

außergewöhnliche persönliche Fähigkeiten voraus,

und das Vertrauen des ganzen Volkes war erforderlich. Deshalb war

beim Strategenamt auch eine Wiederwahl möglich.

Im Prinzip war die Stellung der zehn Strategen gleich, und sie genossen alle die gleichen Rechte. In der Praxis aber tat sich einer hervor, der dann eine Sonderstellung einnahm und der politische Führer wurde. Er konnte den Staat mit einer kontinuierlichen Politik prägen, wie das z.B. Perikles 15 Jahre lang tat. Im Kriegsfall entschied die Ekklesia über die Verteilung der Aufgaben an die einzelnen Strategen und speziell darüber, welcher von diesen den bevorstehenden Feldzug anführen sollte. Denn war anfangs ihr Wirkungsbereich einheitlich, so erfolgte schon früh eine Spezialisierung. So gab es z.B. einen, der die Schwerbewaffneten beim Angriff führte, einen, der über das Land wachte und, wenn Krieg auf das Land übergriff, die Kriegsführung in der Hand hatte, einige, die für die Sicherung der Häfen sorgten, und einen, der für die Kriegsschiffe zuständig war (Ath. Pol. 61, 1) .Die Ekklesia stattete auch einen oder mehrere Strategen mit außergewöhnlichen Rechten aus, die sogenannten "Strategoi Autokratores". Sie hatten das Recht, Angelegenheiten ihres Machtbereichs unabhängig von Boule und Ekklesia zu lösen.

Unser

Rundgang führt uns nun in Richtung Osten zur Heliaia, dem

Geschworenengericht. Es war das Bedeuternste, aber es gab ca. noch

zehn weitere Räumlichkeiten, in denen Gerichte tagen konnten,

z.B. die Basilica (44). So ist bekannt, dass an der Stelle der

Basilica schon 425 v. Chr. eine Gerichtsstätte stand. Die

Heliaia entstand schon um 550 v. Chr. Der Ausdruck Heliaia kommt vom

Sonnengott Helios, denn das Gericht tagte von Sonnenaufgang bis

-untergang.

Aber nun zur Heliaia selbst, deren Identifikation noch nicht vollständig gelungen ist. Sie wird deshalb auf dem Plan als Theseus-Tempel (44) bezeichnet. Wir gehen aber davon aus, dass es sich um die Heliaia handelt. Wie beim Strategeion (10) soll es sich auch hier um ein Peristylon handeln, jedoch mit zehn Eingängen, für jede Phyle einer. Die Heliaia bestand aus 6000 Mitgliedern, die das 30. Lebensjahr vollendet haben mussten. Sie wurden jährlich ausgelost, nachdem sie sich freiwillig gemeldet hatten, und erhielten seit der Zeit des Perikles Diäten, deren Höhe dem Existenzminimum angepasst war. Dieses Gericht verhandelte natürlich nicht in der Vollversammlung, sondern aus den 6000 Mitgliedern wurden zehn Abteilungen von ca. 500 Mitgliedern, manchmal weniger in Ausnahmefällen mehr, je nach Wichtigkeit des Falles, ausgelost. Mit den verbleibenden 1000 Mitgliedern wurden die Abteilungen ergänzt, wenn die ordentlichen Mitglieder aus irgendeinem Grund fernblieben. Die zehn Abteilungen wurden auf die einzelnen Gerichte verteilt. Die Verteilung erfolgte durch das Los. Das häufige Losen lässt sich damit begründen, dass man alle Bürger, die an dem Gerichtsverfahren teilnahmen, von Einflüssen und Bestechungen freizuhalten versuchte. Deshalb entwickelte man auch ein ausgeklügeltes Losverfahren, das bei Aristoteles (Ath. Pol. 63 - 66) ausführlich beschrieben wird.

Den

Vorsitz führten die Nomotheten. Ihre Aufgabe war es, die

Verhandlungen vorzubereiten, d.h. Übernahme der Klage,

Zeugenvernehmung und Zusammentragen des Beweismaterials; in einzelnen

Fällen waren Archonten dafür zuständig: Der Archon

Eponymos verhandelte in Fällen des Vermögens- und

Familienrechts. Dazu gehörten unwürdiges Verhalten der

Kinder gegenüber den Eltern, Benachteiligung der Waisen.

Veruntreuung deren Vermögens, im allgemeinen Sorge um Waisen und

Witwen, Vermögensverschwendung infolge Geistesgestörtheit,

die Bestellung eines Vormundes oder Verwalters, die Abwicklung von

Erbteilung über Amtspersonen (Ath. Pol. 56, 6, 7).

Der Archon Basileus war zuständig in Fällen, die den Staatskult betrafen, bei Asebie und bei Mord und Totschlag. Der Archon Polemarchos behandelte die Fälle, die die Metoken oder die freigelassen Sklaven betrafen. Die sechs Thesmotheten wurden hauptsächlich in Fällen von Gesetzwidrigkeit feindlicher Tätigkeit, Prüfung der Amtstauglichkeit der Beamten und bei der Prüfung der Rechenschaft der Strategen tätig. (Ath. Pol. 59, 2, 3).

Man

unterschied zwei Typen von Klagen:

1. Öffentliche Klagen, 2. Zivilklagen.. Der Hauptunterschied

war, dass bei einer öffentlichen Klage, wenn gegen das Interesse

der Allgemeinheit verstoßen worden war, irgendein Bürger

die Klage einreichen konnte. Bei der Zivilklage konnte nur der

Geschädigte die Klage erheben, und in erster Instanz entschied

ein ausgeloster Schiedsrichter. Nur bei Einspruch kam die

Angelegenheit vor die Heliaia. Öffentliche Klagen waren

z.B. Hochverrat, Volksbetrug, Graphe Paranomon, Asebie, Hybris,

Dokimasia, aber auch schwerer Diebstahl, Schädigung der Eltern,

Waisen und Erbtöchter, Ehebruch und Kuppelei. Zivilklagen

waren Mord und Totschlag und auch ein Teil des Familienrechts. Bei

einer öffentlichen Klage fiel die Geldbuße oder der

strittige Besitz im Falle, dass der Angeklagte den Prozess verlor,

der Staatskasse zu, wobei auch der Kläger am konfiszierten Gut

beteiligt wurde. Die Vollstreckung des Urteils besorgten die

zuständigen Beamten. Bei einer Zivilklage stand dem

Prozessgewinner die verhängte Geldbuße des Gerichts bzw.

das Gut, um das geklagt worden war, zu. Er hatte auch für die

Vollstreckung des Urteils zu sorgen. Der Bürger erhielt

sozusagen eine Prämie, wenn er einen Prozess gewann. Dadurch

wurde er angespornt, Gesetzwidrigkeiten vor Gericht zu bringen.

Allerdings musste der Ankläger ein Gerichtsgeld hinterlegen, das

er bei Verurteilung des Angeklagten zurück erstattet erhielt.

Damit war eine Sicherung gegen unangebrachte Klagen eingebaut.

Außerdem wurde der Ankläger sogar bestraft, wenn nicht

mindestens ein Fünftel der Richter für Bestrafung stimmte.

Eine eingereichte Klage konnte nicht mehr zurückgezogen werden.

Vor dem Gericht musste jeder Bürger persönlich erscheinen,

unabhängig davon, ob er Kläger oder Angeklagter war. Die

meisten Bürger nahmen sich vor Gericht einen Beistand, da sie

sich nicht genügend in den Vorschriften auskannten und nicht

rednerisch geschult waren. Frauen und Metöken mussten sich einen

Beistand nehmen. Beide Parteien versuchten mit allen Mitteln, das

Gericht zu beeinflussen, z.B. durch das Mitbringen der Familie.

Bei

Zivilklagen konnten für einen Tag vier Fälle vorgesehen

werden, bei öffentlichen Klagen stand der ganze Tag zur

Verfügung, weil nur ein Fall auf der Tagesordnung stand. Zu

Beginn der Verhandlungen wurden die Parteien aufgerufen, um bei der

Verhandlung überflüssige Weitschweifigkeiten beider

Parteien zu vermeiden, wurde ein Eid geschworen, dass nur zur Sache

geredet würde. Außerdem wurde die Redezeit begrenzt, und

mit einer Wasseruhr kontrolliert. Die Länge der Redezeit wurde

durch die Wichtigkeit des Falls bestimmt und die Wichtigkeit

bestimmte im allgemeinen der Wert, um den der Prozess geführt

wurde. Bei öffentlichen Klagen gab es keine Redezeitbegrenzung,

denn es war ja der ganze Tag vorgesehen. So gehörte einfach ein

Drittel der Zeit der Anklage, ein Drittel der Verteidigung und ein

Drittel dem Urteilsspruch und der Festlegung der Strafe (Ath. Pol.

67, 1, 2). Die Richter fällten nach der Verhandlung in

geheimer Abstimmung ihren Urteilsspruch. Bei der Abstimmung waren die

Vorsitzenden nicht stimmberechtigt.

Besonders interessant war auch die Abstimmungsmethode: Jeder Richter erhielt zwei Stimmsteinchen aus Bronze und zwar ein massives und ein durchbohrtes. Dies geschah vor den Augen der streitenden Parteien, und so war eine Kontrolle gewährleistet. Kurz vor der Abstimmung machte ein Ausrufer die im Streit liegenden Parteien darauf aufmerksam, dass jetzt noch Einspruch möglich wäre, sobald die Abstimmung begonnen habe, nicht mehr. Dann teilte er den Richtern mit, dass die durchbohrten Abstimmungssteinchen der Klage, die massive der Verteidigung gehörten. Nun warfen die Richter der Reihe nach in eine Bronzeamphore das Steinchen der Partei, die ihrer Meinung nach im Recht war, und in eine Holzamphore das andere, ohne die Steinchen den Prozessierenden noch einmal gezeigt zu haben. Bei einer Anzahl von 500 Richtern muss das eine geräumige Zeit gedauert haben. Nachdem jeder Richter seine Stimme abgegeben hatte, nahmen Gerichtsdiener die Bronzeamphore, die die gültigen Stimmen enthielt, und schütteten den Inhalt auf ein Zählbrett. Die Auszählung wurde vor den Augen der streitenden Parteien vorgenommen, damit sie den Vorgang kontrollieren konnten. Nach der Auszählung wurde zuerst die Zahl der durchbohrten Steinchen genannt, mit denen für den Kläger gestimmt wurde, dann wurde die Zahl der massiven genannte. Wer die meisten Stimmen hatte, war Gewinner des Prozesses. Bei Stimmengleichheit wurde der Angeklagte freigesprochen. Der Verlierer konnte nicht in die Revision gehen. Da das Gesetz die Strafe nicht immer vorschrieb, folgte der Feststellung der Schuld häufig eine Abstimmung über die Höhe der Strafe. Bei den Strafen handelte es sich meistens um Geldstrafen, aber auch Verbannung oder Entzug des Bürgerrechts waren als Strafe möglich. Gefängnisstrafe gab es nicht. Zur Entscheidung über das Strafmaß durfte sowohl der Kläger, als auch der Angeklagte einen Vorschlag machen. Über das Strafmaß wurde erneut abgestimmt. Dies war notwendig, da keine geordnete Gesetzessammlung, in der alle Gesetze zusammengefasst waren, existierte (Ath. Pol. 68, 69).

Nachdem wir jetzt die Heliaia ausführlich besprochen haben, interessiert uns als nächstes der Zwölf-Götter-Altar (35). Zu ihm gelangen wir, wenn wir fast bis zu unserem Ausgangspunkt zurückgehen. Wie man sehen kann, war der Altar von einer Umfassungsmauer umgeben und lag im Zentrum.

Die zwölf Götter waren die homerische Götterfamilie: Zeus und Hera, Poseidon und Demeter, Apollon und Artemis, Ares und Aphrodite, Hermes und Athene, Hephaistos und Hestia. Nach Thukydides ist er eine Weihung der Peisistratiden (um 522/521 v. Chr.). Im Jahre 425 v. Chr. wurde er durch die Perser zerstört, jedoch vom Demos Athen neu errichtet. Um diese Zeit kam ein Altar für Eleos, die Gottheit des Mitleids, hinzu, und der Altarbezirk gewährte von nun an Flüchtlingen Asylrecht. Politisch lag seine Bedeutung darin, dass hier der Abstimmungsplatz lag, auf dem das Scherbengericht stattfand. Der Ostrakismos wurde durch ein Gesetz des Kleisthenes zum Schutze der Verfassung eingeführt. Er sollte verhindern, dass ein einzelner Bürger zuviel Macht auf sich vereinigte oder die Tyrannis erstrebte. Der Ostrakismos wurde auf einer Hauptversammlung der Ekklesia in der Mitte des Jahres beantragt. Die Abstimmung über den Antrag erfolgte ohne vorherige Diskussion; wurde er angenommen, fand der Ostrakismos statt. Bei der Volksabstimmung wurde dann auf Tonscherben der Name eines verdächtigten Bürgers geritzt und die Tonscherbe abgegeben. Bei einer Abstimmung mussten 6000 Stimmen auf den verdächtigten Bürger fallen, damit sie gültig war. Sollten zwei Bürger mehr als 6000 Stimmen bekommen haben, musste der mit den meisten Stimmen für zehn Jahre in die Verbannung, fielen auf keinen 6000 Stimmen musste auch keiner in die Verbannung. Der Verbannte verlor weder das Bürgerrecht noch sein Vermögen. Die einzige gravierende Konsequenz war die politische Kaltstellung für die Dauer von zehn Jahren. Danach konnte er wieder nach Athen zurückkehren und politisch aktiv werden. Mit der Verbannung des Hyperbolos, statt eines der beiden völlig zerstrittenen Staatsmänner Nikias und Alkibiades, im Jahre 417 v. Chr. war der Ostrakismos zur Farce geworden und wurde nicht mehr angewandt.

Der Rundgang über die Agora wäre nun beendet, nicht aber die Beschreibung der politischen Institutionen. Denn auf der Agora tagte unter freien Himmel - wahrscheinlich auf Holzbänken - die Ekklesia, die Volksversammlung, bevor sie auf die Pnyx verlegt wurde. Sie wurde an der Stelle, an der auf dem Plan das Odeion des Agrippa (29) abgebildet ist, abgehalten. Der Name Ekklesia bedeutet die "Herausgerufenen", denn früher gingen Herolde durch die Stadt und riefen die Politen zur Volksversammlung zusammen. Ab 400 v. Chr. bekamen die Politen für ihre Anwesenheit bei der Ekklesia eine Aufwandsentschädigung. Die Ekklesia umfasste die Gesamtheit der Politen. Sie trat regelmäßig von Zeit zu Zeit zusammen, um die laufenden Angelegenheiten zu erörtern und Entscheidungen zu treffen. Von außerordentlichen Sitzungen abgesehen, kam die Ekklesia in jeder Prytanie des Amtsjahres viermal zusammen; die erste einer jeden Prytanie war die bedeutendste und ihr Ablauf gesetzlich geregelt. Sie diente dazu, darüber abzustimmen, ob die Beamten ihr Amt entsprechend ausübten, ob über die Getreideversorgung und Verteidigung des Landes beraten werden sollte und ob Anzeigen über schwerwiegende staatsfeindliche Verbrechen zu untersuchen und zu entscheiden seien. Wer wollte, konnte in das Verzeichnis der Konfiskationsgüter einsehen, wie auch in die Zuteilungslisten der Erbschaften und der Erbtöchter (Ath. Pol. 43, 4).

Innerhalb der einzelnen Prytanien wurden auf der zweiten, dritten und vierten Versammlung über verschiedene Gesuche der Bürger, über religiöse Angelegenheiten und über Probleme der äußeren und inneren Lage des Staates entscheiden. Bei jeder Ekklesia besaßen die religiösen Angelegenheiten Priorität und wurden als erstes behandelt. Fünf Tage vorher wurden Sitzungsort, Sitzungstag und die Tagesordnung bekannt gegeben. Die Behandlungen der Angelegenheiten begannen mit der Bekanntgabe der vorausgegangen Stellungnahme der Boule. Stimmte die Ekklesia mit ihr überein, war die Frage entsprechend der Empfehlung der Boule bereits entschieden. Andernfalls eröffnete der Epistates die Debatte. Jedermann war berechtigt, sich zur Sache zu äußern. Aber in der Praxis ergriffen nur die zur Zeit bekannten Persönlichkeiten das Wort, denn diese waren rednerisch geschult. In späterer Zeit ergriffen allerdings immer häufiger Demagogen das Wort und die Entscheidungen wurden emotionalisiert.

Nachdem sich die Versammelten die Stellungnahme der Boule und die Ausführungen der Redner angehört hatten, stimmte das Volk über den jeweiligen Vorschlag ab. Die Abstimmung geschah durch das Heben der Hand, bei Entscheidungen über einzelne Personen jedoch in geheimer Abstimmung, nämlich durch das Einwerfen von Abstimmungssteinen in eine Urne; die einfache Mehrheit entschied. Jedoch gab es bei wichtigen Angelegenheiten für die Beschlussfähigkeit Mindestzahlen von abgegebenen Stimmen. Grundlage der Entscheidungen der Ekklesia waren Gesetze oder Beschlüsse. Auf der 1. Ekklesia des Jahres konnte der Erlass neuer Gesetze beantragt werden. Wenn das neue Gesetz nicht gegen gültiges Recht verstieß, wurde über den entsprechenden Antrag in offener Abstimmung entschieden. Wurde der Entwurf von der Ekklesia angenommen, kam er vor die Heliaia, die unter Leitung der Gesetzgeber (Nomotheten) in Form einer Gerichtsverhandlung ihre Entscheidung fällte. Ein Antrag, der auch von der Heliaia angenommen wurde, erlangte Gesetzeskraft.