Die Argolid

Nauplion

Hauptort (9280 Einw.) des Gebietes Argolis, beherrscht von der Festung Palamidi (216m) und von dem Felsen Akronavplia (85 m). Schöne neoklassizistische Häuser und sehenswerte Kirchen.

Geschichte: Der Gründer der Stadt war der Sage nach Nauplios, der Sohn des Poseidon und der Amymone. Sein Sohn Palamides soll das Alphabet eingeführt haben. Besiedlungsspuren fand man bei Akronavplia, die ins ausgehende Neolithikum zurückreichen (3.Jtd.). Im 7. Jh. diente Nauplia als Handelshafen der Argiver. Ende des 3. Jh. v. Chr. entstand eine Befestigungsmauer. In römischer Zeit war die Stadt aufgegeben. Im 12. Jh. befestigten die Byzantiner Nauplia. 1210 wurde die Festung von den Franken erobert, die aber 1389 den Venezianern weichen mußten. 1540 mußte die Stadt laut Vertrag den Türken überlassen werden, aber 1686 nahmen sie die Venezianer unter der Führung von Morosini wieder in Besitz. Nauplia erhielt den Namen Napolidi Romania. Bis 1715 konnten sich die Venezianer halten, dann übernahmen die Türken erneut die Stadt. Seit 1829 war Nauplia die Hauptstadt Griechenlands und Sitz der griech. Regierung unter dem Gouverneur Kapodistrias. 1833 traf der er-te König Griechenlands, Otto Prinz von Bayern, in Nauplia ein. Ein Jahr später verlegte er die Hauptstadt nach Athen. 1831 wurde Kapodistrias vor der Kirche Agios Spyridon von den Brüdern Mavromichali ermordet.

Akronauplia: Die Zitadelle besitzt mehrere Festungsanlagen. An der W-Ecke das von den Byzantinern im 12. und 13. Jh. erbaute Castel dei Greci, von venezianischen Anlagen überbaut. Das Castel dei Franchi wurde unterhalb der byzantinischen Anlage erbaut (keine Reste erhalten). Das Castel Toro (1473 erbaut) stand an der Stelle des älteren Xenia-Hotels. 1706 wurde vor den Türmen des Castel Toro die Bastion Grimani errichtet, die eine Verbindung zur gegenüberliegenden Palamidi-Festung besaß. Gegen 1702 wurde in der Nähe der byzantinischen Festungsanlage eine weitere errichtet.

Palamidi: Wenn man sich den mühsamen Aufstieg (857 Stufen) ersparen will kann man dem Auto über den OrtPrónia zur Festung fahren. Bei der Kirrche Evangelistria versammelte sich 1832 die erste griech. Nationalversammlung, um die Wahl Prinz Ottos von Bayern zum König von Griechen-land zu bestätigen. Der bayerische Löwe, aus dem Fels gehauen, ist ein Werk des Bildhauers Siegel zum Gedenken an die bayerischen Soldaten, die 1833-34 bei einer Pestepidemie starben. Die Palamidi-Festung wurde 1711 -14 vom Statthalter Sagredo mit einer Mauer umgeben. Sie besaß sieben Forts, jedes mit großen Zisternen ausgestattet, um einer langen Belagerung standzuhalten. Alle Forts waren mitein-ander verbunden.

Burtzi-Insel: Im 15. Jh. wurde von den Venezianern erbaut, die später mit einem achteckigen Turm versehen wurde. Eine Kette von 450 m Länge verband Burtzi mit Akronavplia und sperrte so die Hafeneinfahrt. In den Jahren nach der Türkenherrschaft diente die Festung als Wohnung der Scharfrichter, die nicht in der Stadt leben durften. (Burtzi, 1953)

Agios Spyridon: 1702 von den Venezianern erbaute Kirche, mit Wandmalereien ausgestattet.

Agios Georgios: 1619 erbaut, in der Türkenzeit in eine Moschee und 1703 in eine katholische Kirche umgewandelt.

Metamorfosis tu Sotiros: Türkische Moschee, die von König Otto in eine katholische Kirche umgewandelt wurde. Sehenswert die hölzerne Apsis, mit den Namen der gefallenen Philhellenen versehen.

Vuleftiko: Am Syntagma-Platz gelegene ehem. Moschee, in der das erste griech. Parlament tagte.

Museum: Es ist im Zeughaus der venezianischen Flotte (1713) am Syntagma-Platz untergebracht. Im Parterre kann man Funde aus prähistorischer Zeit besichtigen. Vasen aus Asini, Tiryns und Berbati (früh-helladisch) und Keramik aus der mittel-helladischen Zeit von Mykene. Aus dem Späthelladikum Bronzefunde von Midea (Bronzerüstung), weiterhin Grabstelen aus Mykene, Reste von Wandmalereien aus Tiryns und Mykene, Ter-rakotta-Idole. Im ersten Stock Funde aus einem Grab von Tiryns, geometrische Vasen und Kleingegenstände, schwarz- und rot-figurige Vasen aus dem 5. Jh., eine Badewanne aus Ton.

Volkskundemuseum (Odos Vassileos Alexandrou): Schöne Trachten, Waffen und Schmuck. Außerdem interessante Kupferstiche und Lichtbilder von nicht mehr erhaltenen Denkmälern.

Umgebung

von Navplia

Agia Moni

(4km auf der Straße nach Epidauros): Byzantinisches Kloster, 1444 erbaut. In der Nähe die Kanathos-Quelle, wo Hera einmal im Jahr ein kultisches Bad nahm und wieder Jungfrau wurde. Reste von einem Aquädukt und von antiken Mauern.

Akropolis von Kasarmi (14 km ö): Im 5. Jh. v. Chr. von den Argivem erbaut (polygonales Mauerwerk). Später von den Franken eingenommen. Bei der Akropolis ein Rundgrab aus dem 15. Jh. v.Chr., das bezeugt, daß die Siedlung seit der mykenischen Zeit existiert haben muß. In 2 km Entfernung die Akropolis von Kastraki aus der gleichen Zeit wie die Akropolis von Kasarmi (ebenfalls polygonales Mauerwerk). -

Ligurio (25 km nö auf dem Wege nach Epidauros): In der Nähe der Kirche Agia Marina Reste einer Pyramide aus dem 4. Jh. v. Chr.

Midea

Midea

(15 km ö von Argos): Bei Dendra (13 km) Aufstieg zur Akropolis von Midea (ca. 30 Min.) mit zyklopischen Mauern (14. Jh. v.Chr.) und einem quadratischen Turm im SO. Fundamente am Gipfel des Hügels, die wahrscheinlich von einem Palast stammen. Zerstörung der Burg Ende des 12. Jh. durch ein Feuer. Midea soll von Perseus gegründet sein und ist der Geburtsort Alkmenes, der Mutter von Herakles. Ca. 200 m n von Dendra eine mykenische Nekropole. wo auch eine Bronzerüstung, bestehend aus Bronzebändem, die miteinander verbunden sind, gefunden wurde (15. Jh., heute im Museum von Nauplia). -

M

idea's prominent position amongst the Mycenaean centres of the Argolid has been emphasized by scholars of Mycenaean Civilisation; it is considered the third fortified Mycenaean Acropolis after Mycenae and Tiryns, thanks chiefly to the rich finds from the cemetery in the neighbouring area of Dendra. The citadel was built atop a conical hill, which reaches 270 m. above sea level and 170 m. above the surrounding area; it dominates the eastern edge of the Argolid plain and is located about half way between Mycenae and Tiryns.

T

he fortification wall encloses an area of about 24.000 sq.m. protecting the upper Acropolis and the lower terraces. The southwest slope is precipitous enough to have remained unfortified. The two gates of the citadel are opposite to each other on the east and west sides of the fortification.

D

uring the recent excavations, areas near the East Gate and the lower terraces of the Acropolis were investigated. The ascent inside the East Gate, a simple opening in the fortification wall, was cleared of debris. A second inner gate was formed by a passageway between a cyclopean wall and the fortification. Several rooms were excavated in this area and, on the lower terraces, an important building, which was destroyed by a great fire, and most probably by an earthquake at the end of the 13th century B.C., just as at Tiryns. The skeleton of a young girl, whose skull and backbone were smashed under fallen stones in a room in the East Gate area, seems to belong to an earthquake victim.

T

he West Gate of the Acropolis was fully uncovered during the recent excavations. The Gate lies between the end of the south-west part of the fortification wall, which at this point was extended to form a bastion, and a bulky retaining wall covering the cliff. A guard room , opened within the wall, was protected by the bastion. In the area inside the West Gate excavations brought to light a complex of rooms, built on successive terraces parallel to the fortification wall.

T

he finds, such as storage vessels, millstones, whetstones, stone and lead vessels, stone, bronze and bone tools, raw materials and a steatite mould for casting beads, show that most of the rooms were storerooms and workshops. The West Gate and the bastion, as well as other buildings in the West Gate area inside the Acropolis, were destroyed by a large conflagration, which was probably caused by an earthquake, which struck Midea at the end of the 13th cent. BC.

A

large amount of coarse household and fine decorated pottery was found in the Acropolis dated to Late Helladic III B2 (second half of the 13th century BC). Pictorial pottery was also found, similar to that from the other major Argive centres, such as Mycenae, Tiryns and Berbati. Other important finds include jewellery, sealstones, a fragment of a unique triton shell model of amethyst, fresco fragments, terracotta roof tiles and numerous clay figurines. Most important is a large wheel-made terracotta figure of a goddess, similar to the large wheelmade figures found in the shrines of Mycenae, Tiryns and Phylakopi on Melos. Of special interest are four clay sealings with Linear B inscriptions and three storage stirrup jars also with Linear B inscriptions, found in the lower terraces and in the West Gate area.

O

n a terrace of the south-west slope parts of other rooms were uncovered, also destroyed by the earthquake and the conflagration at the end of the 13th cent. BC. Under these architectural remains an earlier phase of habitation was identified, which is dated to the 15th cent. BC according to the pottery.

T

he results of the recent excavations, especially the Linear B inscriptions and the seals, show that Midea was an administrative centre, like Mycenae and Tiryns. Other similarities between Midea and the two great Argive citadels are the quality and the kind of the finds, which demonstrate important artistic and craft production, close relations with other centres of the Argolid and the Aegean, as well as the existence of cult areas, suggested by the large wheelmade terracotta figure.

Argos

Die heutige Stadt Argos (»die Ebene«), mit ca. 20000 Einw. ein bedeutendes Handels- und Landwirtschaftszentrum mitten in der fruchtbaren Ebene von Argolis, liegt an der Stelle der antiken Stadt und erstreckt sich am Fuße des Larissa-Berges (289 m).

Geschichte: Sie reicht bis ins 2. Jtd. zurück, als das Gebiet von den Achäern besetzt wurde. Spuren dieser Besiedlung aus der mittelhelladischen Zeit auf dem Aspis-Hügel. Der Sage nach kam König Danaos mit seinen 50 Töchtern aus Libyen in die Ebene von Argolis, als er sich mit seinem Bruder Aigyptos zerstritt. Das Geschlecht der Danaiden verdrängte dann die Pelasger, die vor ihnen die Gegend bewohnten. Im 13. Jh. v. Chr. nahmen Adrastos und Amphiaraos am Zug der Sieben gegen Theben, später am Trojanischen Krieg teil. Homer berichtete von Diomedes, einem Argiver und Sohn von Tydeus, der unversehrt zurückkehrte. Gegen Ende des 12. Jh. wanderten Dorier ein, die die Larissa-Festung besetz-ten und sich in der Ebene von Argolis ausbreiteten. Im 7. Jh. Blütezeit der Stadt unter dem König Pheidon, der als erster das Geld eingeführt haben soll. Zu seiner Zeit wurde ein Hera-Tempel gebaut. Es entwickelte sich die dorische Archi-tektur. Um 494 Schlacht bei Sepeia und Unterwerfung der Argiver durch den Spartaner Kleomenes L In den folgenden Jahren rivalisierte Argos mit Sparta, um sich schließlich 460 mit Athen gegen die Lakedämonier zu verbünden (Sieg der Argiver bei Oinoe über Sparta). In der römischen Zeit erlebte Ärgos eine zweite Blüte. Thermenanlagen, öffentliche Gebäude und ein Odeon wurden errichtet. Bei den Einfällen der Goten 267 und 395 n. Chr. wurde die Stadt stark zerstört. An Bedeutung gewann die Stadt erst wieder im Mittelalter, als die Ritter auf dem 4. Kreuzzug (1204) ihre Burgen in der Umgebung errichten ließen. 1821 und 1829, während des griech. Unabhängigkeitskampfes, fanden in Argos zwei Nationalversammlungen statt. 1822 verteidigten Kolokotronis und Ypsilantis die Festung erfolgreich gegen Dramali Pascha. Unter Ibrahim Pascha wird die Stadt ausgeraubt und zerstört.

Als Stadt mit einer bedeutenden Bildhauertradition war Argos im 5. Jh. v. Chr. bekannt. Hervorragende Bildhauer wie Ageladas (um 515-460) und vor allem Polyklet (480-420) waren Argiver. Auch Polyklet der Jüngere (435-360), der den Tholos von Epidauros erbaute, wurde in Ärgos geboren.

Agora: Sie befindet sich an der Straße nach Tripolis, gegenüber dem Odeon. Ein langgestreckter Portikus(5. Jh.) begrenzte die Agora im S. Er wurde im 4. Jh. n. Chr. nach dem Einfall der Goten erneuert. Reste eines großen hypostylen Saales (32,65 m Seitenlänge), der mit sechzehn ionischen Säulen ausgestattet war (7 Basen noch erhalten), wahrscheinlich das Bouleuterion (letztes Viertel des 3. Jh. v. Chr.). Ein als Nymphäum identifizierter Bau stammt aus dem 2. Jh. n. Chr. Unterhalb der Fundamente der Agora eine ausgedehnte Nekropole.

Thermen: Sie gehen zurück auf das 2. Jh. n. Chr. und wurden im 4. Jh. erneuert. Man betritt sie unterhalb des römischen Aquädukts, wo sich auch der ursprüngliche Eingang befand. Zuerst folgt ein gut erhaltener Apsisraum (23 x 10,60 m), der von einem Kassettengewölbe überdacht war. Er besaß eine Krypta mit drei Sarkophagen. Seine Entstehungszeit ist vor der der Thermen anzusetzen. Nach dem Apsisraum der eigentliche Eingang der Thermen und anschließend das Apodyterium (Umkleideraum) mit umlaufenden Bänken. Vom Apodyterium gelangte man zum Frigidarium (Kaltwasserbad) mit drei Wasserbecken und dann rechts zum großen Caldarium (beheiztes Bad). Zwei weitere schlossen sich links von diesem und hintereinander gestaffelt an. Die Räume wurden mittels Fußbodenheizung und Kanälen in den Wänden erwärmt.

Odeion: Es liegt s der Thermen beim römischen Aquädukt; es wurde im l. Jh. n. Chr. erbaut und im 3. Jh. erneuert. Die Orchestra war wahrschein-lich überdacht, da sie mit Mosaiken belegt war. Das Proskenium besaß eine Reihe von Nischen, die mit Marmor verkleidet waren. Von der Cavea sind noch die ersten 14 Sitzreihen zu sehen. Das Odeion wurde an der Stelle eines älteren Baus (5. Jh. v. Chr.),wo die argivische Volksversammlung stattfand, erbaut. 50 m s des Odeions Reste des Heiligtums der Aphrodite (430-420), das von den Goten im 4. Jh. n. Chr. zerstört wurde. Vor dem Tempel befand sich lt. Pausanias ein Relief der Telesilla, der berühmten Dichterin von Argos. Von einem Opferaltar von 6 m Länge und 1,75 m Breite, der ebenfalls vor dem Tempel stand, hat sich nur der Kern erhalten.

Theater: Ein imposanter Bau mit 81 Rängen am Hang des Larissa-Berges. Er faßte ca. 20'000 Zuschauer und war das größte griech. Theater überhaupt. Er stammt aus dem Ende des 4. Jh. v. Chr. und wurde im 2. Jh. n. Chr. (Abtragen der griech. Skene und Ersetzung durch eine römische aus Zie\gelsteinen) und im späten 4. Jh. umgebaut, wobei die Orchestra in ein Becken für Naumachien umgewandelt wurde. In der Mitte wies die Orchestra einen Opferstein und eine Basis auf. Die Parodos war mit Statuen der Dioskuren geschmückt. Larissa-Festung (ca. 40 Min. für den Aufstieg): Hier finden sich geringe Reste der Tempel des Zeus Larisaios und der Athena Polias. Schon im 2. Jtd. wurde sie als Zufluchtsstätte benutzt. Die Befestigungsanlage stammt hauptsächlich von den Byzantinern ( 2. Jh.), Franken und Türken bauten sie aus. Die doppelten Mauerringe folgen der Linie der antiken Umwallung aus dem 6. Jh. (äußere Mauer) und aus dem 5. Jh. v. Chr. (innere Mauer). Die Fe-stung war einst mit der Stadtmauer verbunden, die bis zum Aspis-Hügel reichte. Direkt unterhalb der Festung das Kloster Panagia tu Vrachu (»Felsmadonna«) an der Stelle des Heiligtums der Hera Akraia.

Aspis-Hügel: Erist benannt nach seiner Form, die einem Schild ähnelt. Dort lagen das Heiligtum des Apollon Deiradioter (oder Pythios) auf einer ausgedehn-ten Terrassenanlage und eine Orakelstätte. Neben einer großen Zisterne das Heiligtum derAthena Oxyderkes (der »Klarblickenden«), ebenfalls erhöht auf einer Terrasse erbaut. Auf einer anderen Terrasse Reste eines Tholos-Baus. Bei Ausgrabungsarbeiten der Französischen Schule wurden mehrere mykenische Gräber (14./13.Jh.v. Chr.) am Fuße des Hügels sowie eine mittel-helladische Siedlung (2000-1580) gefunden. Am Gipfel des Hügels bei der Agios-Ilias-Kirche geringe Reste einer Siedlung aus dem 2. Jtd. Ein Ring in polygonalem Mauerwerk ist an der Stelle einer vorgeschichtlichen zyklopischen Mauer (2. Jtd.) errichtet.

Museum: Es ist reich an Funden des 8. bis 6. Jh. v. Chr., die in chronologischer Reihenfolge (am Eingang beginnend) aufgestellt sind. Zu sehen sind sehr viele Vasen, fast ausschließlich von Deiras, dem Bereich zwischen dem Larissa-Berg und dem Aspis-Hügel. Sehenswert das Fragment eines Ton-Kraters (7. Jh. v. Chr.) mit der Darstellung der Blendung Polyphems durch Odysseus und seinen Gefährten. In der Vitrine Nr. 8 Stützen für Bratspieße in der Form von Schiffen aus der spätgeometrischen Zeit. Spieße in der Vitrine Nr. 9. Spätgeometrischer Panzer und Helm aus einem Grab in Argos. Der Helm ist konisch mit zwei Wangenklappen und einem Helmbusch, an dem ein Pferdeschwanz befestigt wurde. Dieser Helm ist das einzige erhaltene Beispiel des »homerischen Helms«. Im zweiten Stock römische Statuen und Reliefs, darunter Repliken der Statue der Korinna und des Herakles Farnese. Im Untergeschoß Funde aus Lerna, die eine Zeitspanne vom Neolithikum bis in die späthelladische Zeit umfassen. Im Hof des Museums unter einem Dach ein spätrömisches Mosaik aus dem 5. Jh. mit Personifizierungen der Jahreszeiten und der Monate.

Umgebung von Argos

Merbaka

(12km): Panagia-Kirche (12. Jh.), eine Kuppelkirche mit eingebauten Architektur-fragmenten aus dem Heraion. Das Dorf wurde nach Wilhelm van Moerbeke benannt, der 1277 als erster weströmischer Bischof von Korinth nach Griechenland kam. -

Kenchreai (heute Ellinikon, ca. 10 km sw von Argos): 3 km zu Fuß: In einer Grotte gießt der Erasinos-Fluß aus den Felsen. Diese Grotten waren Pan und Dionysos geweiht. Hier wurde das Tyrbe-Fest gefeiert. Bei der Quelle des Erasinos die Pyramide von Kenchreai. unter der die Argiver ihre Gefallenen bei der Schlacht von 669 v. Chr. gegen die Spartanerbegraben ließen.

Epidauros

Geschichte

: Im Altertum verehrte man hier den Gott Asklepios, der Sage nach ein Sohn des Apoll und Koronis, der Tochter des Königs Phlegyas von Orchomenos. Als Koronis bei der Geburt starb, nährte eine Ziege Asklepios. Beim Kentauren Chiron wuchs der Gott auf, der ihn in der Heilkunde unterwies. Asklepios ist aber auch eine chthonische Gottheit, eng mit der Erde verbunden, wieauchseinSymbol.dieSchlange, bezeugt. In Epidauros wurde er zusammen mit Apollon Maleatas verehrt, einer lokalen Erscheinungsform des Apoll, der wiederum eine ältere Gottheit, Maleatas, verdrängt hatte. Die ältesten Reste des Heiligtums stammen aus dem 6. Jh. v.Chr. Berühmt wurde das Heiligtum Ende des 4. Jh. Von ganz Griechenland strömten die Kranken dorthin, um Heilung zu erbitten. Nach verschiedenen Reinigungsriten mußten die Kranken eine Nacht im Abaton verbringen, wo ihnen der Gott im Schlaf erschien und die entsprechende Therapie anzeigte. Alle vier Jahre fanden panhellenische Spiele, die Asklepieia, statt mit musischen und sportlichen Wettkämpfen, die aber nie die Berühmtheit der Olympischen oder Delphischen Spiele erreichten. Im Jahre 426 n. Chr. wurde das Heiligtum von Kaiser Theodosius II. geschlossen. Die Ausgrabungsarbeiten führten die griech. Archäologen Kavadias und Papadimitriou im Heiligtum des Maleatas (1948-1951) durch.

Das Theater: Es ist das besterhaltene und bekannteste der Antike und wird auch heute noch für Aufführungen benutzt. Gebaut wurde es höchstwahrscheinlich zu Beginn des 3. Jh. v. Chr. Anfangs hatte es 34 Sitzreihen aus Kalkstein und war in zwölf Sektoren geteilt. Eine Erweiterung fand im 2. Jh. v. Chr. statt, wobei man 21 weitere Sitzreihen anbaute und sich das Fassungsvermögen von 6200 auf 12 000 Zuschauer erhöhte. Die Ehrengäste saßen in der ersten Reihe (Prohedrie), die aus Sitzen mit Rückenlehne bestand. Die Orchestra besaß einen Boden aus gestampftem Lehm, hatte einen Durchmesser von 20,30 m und eine niedrige Marmoreinfassung. In der Mitte stand der Altar des Dionysos (heute nur das Fundament erkennbar). Zwei Parodoi (Zugänge) führten zur Orchestra; der westliche ist aus Teilen beider wiederaufgebaut und besaß - wie auch der östliche - eine verschließbare Tür. Hinter der Orchestra die Skene (Bühnenhaus) mit vier Innenstützen und je zwei Kammern an den Seiten. Das Proskenion (Vorderbühne) war 22m lang und 2,17 m breit und besaß zwei Flügel, die an den Seiten hervortraten. Die Fassade wies vierzehn ionische Halbsäulen auf; dazwischen waren drehbare Holztafeln (Periakta) mit bemalten Bühnenbildern angebracht. Später, als nicht nur die Schauspieler, sondern der Chor in der Orchestra auftrat, wurden die Periakta an den Wänden der Skene angebracht Nach dem Einfall der Goten 267 n. Chr., die das Heiligtum und das Theater zerstörten, wurde es neu errichtet. Dabei wurden auch Bauteile vom Heiligtum verwendet.

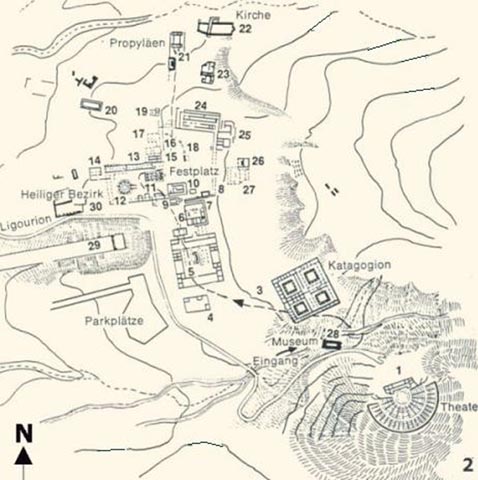

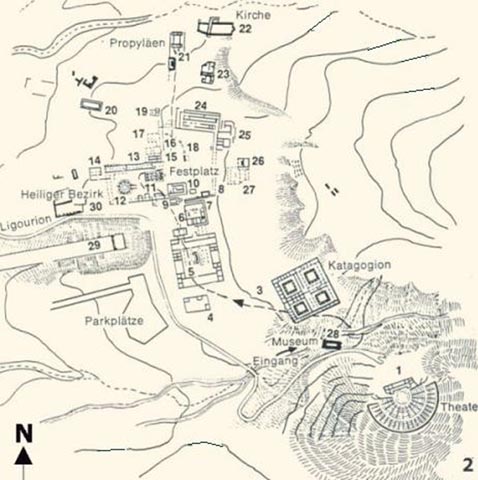

|

|

1.Theater

2.Apollon Maleatas

3.Katagogion

4.Badehaus

5.Gymnasion (Römisches Odeion)

6.Palaistra

7.Halle des Kotys

8.Tempel der Themis

9.Tempel der Artemis

10.Altes Abaton

11.Tempel des Asklepios

12.Tholos

13.Neues Abaton

14.Römisches Brunnengebäude

15.Brunnen

16.Bibliothek

17.Badeanlage

18.Festplatz

19.Aphrodite-Tempel

20.Zisterne

21.Propylaia

22.Frühchristliche Basilika

23.Römische Villa

24.Dorische Säulenhalle

25.Römische Thermen

26.Epidoteion (?)

27.Römische Villa

28.Museum

29.Stadion |

Heiligtum des Apollon Maleatas

(ca. 15 Min. Aufstieg vom Theater aus): Der Ort war schon im 3. Jtd. besiedelt. Man fand Reste eines Brandopferaltars aus dem 7. Jh. v. Chr. Anfang des 4. Jh. wurde ein kleiner Tempel errichtet, und gegen Ende des Jh. kam eine Stoa mit 17 oder 19 Säulen hinzu, die durch Strebepfeiler abgestützt wurde. Aus römischer Zeit existieren ein Brunnen, eine Zisterne und ein Haus für die Priester. Stifter war laut Pausanias der Senator Antoninus, der von Asklepios geheilt worden war.

Katagogion: Vom Theater aus und am Museum vorbei, kommt man zuerst zum Gästehaus, Xenon oder auch Katagogion genannt. Es ist ein quadratischer Bau (76,30 x 76,30 m) des 4. Jh. und beherbergte die Reisenden. Es besaß 160 Räume in zwei Stockwerken, die um vier Höfe mit dorischen Säulen angeordnet waren.

Griech. Bad (w davon): Ruinen einer Anlage aus dem 3. Jh. v. Chr.

Gymnasion (an der N-Seite anschließend): Ein großer Bau (76 x 70 m) auf noch sichtbaren Tuffsteinsockeln. In seiner ursprünglichen Gestalt besaß er einen Innenhof, von 60 Säulen umgeben, Hallen und Räume in den Ecken. Der Eingang (NW) hatte ein Propylon mit sechs dorischen Säulen. In römischer Zeit wurde das Propylon in ein Hygieia-Heüigtum, der Innenhof in ein Odeion umgewandelt.

Palästra (n des Gymnasions): Ein fast quadratischer Bau (34,20 x 29,35 m) mit Räumen an drei Seiten und einer Stoa an der N-Seite. Die Außenmauern bestehen aus behauenen Steinen. Die Stoa wird mit der Stoa des Kotys identifiziert, das Gebäude wird als Palästra angesehen.

Artemis-Tempel (13,30 x 9,40m): Er wurde Ende des 4. Jh. erbaut und wies sechs dorische Säulen an der Front und zwei vor den Anten auf. In der Cella stand das Kultbild, von zehn Säulen umgeben.

Themis-Tempel (fast an die Stoa des Kotys anschließend): Er stammt ebenfalls aus dem 4. Jh., mißt 7,25 x 4,85 m und hatte zwei Eingänge, einen im Osten und einen im Westen.

Tempel des Asklepios und des Apollon der Ägypter (NO): Er wurde in römischer Zeit von Antoninus errichtet. An der S-Seite eine Villa mit zwei Atrien. Im Heiligen Bezirk, der von Grenzmalen umgeben war, und n des Artemis-Tempels ein viereckiger Bau (24,30 x 20,70 m), der älteste des Heiligtums. An seiner NW-Ecke befanden sich ein Tempel und ein Altar des Apoll. In der Mitte des 6. Jh. v. Chr. fand der Bau als Schlafraum Verwendung. Es könnte sich um das ältere Abaton handeln, wo Asklepios den Heilsuchenden im Traum erschien. In römischer Zeit diente es den Priestern als Wohnhaus. Im W dieses Baus gab es einen Altar, der Apoll geweiht war.

Asklepios-Tempel: Dorischer Peripteros (24,30 x 13,20 m), aus Tuffstein gebaut. Architekt war Theodoros aus Phokäa. Der Fußboden war mit Tuffsteinplatten ausgelegt. Die Kultstatue aus Gold und Elfenbein war ein Werk des Thrasymedes aus Paros und entstand um 350 v. Chr. Sie befand sich in einer Vertiefung in der Cella (0,50 m unterhalb des Bodenniveaus). Die Akroteren wie auch die Giebelfiguren entstanden nach Modellen des Bildhauers Timotheos (390/380).

Tholos (w desAsklepios-Tempels): Von dem Bau ist nur das Untergeschoß (21,28 m Durchmesser) erhalten. Er gilt als ein Werk Polyklets des Jüngeren (gegen 360 v. Chr.). Es ist ein Rundbau, der aus sechs konzentrischen, runden Mauern bestand, wobei die ersten drei durchlaufend waren, die weiteren drei jedoch von Toren durchbrochen und mit Querwänden untereinander verbunden. Die äußere Mauertrug 26 dorische, die dritte von außen 14 korinthische Säulen. Die Tür befand sich im Osten und wies reichen Skulpturenschmuck (im Museum) auf. Die Kassettendecke trug ein pflanzliches Dekor. Der Fußboden war mit schwarz-weißen Platten ausgelegt und hatte in der Mitte eine runde Öffnung, die mit einer Platte zugedeckt war. Durch diese Öffnung konnte man in das Untergeschoß gelangen. Die genaue Verwendung des Baus ist nicht bekannt. In der Kostenaufstellung, die sich im Museum befindet, wird er als Thymele (Opferstätte) angeführt. Es wird auch vermutet, daß im Untergeschoß die heiligen Schlangen des Asklepios aufbewahrt wurden.

Abaton (n des Tholon): Eine Säulenhalle von 70 m Länge und 9,50 m Breite mit 29 ionischen Säulen an der Fassade und 13 Innensäulen. Der W-Teil besaß infolge des starken Gefälles zwei Stockwerke. Der 0-Teil, der auch älter ist (4. Jh.), war einstöckig. Durch 14Stufen waren die beiden Stockwerke miteinander verbunden. Ö des Abatons ein Brunnen aus dem 6. Jh. v. Chr. mit einer Tiefe von 17 m. In der Nähe befanden sich Inschriftentafeln, die sogenannten Pinakes, aufgestellt (jetzt im Museum), auf denen Heilungen beschrieben waren.

Brunnenhaus (w des Abatons und außerhalb des Heiligen Bezirks): Es ruht auf einem Tuffsteinfundament aus klassischer Zeit und war in kleine Räume unterteilt, die vielleicht als Wasserbehälter dienten. An den NO-Teil des Abatons grenzten eine Bibliothek (S) und eine Thennenanlage (N) aus dem 2. Jh. v. Chr., die auf die Fundamente älterer Bauten errichtet wurden.

Stoa (weiter nö): Langgestreckte Anlage aus dem 3. Jh. v. Chr.

Thermen (an der 0-Seite der Stoa): Die Anlage stammt aus römischer Zeit. Die Ziegelmauem haben sich bis zu einer Höhe von 1-2 m erhalten. Der mittlere Raum hatte vier Säulen und besaß einen Mosaikfußboden. Bevor der Bau in eine Thermenanlage umgewandelt wurde, soll er eine große Zisterne gewesen sein, die das Heiligtum mit Wasser versorgte. S ein Gebäude mit Stoa, das Epidoteion, das im 4. Jh. errichtet und im 2. Jh. n. Chr. erneuert wurde. Reste eines kleinen Aphrodite-Tempels w der langgestreckten Stoa aus dem Ende des 4. Jh. Eine Villa aus dem 5. Jh. v. Chr. befand sich n der Stoa (geringe Spuren zu sehen).

Propyläen (w des kleinen Aphrodite-Tempels): Sie wurden 340-330 errichtet. Zu sehen sind noch die Rampen an den Schmalseiten. Eine frühchristlicher Basilika (4. oder 5. Jh.) lag ö der Propyläen und war mit schönen Mosaiken ausgelegt.

Stadion (w des Gymnasions): Es war zwischen zwei Anhöhen gebaut und wies eine Länge von 196,44 m und eine Breite von 23 m auf. Die Laufbahn war 181,30 m lang. Steinsitze sind an beiden Längsseiten und an einer Schmalseite erhalten. Unterhalb der N-Seite führte ein unterirdischer Gang, der in hellenistischer Zeit angelegt wurde, zum Wohnhaus der Athleten mit einer Palästra.

Museum

Erster Saal: Eine Abrechnungstafel über die Erbauung des Asklepios-Tempels und der Tholos; Sammlung ärztlicher Geräte aus Bronze und Inschriften, die Heilungen von Krankheiten aufführen (Unfruchtbarkeit, Bandwurm, Augen-, Nieren- und Gallenbeschwerden).

Zweiter Saal: Asklepios- und Hygieia-Statuen; eine Rekonstruktion des Säulengebälks des Propylon vom Gymnasion und Giebel-Akrotere (Originale im Athener Nationalmuseum, Epidauros-Saal).

Dritter Saal: Skulpturenfragmente vom Asklepios-Tempel sowie Rekonstruktion des Asklepios-Tempels und der Tholos, zu der ein korinthisches Kapitell gehörte, das Polyklet dem Jüngeren zugeschrieben wird; Teile der Kassettendecke und des Türrahmens der Tholos.

Umgebung

Paläa Epidavros (Alt-Epidauros, ca. 10 km nö): Reste des antiken Hafens, der z. T. überflutet ist, sind noch zu erkennen. Reste eines Theaters und einer frühchristlichen Kirche.

Pausanias' Description of Epidauros

(2,27,1-7)

Den heiligen Hain des Asklepios umgeben auf allen Seiten Grenzmarkierungen. Innerhalb der Eingrenzung darf weder jemand sterben noch dürfen Frauen gebären. Dasselbe Verbot gilt auch auf Delos. Die Opfergaben verzehren sie, gleichgültig ob der Opfernde aus Epidauros oder ein Fremder ist, innerhalb der Grenzmarkierungen. Ich weiß, dass es in Titane genauso abläuft.

Das Kultbild des Asklepios ist halb so groß wie das des Olympischen Zeus in Athen und ist aus Gold und Elfenbein gefertigt. Die Inschrift besagt, dass der Bildhauer Thrasymedes aus Paros war, der Sohn des Arignotos. Asklepios sitzt mit einem Stab in der Hand auf einem Thron, die andere hat er über dem Kopf der Schlange; neben ihm liegt die Figur eines Hundes. Auf dem Thron sind Taten argivischer Helden dargestellt: die des Bellerophon gegen die Chimaira, und wie Perseus den Kopf der Medusa abhaut

Gegenüber vom Tempel ist der Schlafplatz derer, die Heilung vom Gott erflehen. In der Nähe steht ein sehenswerter Rundbau aus Marmor, die sogenannte Tholos. In ihr hat Pausias den Eros gemalt, der Pfeile und Bogen weggelegt und stattdessen eine Leier ergriffen hat. Dort ist - auch dieses Werk stammt von Pausias - auch gemalt, wie Methe (die Trunkenheit) aus einer Glasschale trinkt. Man kann auf dem Bild die Glasschale sehen und durch sie hindurch das Gesicht der Frau. Ursprünglich standen innerhalb der Einfriedung mehrere Stelen, zu meiner Zeit sind noch sechs übrig. Auf ihnen stehen Namen von Männern und Frauen, die von Asklepios geheilt wurden; dazu die Krankheit, an der jeder erkrankt war, und wie er geheilt wurde. Die Sprachform ist dorisch.

Abgetrennt von den übrigen steht eine alte Stele. Sie besagt, dass Hippolytos dem Gott 20 Pferde geweiht hat. Übereinstimmend mit der Aufschrift dieser Stele sagen die Arikier, Asklepios habe Hippolytos, nachdem er wegen der Flüche des Theseus umgekommen war, wieder auferweckt. Als er aber wieder lebte, wollte er seinem Vater keine Verzeihung gewähren, sondern ging ohne Rücksicht auf seine Bitten nach Aricia in Italien. Dort wurde er König und stiftete Artemis einen Hain, wo bis auf meine Zeit der Preis für den Sieger im Einzelkampf darin bestand, als Priester der Göttin zu dienen. Zu dem Wettkampf war aber kein freier Bürger zugelassen, nur Diener, die ihren Herren entlaufen waren

Die Epidaurier haben im Heiligtum ein, wie ich meine, höchst sehenswertes Theater. Die römischen Theater übertreffen alle sonst bei weitem an prachtvoller Ausstattung, an Größe aber das der Arkader in Megalopolis. Was aber Harmonie und Schönheit betrifft, welcher Architekt könnte sich da verdient mit Polykleitos messen? Denn Polykleitos war es, der sowohl dieses Theater als auch den Rundbau errichtete. Innerhalb des Bezirks gibt es einen Artemistempel, ein Standbild der Epione, ein Heiligtum der Aphrodite und der Themis, ein Stadion, wie meistens bei den Griechen eine Erdaufschüttung, und ein Brunnenhaus, sehenswert wegen seiner Überdachung und sonstigen Ausstattung

Was der Senator Antoninus zu unserer Zeit bauen ließ, ist ein Bad des Asklepios und ist ein Heiligtum der Götter, die sie "Epidotai" nennen. Er ließ auch Hygieia einen Tempel bauen und Asklepios und Apollon, den "Ägyptern" mit Beinamen. Es gab auch eine sogenannte "Stoa des Kotys". Sie war aber nach dem Einsturz des Daches schon gänzlich zerstört, weil sie aus ungebrannten Ziegeln gebaut war. Auch die ließ er wieder aufbauen. Von den Epidauriern litten die um das Heiligtum herum am meisten, weil ihnen die Frauen nicht unter dem Schutz eines Daches gebären konnten, und die Kranken der Tod unter freiem Himmel ereilte. Er half auch dem ab und richtete ein Haus ein, wo man nunmehr sterben und wo eine Frau gebären durfte.

Zwei Berge erheben sich über dem Hain, das Titthion und das sogenannte Kynortion. Auf ihm ist ein Heiligtum des Apollon Maleatas

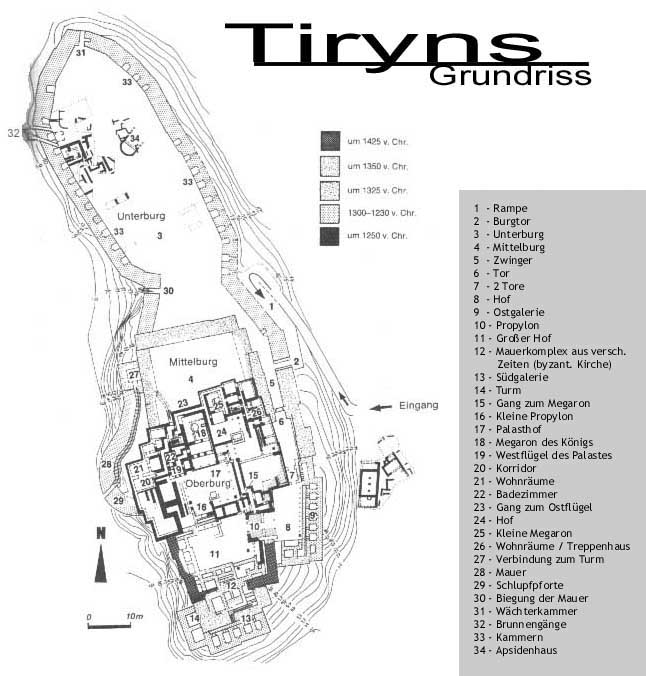

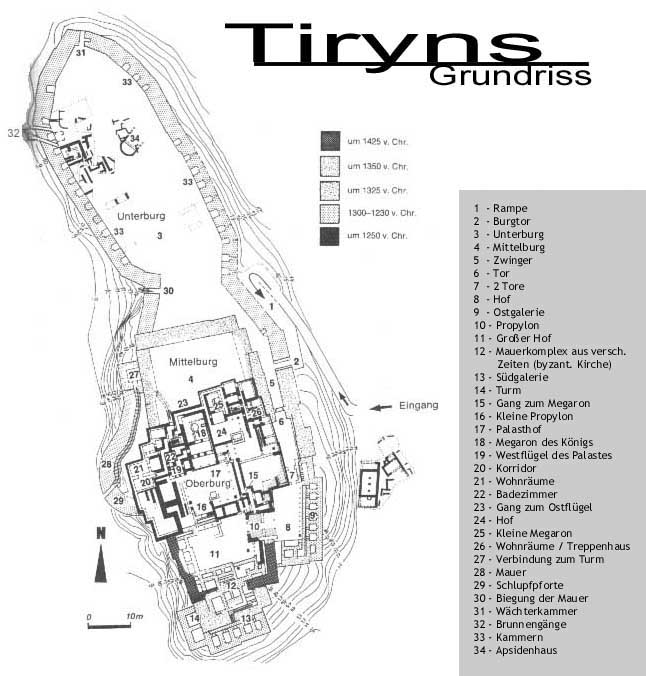

Palast von Tiryns

Mythos und Geschichte:

Tiryns ist einer der ältesten Siedlungsplätze in der Argolis. Das Meer, welches heute circa 1700 m entfernt ist, reichte früher viel näher an den Burghügel heran und spielte daher in vielerlei Hinsicht eine große Rolle für die Besiedlung. Gegründet wurde Tiryns von Proitos, dem Zwillingsbruder von Akrisios, des Königs von Argos. Die Sage besagt, dass sie sich schon im Mutterleibe gestritten haben. Proitos muss vor seinem Bruder an den Hof des lykischen Königs Iobates fliehen. Dieser gab ihm seine Tochter Anteia (Stheneboia) zur Frau, half ihm, nach Argos zurückzukehren, und zwang den Akrisios, ihm die Königsherrschaft über Tiryns zu übertragen. Proitos holte später aus Lykien die Kyklopen, die ihm die gewaltigen Mauern von Tiryns auftürmten, um die Akropolis uneinnehmbar zu machen. Nach dem Tod des Proitos übernahm sein Sohn Megapenthes die Herrschaft. Als Perseus König von Argos wurde, tauschte er die Herrschaft mit seinem Vetter: Megapenthes nahm Argos und Perseus Tiryns. Dann gründete Perseus (s.o.) Mykene. Herakles, dem eigentlich die Herrschaft über die Argolis und Tiryns zugesagt war, erhält sie zunächst nicht, sondern wird vertrieben (...), erst seinen Urenkeln gelingt die Rückkehr. Temenos erhält Argos, Aristodemos Sparta und Kresphontes Messene.

Zeittafel:

|

2600-2000 v.Chr. |

ältester Rundbau (frühelladische Zeit) |

|

1425 v. Chr. |

Erste Befestigung (späthelladische Zeit/ mykenische Zeit) |

|

1350 v. Chr. |

Errichtung der 2. Burg |

|

1300 - 1230 v.Chr. |

Erhebliche Erweiterung der Burg (Galerien, Unterburg, Westmauer, Palast) |

|

1200 v.Chr. |

Blütezeit und Erdbeben |

|

1100- 750 v. Chr. |

Erbauung des Heratempels |

|

468 v. Chr. |

Zerstörung durch die Argiver |

Ausgrabungen:

1831 führten als erste Friedrich Thiersch und Alexander Rangavis eine kleine archäologische Forschung durch. Heinrich Schliemann folgte 1876 und 1884/5 erfolgten die eigentlichen Ausgrabungen durch Schliemann und Wilhelm Dörpfeld. Die weiteren Ausgrabungen übernahm die deutsche archäologische Schule unter Dörpfeld bis 1929. Nach dem 2. Weltkrieg setzte die griechische arch. Schule die Ausgrabungen fort, und der Archäologe Nik. Verdelis grub 1961 im nördlichen Teil der unteren Akropolis und fand zwei unterirdische Gänge. An der südlichen und westlichen Seite der Mauer unternimmt die Dienststelle für Restauration einen Wiederaufbau. Seit 1957 wurden die Mauern vom Griechischen Antikendienst wieder aufgerichtet. 1965 übernahm wieder die deutsche arch. Schule die Ausgrabungen in Tiryns.

Rundgang:

Man betritt die Burg über die 4,70 m breite und ursprünglich 50 m lange Rampe (1), die der dritten Bauphase angehört. Diese Rampe ist so angelegt, dass Angreifer ihre ungedeckte schildlose Seite den Verteidigern auf der Burgamauer zuwenden mussten.

Zum Burgtor (2) wendet sich man im rechten Winkel, das einst auch 4,70 m breit war und vermutlich in nachmykenischer Zeit verengt wurde. Durch das Tor gegangen gelangt man auf der rechten Seite in die Unterburg (3), wobei die Außenmauer der dritten, die Innenmauer, die die Mittelburg (4) befestigt, der zweiten Bauphase angehört. Nach rechts führt der Gang in die Oberburg flankiert von Mauern der zweiten Bauphase

Die Mauern der drei Bauphasen unterscheiden sich wie folgt:

die erste Burg wurde aus verhältnismäßig kleinen Steinen erbaut, deren Höhe 70 cm meist nicht übersteigen. Sie sind besonders an der Ansichtsseite gut gearbeitet und in horizontaler Lage mit wenigen Füllsteinen geschichtet.

Die Mauern der zweiten Burg enthalten zunehmend größere Steine, besonders an fortifikatorisch (zu Verteidigung dienenden) wichtigen Stellen, sind aber nicht minder gut bearbeitet. Dazu wird die horizontale Schichtung nicht immer eingehalten.

Die Steine, die in der dritten Burg verwendet wurden, haben einen Gewicht von bis zu 13 t. Sie sind weniger gut bearbeitet, sondern sind mit Füllsteinen aufgearbeitet worden.

Wendet man sich nach dem Tor nach links zur Oberburg hin, durchquert man den Zwinger (5), einen immer enger werdenden Gang , der zu einem Tor führt. Verteidiger konnten Angreifer von beiden Mauern beschießen, da auch die Außenmauer besonders dick war und für viele Verteidiger Platz bot. Das Tor (6) nach dem Zwinger entspricht von seinem Bau her genau dem Löwentor in Mykene. Erhalten ist lediglich die 4 m lange Schwelle und der rechte 3,20 hohe Türpfosten. Das 2,80 m breite Tor wurde mit zwei Flügeltüren verschlossen und konnte mit einem Querbalken verriegelt werden. Wie beim Löwentor war der Raum hinter dem Tor bis zur Stelle, wo er wieder breiter wird, überdeckt. Von hier sieht man rechts die Mauern der ersten, links der zweiten Burg. Wo sich der Gang wieder verengt, gab es nochmals zwei Tore, von denen heute nichts mehr vorhanden ist. Nach diesen zwei Toren kommt ein großer Hof (8), der durch Aufschüttungen beim Bau der Zwingeranlage der zweiten Burg entstanden ist. Dieser war sowohl im Osten als auch im Süden von typisch- minoisch- mykenischen Säulen umgeben. Lediglich vier Säulenbasen haben sich an der Ostseite erhalten.

Eine Treppe führt an der Südseite hinunter zur Ostgalerie (9), die unter der Osthalle, bei der Erweiterung der dritten Burg entstanden ist. Ost- wie Südgalerie gehören zu den imponierendsten architektonischen Leistungen aus mykenischer Zeit. Der Zweck dieser Galerien ist allerdings nicht ganz geklärt. Vermutlich dienten sie fortifikatorischen Zwecken, da der ganze Ausbau der dritten Burg zur Verstärkung des Verteidigungssystems diente. Galerien und Seitenräume sind mit sog. "falschen Gewölben" gedeckt, das heißt mit Steinreihen, bei der jede über die vorgehende ragt. Die Oberflächen sind sorgfältiger als bei dem Mauerwerk der dritten Burg geglättet. Für lange Zeit wurden diese Räumlichkeiten als Ställe benutzt, sodass Schafe die Wände spiegelglatt polierten. Vom Hof (8) führt ein großes Propylon in das Innere der Burg. Das Propylon war flankiert von zwei Säulen auf jeder Seite. Der große Hof (11), auf den das Propylon führt, war vermutlich ebenfalls von Säulen und im Süden von Räumen und kleinen Höfen umgeben. Der südliche Komplex (12) mit den Mauern verschiedener Bauepochen ist besonders verwirrend. In byzantinischer Zeit lag hier, von vielen Gräbern umgeben, eine kleine dreischiffige byzantinische Kirche, die bei den Ausgrabungen vollständig abgetragen wurde. Hier führt auch eine schmale überwölbte Treppe im rechten Winkel abbiegend, zur 22 m langen Südgalerie (13), die der Konstruktion der Ostgalerie entspricht. Sie hat fünf Kammern und am östlichen Ende eine spitz zulaufende Öffnung. Auf der westlichen Seite stand einst ein hoher Turm (14), dessen Fundament zwei Räume bildeten. Die unteren Stellen sind nicht poliert worden, da sie zu jener Zeit verschüttet waren

Von der Innenhalle des großen Propylons führt ein zweimal gewinkelter Gang (15) nach Norden in das sog. Megaron der Königin. In den großen Palasthof (17) gelangt man, wenn man durch das kleine Propylon (16) geht, das in der selben Weise gebaut wurde wie Propylon (10). Der Palasthof (17) war außer an der nördlichen Seite von Säulenhallen umgeben, die aber noch teilweise erhalten sind. Unmittelbar auf der rechten Seite nach dem Propylon -genau in der Mittelachse des Hofes- liegt ein Altar, der in mykenischer Zeit rund war, in griechischer Zeit rechteckig umgebaut wurde

An der nicht von Säulen umgebenen nördlichen Seite des Hofes schließt sich das wichtigste Gebäude der Burg an: Das Megaron des Königs (9,80 x 11,80m) (18). Über zwei Stufen, auf jeder Seite von 2 Säulen umgeben, gelangt man in die Vorhalle, die, wie auch das Megaron selbst, mit zahlreichen Reliefs an der Wand und auch am Fußboden verziert war. Von der Vorhalle führten drei Türen in den Vorraum. An der Westseite dieses Vorraums befand sich eine Tür, die in den Westflügel des Palastes führte. Der runde Herd war umgeben von vier Säulen, die die Decke trugen. Genau über dem Herd war ein Loch in der Decke, durch das Licht einfiel und der Rauch abziehen konnte. An der rechten Seite des Megarons stand der Thron des Königs.

Im Megaron des Königs sind noch die Überreste schmalerer Mauern eines Gebäudes zu sehen, das in der Breite nur 2/3 des Megarons einnimmt. Dieses Gebäude war der geometrische Hera- Tempel. Dies ist ein besonders gutes Beispiel für die Entwicklung des griechischen Tempels aus dem mykenischen Megaron (das Kultbild trat an diese Stelle von Thron und Herd).

In den Westflügel gelangt man zum einen durch die schon erwähnte Tür im Vorraum des Megarons, zum anderen aber auch durch eine Tür, die sich an der Nordseite des Palasthofes befindet. Egal durch welche Tür man geht, kommt man in einen gewinkelten Gang, der wiederum zu einem größeren gewinkelten Gang (20), der den Westflügel in zwei Hälften teilt. Auf der linken (der westlichen) befanden sich große Wohnräume (21), auf der rechten (der östlichen) ein Treppenhaus, welches zu einem Obergeschoss auf dem Dach führte, zwei Lichthöfe sowie ein Badezimmer (22). Der Boden des Badezimmers ist aus nur einem einzigen Steinblock, der ca. 20 t wiegt, gebaut. Wegen der enormen Größe und des sehr hohen Gewichts muss er noch vor der Erbauung der anderen Räume an seinen Ort gebracht worden sein, wo er auch erst nach der Positionierung bearbeitet wurde. Die ganze Fläche des Bodens neigt sich leicht "trichterartig" zu einer kleinen Öffnung in der Mitte zusammen, durch die das Wasser ablaufen konnte.

|

|

1.Rampe

2.Burgtor

3.Unterburg

4.Mittelburg

5.Zwinger

6.Tor

7.Zwei Tore

8.Hof

9.Ostgalerie

10.Propylon

11.Großer Hof

12. Mauerkomplex aus verschieden Zeiten (Byzantinische Kirche)

13. Südgalerie

14. Turm

15. Gang zum Megaron

16. Kleines Propylon

18.Palasthof

19.Megaron des Königs

20.Westflügel des Palastes

21.Korridor

22.Wohnräume

22. Badezimmer

23.Gang zum Ostflügel

24.Hof

25. Kleines Megaron 26. Wohnräume/Treppenhaus

26.Verbindung zum Turm 28.Mauer

29. Schlupfpforte

30. Biegung der Mauer |

Nördlich des Treppenhauses geht ein Gang (23) ab, der oberhalb des Megarons verläuft in den Ostflügel. Durch ihn erreicht man einen zweiten Hof (24), der auf der Höhe des Megarons des Königs liegt. Nach Norden hin schließt sich ein kleineres Megaron an, das Megaron der Königin genannt wird, tatsächlich aber wohl ein Herrenhaus eines älteren Palastbaus war, wahrscheinlich das der zweiten Burg, das beim Bau des Palastes der dritten Burg integriert wurde. Dieses Megaron ist wie das große Megaron des Königs aufgebaut, nur kleiner. Unter diesem kleineren Herrenhaus-Komplex wurde ein riesiger Rundbau von einem 28m großen Durchmesser und großen Fundamenten lokalisiert. Der Zweck dieses Rundbaus ist nicht ganz geklärt: Vielleicht ist es ein Grab oder Heiligtum, wahrscheinlicher aber ist, dass es sich um eine (ältere) Palastanlage handelte. Sicher kann man sagen, dass er aus der frühen Bronzezeit stammt. Nördlich und östlich vom Megaron der Königin befinden sich Wohnräume (26), sowie ein Treppenhaus. Darunter befindet sich ein weiterer Hof, der im Westen eine kleine von zwei Säulen gestützte Halle hat. Von dieser durch Säulen gestützten Halle geht ein Gang (15), der in die Halle des großen Propylons führt.

Diese labyrinthische Bauweise transzendiert nochmals die minoische Bauweise (Knossos!). Das Prinzip der minoischen Bauweise ist, dass sich alle Räume um den vorgegebenen Palasthof gliedern - ohne strengen Grundriss - und nach den jeweiligen Raumbedingungen. Die mykenische unterscheidet sich lediglich in einer stärkeren Gliederung, die sich in der zentralen Raumflucht der Haupträume, insbesondere der Höfe und des großen wie des kleinen Megarons zeigt.

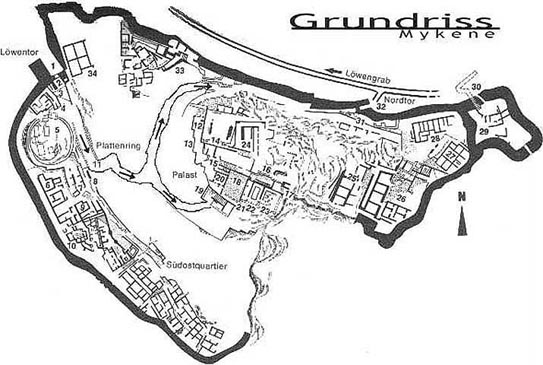

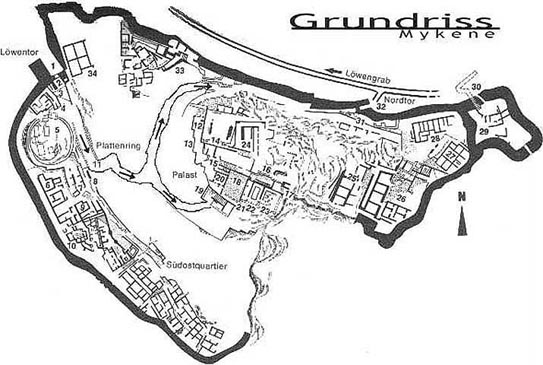

Mykene

Die ausgedehnte Palastanlage erstreckt sich, kaum sichtbar von der argolischen Ebene, auf einem Hügel von 50 m Höhe überragt vom Berge Zaka. Zwei tiefe Schluchten, eine im N und die andere im S, erlauben einen Zugang nur vom W her. Mythischer Gründer von Mykene soll Perseus, der Sohn des Zeus und der Danae, gewesen sein, der zusammen mit den aus Lykien stammenden Zyklopen die Burg mit den »zyklopischen Mauern« errichtete. König Atreus aus dem Geschlecht der Pelopiden, der in Feindschaft mit seinem Bruder Thyestes lebte, regierte zwar gerecht, aber er beging das Verbrechen, Thyestes dessen Kinder zum Mahl vorzusetzen. Der Fluch von Thyestes lastete nicht nur auf Agamemnon, dem Sohn von Atreus, sondern auch auf Orestes, dem Sohn Agamemnons, der seine Mutter und ihren Liebhaber Ägisthos umbrachte, der wiederum Agamemnon auf Anstiftung von Klytämnestra ermordete. In der Burg weisen Spuren auf eine Besiedlung im Neolithikum hin. Anfang des 2. Jtd. kamen die Achäer aus dem N und wurden auch in Mykene seßhaft.

|

3000 v.Chr.

2000 v.Chr.

1600 v.Chr.

16. - 1500 v.Chr.

1350 v.Chr.

1250 v.Chr.

1200 v.Chr.

1100 v. Chr.

1000 v.Chr.

500 v.Chr.

300 v.Chr |

Der Hügel von Mykene ist schon besiedelt

Achäer erscheinen

1. Blüte (mykenische Zeit)

1. bedeut. Königsgrab

1. Befestigung des Berggipfels

entstand die heutige Befestigung der Akropolis

Erbauung des Palastes (höchste Blüte)

Brand (Verlassung der Akropolis)

Eroberung der Dorier (Rückkehr der Herakliden)

80 Mann bei Thermopylen

Entstehung außerhalb und innerhalb eines neuen Dorfes |

Um 1600 (mykenische Zeit) kam Mykene mit der kretischen Zivilisation in Berührung. Die frühesten Ausgrabungsfunde von Bedeutung sind in der Mitte des 2. Jtd. anzusetzen: es sind die ersten Königsgräber in Mykene. Um 1350 entstand die erste Befestigung, die 1200 ihre endgültige Form erhielt. Dies ist auch die Zeit der größten Blüte der Stadt. In geometrischer Zeit blieb die Anlage bewohnt. Auf dem Gipfel wurde ein großer Tempel errichtet. 468 wurde Mykene von den Argivem eingenommen, die Mauern wurden z. T. zerstört. Im 3. Jh. v. Chr. entstand eine neue Siedlung, die bis in die römische Zeit bestehen blieb. Zur Zeit des Pausanias war die Burg bereits zerstört.

Die ersten Ausgrabungsarbeiten fanden unter Schliemann (1874-76) statt. Es folgten Stamatakis (1877-78) und die Griechische Archäologische Gesellschaft unter Tsountas (1886-1902). Von 1919 bis 1966 übernahm die Britische Schule in Athen die Arbeiten. Professor Mylonas führt seit 1966 die Arbeiten weiter.

|

|

| |

|

Eingangsbereich (1-5)

Südost-Quartier (6-11) |

Palast (12-24) |

Ostseite der Burg (25-34) |

|

Löwentor

Kultnische

Treppenhaus

Gebäude der Torwache

Gräberrund A

Haus der Kriegervase

Haus an der Rampe

Kleine Rampe

Südhaus

Heiligtümer

Breite Rampe |

Propylon

Enger Weg

Nordkorridor

Westportal

Raum mit Eckbank

Badezimmer

Palasthof

Großes Treppenhaus

Empfangszimmer

Vorhalle (Aithusa)

Vorraum

Megaron

Archaischer Tempel (Hera) |

Werkstätten von Handwerkern

Haus der Säulen

Haus Delta

Haus Gamma

Vorburg

Unterirdischer Gang

Lagerräume

Nordtor

Komplex von Häusern

Haus N |

Akropolis:

Die Mauer wurde in drei Abschnitten erbaut. Von der älteren (um 1350) ist die N-Mauer erhalten. Die übrige Anlage wurde abgetragen. Um 1250 entstanden das Löwentor und die W- und S-Mauer, die die Königsgräber umfaßten. Gegen 1200 wurde die NO-Befestigung angelegt, die den unterirdischen Brunnen umschloß. Die Mauer weist eine Dicke von 3-8 m auf, hat sich aber nicht in ihrer ganzen Höhe erhalten. Es lassen sich zwei Konstruktionsarten unterscheiden: eine mit behauenen Quadern aus Amygdalit, die regelmäßig übereinandergeschichtet wurden (Löwentor, N-Tor); die andere mit grob behauenen Felsblöcken. In hellenistischer Zeit wurden Ausbesserungsarbeiten (S-Mauer vor dem Tsountas-Haus, NO-Mauer) in polygonalem Mauerwerk ausgeführt.

Löwentor: Es besteht aus vier Monolithen, hat eine Höhevon 3,10 m und eine Breite von 2,78-2,95 m. In die Schwelle haben sich drei Rillen eingegraben, die von Wagenrädern stammen und in späterer Zeit als Abfluß dienten. Oberhalb des Tors die älteste Monumentalskulptur Europas: zwei antithetische, aufgerichtete Löwen, die ihre Vorderläufe auf zwei Altäre stützen. In der Mitte eine Säule, die ein Gebälk trägt. Aus ähnichen Motiven auf mykenisch-minoischen Siegelringen ergibt sich, daß die Säule die Grosse Göttin representiert. Rechts vom Tor ein Baukomplex, der sog. Getreidespeicher, der aber eher mit der Bewachung des Tors in Zusammenhang stand.

Königsgräber (um 1250 v. Chr.): Die insgesamt sechs Gräber waren von einer Doppelreihe von Platten, die eine Art Brüstung bildeten, umgeben. Man fand auch andere Anlagen, die sich in der Form von den Königsgräbem unterscheiden. Diese waren Schachtgräber und dienten mehreren Bestattungen. Die Grabbeigaben waren besonders wertvoll. Man förderte nicht weniger als 15kg Gold zutage, und zwar in Form von Gesichtsmasken, Vasen und Schmuck. Über den Gräbern standen , Stelen, die z. T. Darstellungen aufwiesen. (Alle Funde im Athener Nationalmuseum). Insgesamt wurden 19 Skelette entdeckt (8 Männer, 9 Frauen und 2 KInder). Im 13. Jh. fand eine Umbestattung statt, da ein weiterer Gräberkreis angelegt wurde. S der Königsgräber das Haus der Kriegervase, so genannt nach einem Krater mit der Darstellung von sechs Kriegern (Athen, Nationalmuseum). Etwas höher gelegen das Haus an der Rampe, wo man Reste von Wandmalereien fand. Beide Gebäude sind jüngeren Datums als das Gräberrund, da sie sich der Stützmauer anpassen. Es folgen das S-Haus und die Heiligtümer von Mykene mit Opferaltar und Adyton. Tiefer gelegen befinden sich das Tsuntas-Haus und der Tempel der Idole (Terrakotta-Idole, die chthonische Gottheiten darstellen, heute im Museum von Nauplia). Wandmalereien aus den verschiedenen Häusern im Museum von Nauplia und in Athen.

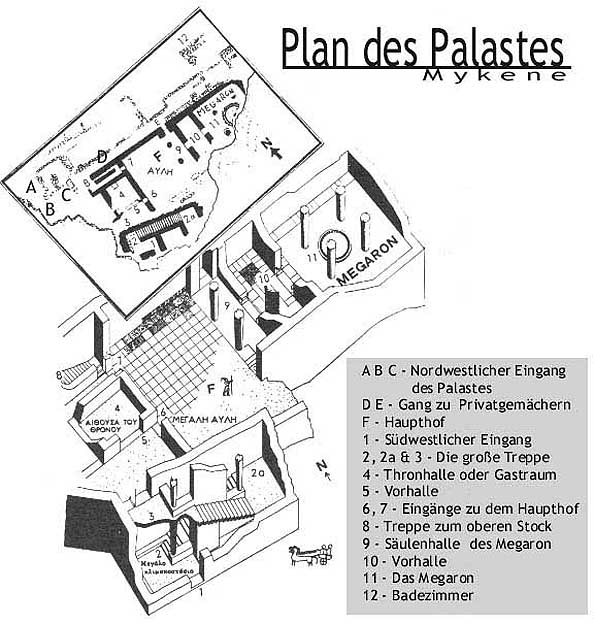

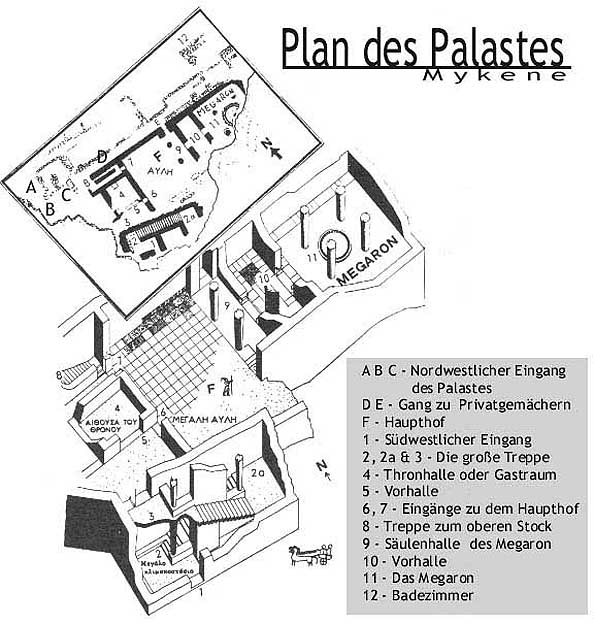

Palast:

Vom Innenhof des Löwentors führte eine Rampe zum Palast. Um 1200 wurde sie in der Breite vergrößert. Damit die Verbindung zum Gräberrund bestehen blieb, baute man eine kleinere Rampe, die auch zu den S-Häusem führte. Zuerst kam man durch das Propylon (Vorhalle). In n Richtung der alte Aufgang zum Palast und der n Korridor, von dem man zu den Gemachern oder zum N- Tbrgelangen konnte. Rechts vom Propylon ein langgestreckter Korridor, der zum eigentlichen Palast führte. S des Korridors der Palasthof ( 15 x 12m), der im S von einer großen Treppe begrenzt wurde und die in den Vorhof mündete. W des Palasthofs ein viereckiger Raum (Gastraum ?). Das Megaron besaß einen Prodomos (Vorraum, 4,30 x 11,50 m) mit einem Fußboden, der aus einer bemalten Stuckschicht bestand. Der Domos (12,96 x 11,50m) war der Thronsaal. Sowohl Wände wie auch Fußboden wiesen Malereien auf (Athen, Nationalmuseum). In der Mitte ein Herd, der von vier Holzsäulen umgeben war, die das Dach trugen.

Ö des Palasts, beim Abstieg vom höchsten Plateau, die Werkstätte der Künstler und Handwerker (28 x 30 m), die für den König arbeiteten. Weiter ö das Haus der Säulen, dessen Zweck unklar bleibt. Weitere Reste am 0-Teil der Anlage (Haus Gamma und Delta). Bei der NO-Mauererweiterung (Ende 12. Jh.), die der Wasserversorgung diente, eine unterirdische Treppe, die zur Perseia-Quelle führte. Zwei Ausfallpforten befanden sich in der N- und S-Mauer, die bei Gefahr leicht verbarrikadiert werden konnten. Im Inneren der Erweiterung Fundamente zweier mykenischer Häuser. S des N-Tors eine Reihe von Räumen (Lagerräume). Weitere mykenische Häuser links vom Löwentor (Haus M, Haus N).

Gräber außerhalb der Akropolis: Löwengrab, rechts vom Löwentor, außerhalb der Mauer gelegen. Es ist ein Kuppelgrab mit langem Eingangsweg (22 m, 5,40 m breit). Im Inneren befinden sich drei Gruben (um 1400 v. Chr.). Sog. Grab des Agisthos und der Ktytämnestra-.links vom Eingang zur Akropolis. Das erste um 1500 v. Chr. (eins der ältesten) enthält im Inneren eine Grube, das zweite, w des ersten gelegen, wurde um 1220 v. Chr. erbaut. Der Dromos ist 37m lang und 6 m breit und endet beim Tor, das ein verziertes Entlastungsdreieck trug. In hellenistischer Zeit befand sich über dem Dromos ein kleines Theater (eine Reihe der Sitze ist noch erhalten).

Das Gräbeirund B gehört der gleichen Zeit an wie die Königsgräber in der Akropolis. Es hat einen Durchmesser von 28 m und besaß neben den Königsgräbem auch andere Begräbnisstätten, vielleicht von Angehörigen des Palastes. Die Grabbeigaben waren nicht so reich wie bei den Königsgräbem. Es wurden eine Gesichtsmaske, ein Siegelstein, ein goldener Schwertgriff sowie Becher u. a. Kleingegenstände gefunden (heute im Nationalmuseum, Athen).

Das "Schatzhaus des Atreus," um 1250 v. Chr. erbaut, besitzt einen 36 m langen Dromos und ein großes Tor (5,40 m Höhe, 2,70 m Breite). Der gewaltige Türsturz (9,50 x l,20 m) hat ein Gewicht von 120 Tonnen. Rechts und links von der Tür stand je eine Halbsäule aus grünem Marmor, mit Spiralmustem verziert (Reste im Nationalmuseum Athen). Die Kuppel (Tholos) besteht aus 33 Ringen, die von nach oben vorkragenden Quadern gebildet werden. Rechts der Grabkammer eine quadratische Nebenkammer, deren Wände mit Steinplatten verkleidet waren.

Weitere fünf Kuppelgräber in der näheren Umgebung: Grab der Panagitsa, Epano- und Kato-Phoumos-Grab, Zyklopen-Grab, Grab des Orestes oder der Dämonen.

Unterstadt: S vom Gräberrund B und auf einer Terrasse Reste mykenischer Häuser aus dem 13. Jh. Als erstes das Haus der Schilde, benannt nach den elfenbeinernen Nachbildungen in Form von Schilden, die darin gefunden wurden. Es schließt sich das Haus des Oilhändlers an, ein größerer Gebäudekomplex mit Tontafeln in Linear-B-Schrift, die Auskunft über das Personal, Öle und Gewürze geben (vielleicht Werkstatt für Duftöle?) S von diesem Haus das Haus der Sphinxe mit wertvollen Elfenbeinfunden. Alle diese Häuser wurden Ende des 13. Jh. durch ein Feuer zerstört. Weitere mykenische Häuser in der Nähe des Schatzhauses des Atreus, die um 1230 v. Chr. durch ein Erdbeben zerstört wurden.

Das Argive Heraion

Der Ort war seit dem 3. Jtd. bewohnt. Reste einer mykenischen Siedlung (15.-13.Jh.) wurden gefun-den. Die Blütezeit erlebte das Heraion im 5. Jh., aber auch in der Zeit des Pausanias wurden hier noch jährlich Feste zu Ehren Heras gefeiert. Ursprünglich lag das Heiligtum auf zwei Plateaus, die von Schluchten umgrenzt sind. Erst 1831 wurde es entdeckt. Systematische Ausgrabungen führten die Amerikanische (1892-93 und 1925-28) und die Französische Schule (1947-49) durch.

Beim Betreten des Heiligen Bezirks trifft man auf eine Monumentaltreppe von 81m Breite, die auch als Stützmauer diente. Die Stufen führen rechts zum Plateau des klassischen Hera-Tempels. Am Ende der Treppe ein kleiner Opferaltar. Auf der linken Seite der Treppe eine dorische Säulenhalle. Monumentaltreppe, Säulen-halle und Tempel stammen aus dem 5. Jh. v. Chr. Links vom Tempel ein viereckiger Bau mit zentralem Säulenhof. An seiner N-Seite drei Räume, die Sockel für Klinen aufwiesen. Somit kann der Bau als ein Banketthaus identifiziert werden. Er stammt aus dem Ende des 6. Jh. v. Chr. Eine weitere Säulenhalle des 5. Jh. liegt dem Banketthaus gegenüber. In der Mitte der Plattform der Hera-Tempel, (Bild) der 420 vom Argiver Eupolemos erbaut wurde (dorischer Peripteros). Der 0-Giebel stellte die Geburt des Zeus dar, der W-Giebel die Einnahme von Troja. DieMetopen trugen Darstellungen von Amazonomachien bzw. Gigantoma-chien. In der Cella befand sich eine Sitzstatue der Hera aus Gold und Elfenbein, ein Werk des Polyklet, sowie ein Xoanon der Göttin, das die Argiver 468 v. Chr. aus Tiryns mitgebracht hatten. Vor dem Eingang des Tempels steht ein Altar (17 x 2,40 m) aus hellenistischer Zeit. Ö des Altars ein hypostyler Bau (28,90m x 17,10 m), vielleicht ein Te-lesterion aus der Mitte des 5. Jh. v. Chr. N des klassischen Hera-Tempels zwei weitere Säulenhallen (Ende des 7. Jh.); die östliche kleiner als die westliche, die 63 x 10,50m maß. Der ältere Hera-Tempel (Anfang 7. Jh.) lag auf einer höher gelegenen Terrasse. Er brannte 423 v. Chr. durch die Unachtsamkeit einer Priesterin nieder. In der römischen Zeit entstanden die Thermen mit einem Mosaikfußboden im Atrium (0-Seite) und Schwimmbad (W-Seite). S der Thermen das Gymnasion (34 x 34 m), von Säulenhallen umgeben. -